| Alltech |

Was nicht passt, wird passend gemacht: Die Polymeraufbereitungsanlage CONTINUFLOC passt sich an bestehende Platzverhältnisse der Kläranlage Stuttgart Möhringen an. |

| Mall GmbH |

Umsicht beim Flocken |

| EC POWER |

Abwasser liefert Eigenstrom |

| Grundfos |

Innovatives Laufraddesign sorgt für zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten und erfüllt die Herausforderungen des städtischen Abwassers |

| Stebatec |

Bewertung der Kanalnetzperformance anhand der CSB- und Ammonium-Variabilität auf Kläranlagen |

| Bindergroup |

Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser |

| Gardnerdenver |

ROBOX energy |

| Gardnerdenver |

Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert |

| Gardnerdenver |

ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen |

| Aerzen |

Performance 3 – Kläranlagen bedarfsgerecht belüften |

| Nivus |

Fremdwasser richtig messen |

| Krohne |

Durchflussmesssystem für den Zulauf einer Schilfkläranlage |

| Krohne |

Füllstandmessung von Abwasser in Kunststoffbehältern |

| Eggerpumps |

Anspruchsvolle Rohabwasserförderung mit grosser Geodätik – PW Kalchreuth |

| Eggerpumps |

Förderung von stark belastetem Rohabwasser am Beispiel des Pumpwerks Lünen-Gahmen |

| Siekmann-Ingenieure |

Klimaschutz auf Kläranlagen – Wie funktioniert das? |

| Nivus |

Messungen an Regenbehandlungsanlagen |

| VTA |

Mit diesem Power-Duo holen Sie mehr raus |

| Aerzen |

Digitale Steuerungstechnik für Gebläse und Kompressoren |

| Stebatec |

Syndicat des Eaux de Tavannes et Environs, ARA Loveresse |

| Eggerpumps |

Frische Luft für das Hauptklärwerk Stuttgart mit Iris Blenden-Regulierschiebern |

| ESSDE |

S:Select®-Anlage als betriebsbereites „Paket“ im Container |

| Mall |

Ratgeber Rückstauschutz in 2. erweiterter Auflage |

| Oko-tech |

OKO-aquaclean 1000E Profiline zur Aufbereitung von Deponiesickerwasser kurz vor der Auslieferung |

| Vega |

VEGA denkt Industrie 4.0 gemeinsam mit der Open Industry 4.0 Alliance weiter |

| Huber |

Energieeffiziente Klärschlammtrocknung |

| Aerzen |

Tipps für die Betreiber von Kläranlagen |

| Aerzen |

WIE MAN DIE EFFEKTIVSTE GEBLÄSETECHNOLOGIE FÜR ABWASSERANWENDUNGEN AUSWÄHLT |

| Hach |

Anwendungsbericht: TOC Produktverlust Überwachung mit BioTector B7000i Dairy und Vakuum Venturi |

| Mutag |

Mikroplastik in der biologischen Abwasserreinigung – Muss das sein? |

| Royal HaskoningDHV |

Nereda®-Verfahren auf der Kläranlage Altena |

| Stebatec |

Steuerung Komplettersatz in 48 Stunden |

| ACO |

Oberflächennahe Entwässerung mit ACO DRAIN® Monoblock |

| ACO |

An den Klimawandel angepasst |

| FlowConcept |

Erhöhung der Umweltsicherheit durch die Leistungssteigerung von Nachklärbecken |

| FlowConcept |

Planungssicherheit und Energieeffizienz durch die Bewertung von Belüftertypen und Belüfteranordnung mittels CFD |

| Sulzer |

Hochwasserpumpwerk von Sulzer schützt historische Bauwerke in Ansbach |

| ESSDE |

Deammonifikation für eine zentrale Biogas- und Klärschlamm-Anlage in Finnland |

| Stebatec |

Abflussmessungen für gerechten Kostenverteiler |

| Barthauer |

Neue Generation des ISYBAU-Standards veröffentlicht: Das Austauschformat XML-2017 bietet erstmalig Transfer von Text- und Symbolplatzierungen |

| Grundfos |

Zur Überwachung von Dosierpumpen in Kombination mit Grundfos Chemicals App |

| Stebatec |

14 Messstellen erbringen Abrechnungs-Gerechtigkeit |

| Bitcontrol |

Kommunalrichtlinie |

| Bitcontrol |

Neue Funktionen: Maschinenliste, Messstellenliste und Fließschema |

| Aerzen |

DOW steigert mit AERZEN: Gebläsen und smarter Verbundsteuerung die Energieeffizienz der Kläranlage |

| Mecana |

OPTIMIERUNG VON KLÄRANLAGEN |

| FUNKE |

Sedimentationsschacht macht das Niederschlagswasser sauber |

| Nivus |

Radar-Füllstandssensor für anspruchsvolle Anwendungen |

| Krohne |

Neuer Feststoffgehalt-Sensor OPTISENS TSS 2000 |

| Multi Umwelttechnologie AG |

Hocheffiziente Containerkläranlagen für die biologische Abwasserreinigung mit höchster Flexibilität bei kleinstmöglicher Standfläche |

| Tsurumi |

Pumpenwahl, Pumpenqual – was beim Kauf von Wasserpumpen zu beachten ist |

| LANXESS |

LANXESS erweitert Membransortiment für die Umkehrosmose |

| StoCretec |

Mörtelsystem für Kläranlagen |

| StoCretec |

Dauerhaft widerstandsfähig gegen chemischen Angriff und Verschleiß |

| Sulzer |

Erfolgreiche Abnahme von vier Turboverdichtern |

| s::can |

Effiziente H2S Überwachung der Kläranlage von Santa Cruz |

| Stebatec |

Komplette Sanierung eines Regenbeckens in Grenchen |

| Homa |

Keine Probleme mit Verstopfungen und Verzopfungen |

| Ductor |

Neue Fermentation wird Biogas und Recyclingvon Nährstoffen revolutionieren |

| Biogest |

Regenbeckenausrüstung mit neuester Technologie Automatische Reinigungssysteme |

| Bieler+Lang |

Artikel für das SENSOR MAGAZIN |

| Rehau |

Kunststoffschächte überzeugen im Materialvergleich – AWASCHACHT |

| Eawag |

Eawag erneut zum Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation ernannt |

| bitcontrol |

Nachklärbeckenoptimierung |

| AKUT Umweltschutz |

Selektive Teilstrombehandlung von hochkonzentrierten Abwässern |

| Holinger |

Umweltschädliche Methanemissionen |

| Born-Ermel |

Wissensmanagement in der betrieblichen Praxis – Erfahrungen aus einem Ingenieurbüro |

| Clens |

Grünes Licht aus Brüssel – EU öffnet Weg für Flexibilisierung der KWK-Erzeugung |

| Nivus |

Kalibrierung mit 5 Durchflusssensoren erspart aufwändige Umbaumaßnahmen |

| Pentair Jung Pumpen |

ABWASSER UNTER DRUCK |

| Neutralox Umwelttechnik GmbH |

Geruchsbehandlung |

| Siemens |

Optimierung von Kläranlagen mit Advanced Process Control |

| Barthauer |

Die Ratten sind auf dem Rückzug! Schädlingsbekämpfung mit Betriebsführungssoftware BaSYS Regie |

| EES |

„ Die WebRTU – die all-in-one Lösung für Regenüberlaufbecken“ |

| IHS |

Rückstauklappen mit Tücken – Rattensperren für die Hauskanalisation |

| Huber |

Nutzung der Abwärme von vor Ort anfallendem Abwasser – Praxisbericht am Beispiel des Altersheims Hofmatt/Schweiz |

| Nivus |

Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung |

| Huber |

Kondensatminimierung in Wasserkammern durch Zwangsbelüftung |

| Huber |

Phosphorreduktion mit dem HUBER RoDisc® Scheibenfilter |

| Huber |

„Win – Win“ durch RoWin: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Wärmerückgewinnung |

| Separchemie |

Flockungshilfsmittel trifft Filter |

| ABGS GmbH |

Neue Betriebssicherheitsverordnung |

| Barthauer |

In Zürich steht die Stadtentwässerung vor vielfältigen Herausforderungen |

| SÜLZLE Gruppe |

Spannender Auftrag – SÜLZLE liefert Anlagen zur Klärschlammverwertung an Stadtentwässerung Koblenz |

| Hölscher Wasserbau |

Kosten sparende und flexible Löschwasseraufbereitung |

| bioserve |

Sanierung der Belebtschlammqualität mit Easyflock |

| Sülzle-Kopf |

Die Lösung bei Mikroschadstoff-Elimination von SÜLZLE KOPF Anlagenbau |

| Sessil |

Getauchtes belüftetes Festbett Rütgers Deutschland GmbH |

| Armatec FTS |

Armatec FTS hat die Pumpenlösungen für Kläranlagen |

| RSV |

Rohrleitungssanierungsverband: Grundstücksentwässerungsanlagen – Ein Fachbeitrag zur GEA |

| Hach-Lange |

CSB ist immer noch einer der wichtigsten Parameter bei der Abwasseranalyse – für die Abwasserbeurteilung und die Kontrolle der Abwasseraufbereitungsanlagen |

| Hach-Lange |

Die TOC-Küvettentests von HACH LANGE verfügen über die einzigartige Methode des automatischen Schüttlers zum Austreiben des TIC |

| Grundfos |

Modulares Technologie-Konzept erweitert den Fokus von der Pumpe auf das System |

| IHS |

Ratten in der Kanalisation |

| VTA |

Eurodos: Maßgeschneiderte Dosierstationen für jeden Anwendungsfall |

| VTA |

MicroTurbine auch für kleinere Kläranlagen wirtschaftlich interessant |

| VTA |

Klärschlamm: Erste Desintegrationsanlage in ganz Irland kommt von VTA |

| VTA |

Kanalgeruch: Dank VTA Aufatmen in der Oberpfalz |

| NIVUS |

Optimaler Mitteleinsatz in der Fremdwassermessung |

| Grundfos |

Grundfos bietet einen neuen Ansatz für die fehlende Abwasserklasse IE3 |

| Convitec |

Bemessung der Belüftungstechnik in Klärwerken |

| Kronos |

Bericht zum Workshop „Abwasservorbehandlung in der milchverarbeitenden Industrie“ am 9. und 10.10.2013 in Aurich |

| ZWT |

BIOCOS Kläranlagen |

| Alltech |

Alles andere als Käse: für die Modernisierung der betriebseigenen Kläranlage setzt die Hochland Deutschland GmbH Dosiertechnik von Alltech ein |

| aquen |

FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Dekanter |

| aquen |

FlocFormer zur Konditionierung des Klärschlammes auf einer Kläranlage, Kammerfilterpresse |

| VTA |

Einige schaffen es sicher :Der Weg zur energieautarken Kläranlage |

| Aquen |

Das Fachmagazin gwf – Wasser|Abwasser berichtet in der Ausgabe 5´2013 über unsere Bohrschlammentwässerung geoCLEAN. |

| Abel |

„Schneller entleert“ Abel Pumpen in der PVC-Herstellung |

| Vega |

Keep it simple |

| Kemira |

Prävention von Struvitablagerungen bei anaerober Vergärung |

| Kemira |

Erfolgreiche Beseitigung und dauerhafte Verhinderung von MAP-Ablagerungen in der Abwasserbehandlungsanlage der Molkerei Zott |

| AQUEX |

Die AQUEX Technologien |

| Endress+Hauser |

Online-Messtechnik für die 4. Reinigungsstufe |

| Separchemie |

Flockungshilfsmittel trifft Filter |

| Steinzeug |

Die Münchner Stadtentwässerung baut weiter auf Steinzeug |

| Aquen |

Flocken erster Güte |

| Hydro-Ingenieure |

Außergewöhnlicher Starkregen – Möglichkeiten der Risikobewertung und der daraus abgeleitete Objektschutz |

| Siekmann |

Schlammfaulung mit Faulgasverwertung auf kleineren Kläranlagen |

| Hach-Lange |

Früher konnten wir nie sicher sein, alle NH4-Spitzen abzufangen |

| Endress+Hauser |

Abwasser, Strom, Gas, Wasser und Fernwärme |

| Endress+Hauser |

Applicator – Auswahl und Auslegungstool für Ihren Planungsprozess |

| Inocre |

Energetische Optimierung von Kläranlagen durch Ko-Fermentation |

| Kronos |

Berechnung der biologischen Phosphateliminierung |

| Endress+Hauser |

Baumann Federn überlässt beim Abwasser nichts dem Zufall |

| E&P Anlagenbau GmbH |

Deammonifikation von Prozessabwässern |

| Cyklar |

EssDE® steht für die energieautarke Kläranlage (Energy self sufficient by DEMON®) |

| WAM |

Archimedische Schneckenpumpen von SPECO®: Der robuste Klassiker für kosteneffizientes Wasser- und Abwassermanagement |

| WAM |

Abwasservorreinigung für kleine und mittlere Kläranlagen: SPECO® Kompaktanlagen der WAM trennen Feststoffe, Sand und Fette zuverlässig ab |

| WAM |

Noch wenig bekannt: WAM liefert modernste Siebschneckentechnik der Marke SPECO® für die kommunale und industrielle Abwassertechnik |

| Huber |

Effektive und nachhaltige Schwallspülreinigung von Abwasserkanälen mit HUBER Power Flush® |

| Huber |

Warum Kanalsand teuer entsorgen? |

| Kappeler Umwelt Consulting |

Betriebsoptimierung von Kläranlagen |

| Mall |

Lagersysteme professionell planen – mit Mall |

| EUROPHAT® |

ELEKTRO-PHOSPHATFÄLLUNG (elektro-chemisches Verfahren) |

| Roediger |

Auswertung der Lebensdauer und Betriebszustände der Bauteile der NoMix-Toiletten |

| Kronos |

Entlastungsflockung mit Eisensalzen |

| Kronos |

Geruchsbindung in Abwassersammlern |

| Kronos |

Chemische Schlammkonditionierung mit Eisensalzen |

| Kronos |

Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht in der biologischen Abwasserreinigung |

| 11.12.2011 |

Effiziente Tauchwandlösungen |

| 19.11.2011 |

Klärschlammverbrennung in der kommunalen Abwasserbehandlung |

| 31.10.2011 |

Energieketten-System statt Kabeltrommel |

| 11.08.2011 |

BUCHER: Team-Play beim Klärschlamm Entwässern |

| 05.08.2011 |

Polymermischer im Flockungsprozess: Standardanwendung mit Nutzenpotential |

| 05.06.2011 |

Süd-Chemie: Kompakt und komfortabel |

| 05.06.2011 |

Süd-Chemie: Schluss mit alten Zöpfen! |

| 05.06.2011 |

Frachtermittlung im Kanalnetz |

| 05.06.2011 |

Süd-Chemie:Wo d_r Woi _neilauft … (Wo der Wein hineinläuft …) |

| 27.04.2011 |

Aquen: Flockenbehandlung im Klärprozess, der Schlüssel zur Effizienssteigerung in der Entwässerung um bis zu 30% |

| 27.04.2011 |

Aquen: Ein neues Verfahren zur optischen Erfassung und Bewertung von Flockungseigenschaften in Klärprozessen (Prozess- und Laboranwendung) |

| 10.04.2011 |

E+H: Grenzwertüberwachung von TOC/TC in Produktionsabwässern der Chemieindustrie |

| 10.04.2011 |

E+H: Prosonic S FDU90 |

| 10.04.2011 |

VTA: Probleme mit Microthrix |

| 23.03.2011 |

Wandeln auf Rasierklinge |

| 23.03.2011 |

Desintegration tipptopp |

| 23.03.2011 |

Kreisläufe haben Zukunft |

| 05.02.2011 |

Insituform: Sanieren wo andere Urlaub machen – Kanalsanierung in Innsbruck |

| 26.09.2010 |

ProMinent: Schlammreduzierung durch Ozon mit ProLySys |

| 05.08.2010 |

E+H: Automatisierungslösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft |

| 05.07.2010 |

UAS Messtechnik: Ein Fall für Edelstahl |

| 05.07.2010 |

Südchemie: Teilstrombehandlung auf dem Klärwerk Landshut |

| 05.07.2010 |

Sera: Effektive Bekämpfung unangenehmer Gerüche |

| 05.07.2010 |

VWS-Aquantis: Sedimentationsverfahren ermöglicht Wiederverwendung von biologisch behandeltem Abwasser |

| 05.07.2010 |

Online-Messung von Schwefelwasserstoff im Abwasser |

| 05.07.2010 |

VWS-Aquantis: Biogasgewinnung aus Brauereiabwasser |

| 02.06.2010 |

Zuverlässige Überwachung der Hauptparameter in einer Kläranlage |

| 16.05.2010 |

„Desi“ bringt faulen Schlamm auf Touren |

| 06.05.2010 |

Schachtsiebanlage RoK 4 heute weltweit bereits über 400 Mal im Einsatz |

| 06.05.2010 |

Huber: Kompaktanlage Ro 5HD: Aus der Praxis, für die Praxis |

| 06.05.2010 |

Passavant: Optimierungs-Ressourcen erschließen |

| 03.05.2010 |

Genauigkeit von Durchflussmessungen in der Praxis |

| 01.05.2010 |

ARA Mühlbachl: Neuer Weg der Abwasserreinigung |

| 19.04.2010 |

HUBER Abwasserwärmetauscher als Beckenversion RoWinB |

| 07.04.2010 |

Belüftungsregelung mit SC 1000: Energie -20 % und Nges <5 mg/l |

| 18.03.2010 |

Ensola Systems: Niedrig Energie Desintegration mittels Hochspannung |

| 28.02.2010 |

Eko-plant: Neue Klärschlammvererdungsanlage in Lumda steht kurz vor der Inbetriebnahme |

| 28.02.2010 |

Mikroschadstoffe im Focus der Abwasserreinigung |

| 28.02.2010 |

Kläranlage Hutthurm: Bayerns größte Membranbelebung in Betrieb |

| 28.02.2010 |

Optimierung der Klär- und Biogaserzeugung durch Desintegration im elektrischen Feld |

| 28.02.2010 |

Turbo in der Abwassertechnik – Terra-N -Verfahren nutzt Deammonifikation |

| 28.02.2010 |

Mit bedarfsgerechten Beratungsleistungen den Kläranlagenbetrieb stärken |

| 08.01.2010 |

Grabenlose Verlegung von Vakuumleitungen |

| 19.12.2009 |

Videos über die Durchfluss-Messtechnik |

| 21.11.2009 |

Schwimmschlammreduktion mit AQUAREL_ HN554 am Beispiel einer Stabilisierungsanlage |

| 21.11.2009 |

Kunststoffrohre für die Galvanikanlage bei Knorr-Bremse in Aldersbach |

| 21.11.2009 |

PE 100-RC-Rohre im Horizontal Spülbohrverfahren verlegt |

| 21.11.2009 |

Eine ingenieurtechnische Betrachtung des Projekts Steinhäule |

| 02.10.2009 |

Die Kläranlage der Zukunft mit Ozon! |

| 10.07.2009 |

UMSTIEG AUF DAS KODIERSYSTEM DER DIN EN 13508-2 |

| 05.07.2009 |

Portables Ultraschall-Durchfluss-Messgerät für die temporäre Messung von außen |

| 05.07.2009 |

Für die wirtschaftliche Durchflussmessung von Wasser |

| 05.07.2009 |

Digitale Sensortechnologie für die Prozessanalysentechnik (PAT) |

| 05.07.2009 |

Maßgeschneiderte Lösungen für die Umweltüberwachung |

| 05.07.2009 |

Flexdip CYA112/CYH112 – Halterungen und Armaturen für Eintauchanwendungen |

| 02.06.2009 |

Die Wasserlinse – Leseforum für Fachleute im Abwasserbereich |

| 29.05.2009 |

SIMONA®PE Platten für den Behälter- und Apparatebau |

| 22.05.2009 |

Rohrvortrieb: Die grabenlose Alternative für die Kanalherstellung |

| 22.05.2009 |

Die erfolgreiche Kanalsanierung in Mumbai/Indien… … |

| 06.04.2009 |

Lötschberg Basistunnel Marti AG MoosseedorfARGE MBK Raron |

| 06.04.2009 |

Kläranlage Mindelheim |

| 06.04.2009 |

Lötschberg Basistunnel |

| 04.03.2009 |

Mit moderner Regelungstechnik auf dem Weg zur Abgabenfreiheit |

| 04.02.2009 |

Robuste Klärwerks-Gleitringdichtung (GLRD) für Pumpen, Förderschnecken, Rührwerke |

| 04.02.2009 |

Langzeit-Gleitringdichtung für Klärwerks-Pumpen |

| 11.01.2009 |

Erfahrungen mit der biologischen Phosphorelimination im Klärwerk Regensburg |

| 11.01.2009 |

Kreide im Einsatz auf Kläranlagen |

| 11.01.2009 |

Höchste Messgenauigkeit in der Durchflussmesstechnik mittels Kreuzkorrelation |

| 11.01.2009 |

Durchmischung, das Stiefkind der Schlammfaulung? |

| 28.12.2008 |

Neue Messtechnik und Steuerung gewährleisten zuverlässigen Betrieb des Regenbeckens |

| 28.12.2008 |

Audi Neckarsulm investierte in eine hochmoderne Abwasseraufbereitungsanlage |

| 28.12.2008 |

Besonders stabil: mit NH4 + NO3 + O2 intermittierend regeln |

| 28.12.2008 |

Optimale Nährstoffverhältnisse für die Abwasserreinigung |

| 28.12.2008 |

Das Frühwarnsystem in der Nachklärung |

| 28.12.2008 |

Havarie-Schutz durch NH4D sc Ammonium-Elektrode |

| 03.10.2008 |

Elimination und Bestimmung von Phosphat-Verbindungen |

| 03.10.2008 |

Hohe Betriebssicherheit und niedrige Betriebskosten |

| 03.10.2008 |

BELÜFTUNGSREGELUNG MIT SC 1000 / AMTAX SC / LDO |

| 10.06.2008 |

Betriebsoptimierung mit der NH4D sc ISE Ammonium-Sonde |

| 10.06.2008 |

Telemetrie für Anlagensicherheit auf höchstem Niveau |

| 10.06.2008 |

Die richtige Prozess-Messtechnik für den N- und P-Abbau |

| 09.06.2008 |

Deutlich reduzierte Schlammmenge mit SOLITAX highline sc |

Was nicht passt, wird passend gemacht:

Die Polymeraufbereitungsanlage CONTINUFLOC passt sich an bestehende Platzverhältnisse der Kläranlage Stuttgart Möhringen an.

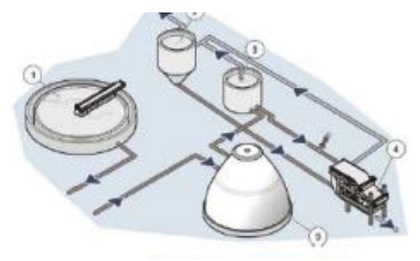

Im Prozess der Abwasserreinigung der Kläranlage Möhringen wird eine CONTINUFLOC Aufbereitungs- und Dosieranlage für Polymerpulver zur Verbesserung der maschinellen Überschußschlammentwässerung eingesetzt.

Der Überschussschlamm wird mit der aufbereiteten Polymerlösung vermischt, einer Zentrifuge zugeführt und dort entwässert, um danach der Schlammfaulung und -trocknung zugeführt zu werden.

Startklar für die Polymeraufbereitung

Das Polyelektrolytpulver, das zur Entwässerung des Überschussschlammes eingesetzt wird, wird in Big Bags angeliefert, mittels Krans an der Entleerstation aufgehängt. Aus dem Aufgabetrichter wird das Polymerpulver mit Hilfe des Fördergerätes AIRLIFT pneumatisch in den Vorratstrichter der vollautomatischen Zweikammer-Pendelanlage CONTINUFLOC gefördert. Die Löse- und Dosierstation wird betriebsfertig verkabelt, verrohrt und elektrisch und hydraulisch werksseitig geprüft geliefert. Die Verrohrung der Anlage wurde auf Kundenwunsch aus Brandschutzgründen komplett in PP ausgeführt.

Steuerung der Anlage über die S7-1200

Über das robuste, hochauflösende Farb-Touchpanel kann der Betreiber der Kläranlage Möhringen zahlreiche Informationen, wie zum Beispiel die Anzahl der Betriebsstunden, die Anlagenzustände oder die Alarmhistorie, anzeigen lassen und erhält so jederzeit einen Überblick über den Zustand der Anlage. Auch die Pulverdosierung wird über das Touchpanel angesteuert und die Ansetzkonzentration kann direkt an der Anlage festgelegt werden. Die Kommunikation zwischen Anlage und Leitwarte erfolgt über eine in der Anlage verbaute Profinet-Schnittstelle. Die Position des Schaltschranks wurde an die speziellen Platzverhältnisse im Maschinengebäude der Kläranlage angepasst.

Begehbarkeitspaket erleichtert den Zugang

Mit dem Begehbarkeitspaket, das aus einem Gitterrost als Standfläche auf der Anlage besteht, Geländer mit Sicherheitstür zum Treppenaufgang und Treppe mit zwei Handläufen, hat das Kläranlagenpersonal jederzeit sicheren Zugang zu allen Anlagenteilen. Dies ist für die sichere Ausführung von Wartungs- und Kontrollarbeiten wichtig.

Dosierstation für die aufbereitete Polymerlösung

Die aufbereitete Polymerlösung wird über eine Dosierstation mit integrierter Nachverdünnung, mit Exzenterschneckenpumpen zur Impfstelle in die Schlammleitung gefördert.

https://www.alltech-dosieranlagen.de/branchen/referenzen/wasser-abwasserbehandlung.html

(nach oben)

Mall GmbH: Umsicht beim Flocken

Unfällen mit Fällmitteln wirksam vorbeugen

Tom Kionka

Quasi als Grundgesetz zum Schutz aquatischer Systeme formuliert das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) die basalen Anforderungen. Nachgeordnete Bestimmungen regulieren die Details – unter anderem den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Auch der Betrieb von Kläranlagen ist von diesem Normierungsbereich betroffen.

Schockszenerie: schäumende Flüsse, sterbende Fische, die Nordsee im Rotalgenfieber, Badespaß als Gesundheitsrisiko. So war es in den 1970ern. Und die ungenügende Nährstoffelimination damaliger Kläranlagen war die Ursache. Mit ihrer zweistufigen Auslegung auf einen mechanisch-biologischen Reinigungsprozess mussten sie vor dem anschwellenden Nährstoffschub im Abwasser kapitulieren. Stickstoff und Phosphat – neben menschlichen Stoffwechselprodukten durch rasant steigenden Gebrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln eingetragen – passierten die Klärwerke, landeten in den Gewässern und ließen sie eutrophieren. Abwasserprofis traten dem ökologischen Desaster entgegen und ersannen die dritte Reinigungsstufe. Mit Beginn der 1980er wurde sie implementiert, Zug um Zug vereinheitlicht im Regelwerk der sich konsolidierenden EU und heute ist die Nährstoffelimination längst Stand der Technik.

Während die Stickstofffracht mit klugem Design der biologischen Stufe gepackt wird, erfolgt die Phosphatentfernung vielfach durch Einsatz von Hilfsstoffen in einem chemisch-physikalischen Prozess: Ein dem Abwasserstrom zudosiertes Fällmittel reagiert mit den Phosphaten und bildet mit ihnen eine Flockenstruktur. In dieser wasserunlöslichen Form fixiert, können dann beide – Fällmittel und Phosphate – auf einfache Weise physikalisch abgetrennt werden. Bei korrekter Prozessführung verbleibt kein Fällmittel im Abwasser, was von hoher Relevanz ist, denn die auf Kläranlagen verwendeten Fällmittel sind als wassergefährdende Stoffe klassifiziert. Ihre Anlieferung und Lagerung unterliegt deshalb strengen Sicherheitsbestimmungen.

Regelwerk fordert höchste Sicherheit

Maßgeblich sind vor allem die Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (AwSV) sowie die technischen Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS). Sie legen fest, mittels welcher Vorkehrungen der Schutz von Boden und Grundwasser erreicht wird. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen erstrecken sich von der flüssigkeitsdichten Gestaltung betroffener Betriebsflächen bis hin zu Umlenk- und Rückhalteeinrichtungen mit ausreichend dimensionierten Auffangvolumina. Die hierbei eingesetzten Bauteile müssen den hohen Sicherheitsanforderungen des Regelwerks genügen.

Ein Produkt für die Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) ist das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab. Es besteht aus einem erdversetzten Stahlbetonbehälter, der je nach wassergefährdender Flüssigkeit eine hierzu passende Konfiguration der verwendeten Bauteile erhält, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Integriert sind eine Durchverrohrung mit Überlaufstutzen sowie eine Absperrklappe mit Schwenkantrieb. Sie verschließt vor einem Abfüll- oder Umschlagvorgang das Durchlaufrohr, damit die wassergefährdende Flüssigkeit im Havariefall via Überlaufstutzen in das Auffangbecken fließt. Im Regelbetrieb dagegen – bei offener Absperrklappe – fließt Regenwasser, soweit es auf der Lager-, Abfüll- oder Umschlagfläche anfällt, ungehindert in den Schmutzwasserkanal.

Die Kläranlage Trierweiler, eine der 14 Anlagen des Abwasserwerks Trier-Land, hatte Anfang 2022 ein solches Sicherheitsauffangbecken erhalten. Polyaluminiumchlorid ist in Trierweiler das Fällmittel der Wahl. Nach anfänglicher Anlieferung in kleinen Gebinden, wurde dann jedoch ein oberirdischer Lagertank für die Bevorratung größerer Mengen errichtet. Und zur Absicherung des Umfüllvorgangs musste für das Tankfahrzeug eine flüssigkeitsdichte Stellfläche erstellt werden, deren Ablauf in ein Becken vom Typ NeutraSab führt. Das Auffangbecken ist unmittelbar neben der Abfüllfläche erdeingebaut.

Baukastenprinzip bedient jeden Bedarf

Weitere Produkte können das WHG-konforme Fällmittel-Handling unterstützen. Während NeutraSab für offene Betriebsbereiche mit Regenwasseranfall konzipiert ist, dient das abflusslose Auffangbecken NeutraHav dem gleichen Zweck in vollständig überdachten Bereichen. Auch NeutraHav besteht aus einem erdversetzten Stahlbetonbehälter mit einer dem Risikomedium angepassten Ausstattung. Unter Umständen kann es im Abfüll- und Umschlagbereich notwendig sein, unterschiedlich belastete Abwasser- oder Flüssigkeitsströme zu verschiedenen Behandlungsanlagen, Auffangbecken oder auch zur Kanalisation zu leiten. Diese Aufgabe erfüllt der Umlenkschacht NeutraSwitch. Und wenn es darum geht, die Rohrleitung zur Kanalisation im Gefährdungsfall schnell sperren zu können, ermöglicht der Absperrschacht NeutraBloc eine sofortige Reaktion mittels dreier Ausführungsvarianten: elektrischer oder pneumatischer Schwenkantrieb sowie elektrischer Drehantrieb. Die Ausführung mit pneumatischem Schwenkantrieb schließt stromlos, bietet somit Sicherheit auch bei Stromausfall, und punktet mit einer Verschlusszeit von unter einer Sekunde

Die baukastenartige Kombinierbarkeit all dieser Komponenten ermöglicht die exakt situations- und bedarfsgerechte Ausgestaltung eines WHG-konformen Systems für das Fällmittel-Handling auf Kläranlagen. Dazu gehört am Ende auch die Option, den Fällmittelspeicher unterirdisch anzuordnen, wenn oberirdisch der Platz fehlt. Hierfür eignet sich der Lagerbehälter NeutraLag. Zusammen mit dem Sicherheitsauffangbecken verschwindet er im Boden, und unmittelbar darüber ließe sich mit dem flüssigkeitsdichten Ableitflächensystem NeutraDens der Anlieferbereich für das Tankfahrzeug gestalten. So geht sicherer Betrieb entlang der Regeln auf wenig Platz.

Riskante Helfer?

Fällmittel assistieren im Prozess der Abwasserreinigung bei der Phosphatentfernung. Gleichzeitig zählen sie zu den wassergefährdenden Stoffen. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn Lieferung und Lagerung der Substanzen risikofrei abgesichert sind. Bei der Anwendung dann verlieren sie ihren Gefährdungscharakter durch die chemisch reaktive Einbindung in das anschließend abtrennbare Flockengerüst. Als Klassiker unter den Fällmitteln sind Kalkmilch und Eisenchloride im Einsatz. Aber auch Eisenchloridsulfat, Grünsalz, Aluminiumsulfat, Polyaluminiumchlorid oder Natriumaluminate werden verwendet.

|

Mit der dritten Reinigungsstufe gelingt Kläranlagen die Nährstoffelimination. Dabei helfen Fällmittel gegen die Phosphatfracht.

Bild: Mall |

|

Der Blick ins Sicherheitsauffangbecken NeutraSab zeigt Durchverrohrung, Absperrklappe mit Schwenkantrieb und Überlaufstutzen.

Bild: Mall |

|

Klärwerk Trierweiler: der Fällmitteltank, davor die Stellfläche fürs Tankfahrzeug und erdeingebaut daneben NeutraSab.

Bild: Mall |

|

Zur Gestaltung flüssigkeitsdichter Flächen bietet NeutraDens 20 verschiedenen Platten-, Rinnen-, Ablauf- und Bordsteinelemente.

Bild: Mall |

Mall GmbH

Hüfinger Straße 39-45

D-78166 Donaueschingen-Pfohren

Tel.: 0049 (0)7 71/80 05-0

Fax: 0049 (0)7 71/80 05-1 00

info@mall.info

http://www.mall.info

(nach oben)

Abwasser liefert Eigenstrom

KWK IN KLÄRANLAGEN Mit Blockheizkraftwerken lässt sich das bei der Abwasseraufbereitung anfallende Faulgas zur Stromerzeugung nutzen. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern auch den Gemeinden, die Ausgaben für Strom senken können. Wie viel der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung in Klärwerken bringt und welche Kosten sich Kommunen sparen können, erläutert der folgende Beitrag.

Kläranlagen gehören mit durchschnittlich 17 bis 20 Prozent Anteil zu den größten Stromverbrauchern im kommunalen Bereich. Die Abwasseraufbereitung der Klasse bis etwa 10.000 Einwohner erfordert laut Umweltbundesamt im Mittel 55 kWh je Einwohner und Jahr. Energetisch modernisierte Einrichtungen begnügen sich zwar im Einzelfall mit 20 kWh, doch befindet sich die Masse der rund 10.000 kommunalen Klärwerke im sanierungswürdigen Zustand. Ein Repowering mit KWK tut mithin sowohl der Umwelt als auch der Stadtkasse gut. Dem zweiten Profiteur deshalb, weil die Stromversorger in der Regel der Öffentlichen Hand keinen attraktiven Sondertarif einräumen. Das heißt, für eine Gemeinde mit 5.000 Einwohnern fallen jährlich bis 70.000 Euro Stromkosten nur für die Reinigung des Schmutzwassers aus der Kanalisation an. Die Luft belasten die 275.000 kWh, bei einem Emissionsfaktor von 350 g CO2 pro 1 kWh für den aktuellen Strommix aus fossilen und erneuerbaren Energieträgern, mit ungefähr 100 t Kohlendioxid. Die Faulgas-Verfeuerung in einem hocheffizienten BHKW entlastet davon, da der Brennstoff aus dem natürlichen CO2-Kreislauf stammt.

Zum Einsatz von Klärgas in KWK liegen mittlerweile genügend Erfahrungsberichte von Zweckverbänden, Kommunen, Bundesländern, Instituten und staatlichen Stellen wie dem Umweltbundesamt vor. Energieeffizienz geht so weit, dass zum Beispiel in Weinheim die Modernisierung der Energieversorgung mit KWK und eigenem Biogas die Abwasseraufbereitung zu einer Energie-Plus-Kläranlage verwandelte. Oder auch in Bad Oeynhausen. Die Investition dort von 200.000 € führte zu einem Eigenversorgungsgrad von 113 Prozent. Laut Gemeindebericht senkten sich dadurch die jährlichen Energiekosten um rund 250.000 €.

Klärgas-KWK im Kleinformat

Aber auch KWK in Klein-Klärwerken rentiert sich. 2014 entschied sich die Kommune Bergatreute in der Nähe des Bodensees zur Sanierung der Abwasseraufbereitung. Der Energieverbrauch lag bis 130.000 kWh im Jahr. Der Strom kostete und kostet weit über 20 Cent. Nach einer von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Energiestudie bewegte sich das Optimierungspotenzial bei rund 55.000 kWh jährlich.

Als sinnvolle Maßnahme empfahl sich neben verschiedenen Umbauten und Anpassungen die Aufstellung eines BHKW zur Eigennutzung des methanhaltigen Faulgases. In Bergatreute entwickelt sich im Faulbehälter Klärgas und das setzt der Betrieb für die Stromerzeugung ein. Dazu musste die vorhandene kalte Faulung zu einer beheizten Faulung umgebaut werden, denn die Vergärung der Biomasse läuft bei Temperaturen von 30 bis 40 °C gegenüber der kalten Fermentierung wesentlich schneller ab.

Die Wärme zur Beheizung des Faulbehälters liefert ein BHKW des Typs XRGI® 15 von EC POWER mit einer Leistung von 15/30 kW elektrisch/thermisch. EC POWER ist mit der XRGI®-Reihe 6, 9, 15 und 20 kW elektrisch Marktführer seiner Leistungsklasse in Europa.

Die thermophilen Bakterien, die die Biomasse zersetzen, produzieren im Mittel ca. 120 m³ Klärgas täglich. Jeden Kubikmeter mit einem Heizwert von ca. 6 kWh setzt die KWK, bezogen auf das Verhältnis von grob 1 : 2 für Strom zu Wärme, in Bergatreute mithin in bis zu 1,7 kWh Strom und 3,4 kWh Wärme um. Als täglichen Durchschnittswert dokumentieren die Messprotokolle 180 kWh Strom. Die Spanne reicht dabei von 100 kWh/d bis 300 kWh/d. Der Eigenversorgungsgrad der Kläranlage liegt bei einem Gesamtverbrauch von etwa 235 kWh/d somit bei 76 %. Überschüssiger Strom fließt ins öffentliche Netz.

Den Ein/Aus-Betrieb des XRGI® steuert der Füllstand im Gasspeicher. Unterschreitet der ein bestimmtes Niveau, schaltet der Füllstandsensor den Motor aus beziehungsweise nimmt ihn in Betrieb, wenn das Niveau den Sollwert wieder erreicht. Aus einem Strompreis von etwa 25 Cent je 1 kWh und unter Berücksichtigung der Annuitätskosten – die KWK-Installation schlägt mit etwa 70.000 € zu Buche – sowie des Aufwands für Wartung und Instandhaltung errechnen sich für die Gemeinde jährliche Stromkosteneinsparungen von über 10.000 €. Dazu kommen der KWK-Bonus und weitere Vergünstigungen nach EEG und KWKG. Überschlägig steht zur Finanzierung einer Installation, die, um bei dem beschriebenen Beispiel zu bleiben, täglich 180 kWh zu 25 Cent einspart, unter Berücksichtigung der Belastungen und Vergünstigungen ein Betrag von nahe 20.000 Euro zur Verfügung.

Nach Klaus Bücheler, Biologe, Ingenieur und der für Bergatreute verantwortliche Planer im Büro Jedele und Partner, hängt die Wirtschaftlichkeit eines BHKW indes entscheidend von der Betriebsweise ab: „Das EC Power-Aggregat moduliert zwischen 7 und 15 kW elektrisch. Wenn man für die Wärme einen Abnehmer hat, ist es besser, nicht bedarfsgeführt das BHKW zu betreiben, sondern auf einem höheren Leistungsstrich zu fahren und den Überschuss einzuspeisen.“ Das alles ist aber bekanntes Terrain. KWK in Kläranlagen ist kein Neuland, besonders nicht für den Anlagenbauer Enerquinn GmbH. Die KWK-Spezialisten aus dem oberschwäbischen Weingarten haben weit über 1.000 BHKWs unter Vertrag. Davon steht eine Anzahl in Kläranlagen, so in Bergatreute.

Das XRGI® 15 mit 15 kW elektrisch und 30 kW thermisch beheizt mit einem Teil seiner Abwärme den Faulbehälter.

Den KWK-Strom verbrauchen die Beckenbelüftung, die Pumpen, das Rührwerk und andere Klärwerkstechnik.

https://www.ecpower.eu/de/

(nach oben)

Grundfos: Innovatives Laufraddesign sorgt für zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten und erfüllt die Herausforderungen des städtischen Abwassers

Die Abwasserpumpe ist das Herzstück eines jeden Abwassernetzes. Die Betriebszeit und Effizienz der Pumpe sind entscheidend, um die Gesamtbetriebskosten niedrig zu halten und den Abwasserfluss zu optimieren, während sie gleichzeitig dazu beiträgt, das höchste Leistungsniveau aufrechtzuerhalten.Um der zunehmenden Komplexität des städtischen Abwassers gerecht zu werden, hat Grundfos das halboffene Laufrad Open S-tube® entwickelt, das einen hohen Wirkungsgrad über einen breiten Betriebsbereich bietet. Das Open S-tube® Laufrad kann auf einen bestimmten Betriebspunkt angepasst werden und ist die ideale Lösung bei mittlerer bis extremer Verschmutzung des Abwassers. Die neue Geometrie des Laufrads erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Abwasserpumpe, reduziert die Betriebs- und Wartungskosten und hilft dem Betreiber alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich bieten wir Hydraulikkomponenten in Hartguss an. Diese Eisenlegierungskombination bietet eine sehr gute Verschleißfestigkeit im Vergleich zu anderen metallischen Werkstoffen und eine bessere Abriebfestigkeit als Grauguss.

Wir von Grundfos sind stets bestrebt Pumpen und Lösungen zu entwickeln und zu verbessern, um den sich ständig ändernden Anforderungen im Abwasserbereich gerecht zu werden. Vor allem kommunales Abwasser wird immer komplexer. Bestandteile wie Schwebstoffe, organische Stoffe, Öle und Fette, Fasern und Polymere oder andere Substanzen stellen neue Herausforderungen dar. Darüber hinaus erhöhen extreme Witterungen die Variation der Niederschläge und damit die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen.

Für das neue und innovative Open S-tube® Laufrad für SE/SL Abwasserpumpen haben wir im Vorfeld eine umfangreiche Anzahl virtueller Tests und Strömungssimulationen durchgeführt, um das bekannte Grundfos Qualitäts- und Leistungsniveau zu erhalten. Im Anschluss wurden alle Simulationen mit modernsten physikalischen Tests validiert. Vor der Marktfreigabe wurden darüber hinaus ausgiebige Feldtests in anspruchsvollen Anlagen auf der ganzen Welt durchgeführt, um die Funktionalität und Haltbarkeit zu bestätigen.

https://www.grundfos.com/de/learn/research-and-insights/innovative-hydraulics-deliver-reliable-operation-at-lower-total-cost

(nach oben)

Gardnerdenver: Die Möglichkeit, die Maschine auf Software-Ebene an die Prozessspezifikationen anzupassen, die deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung machen ROBOX energy von Robuschi zur idealen technischen Lösung für eine Kläranlage auch von mittlerer Größe und mit spezifischen Anforderungen

Alto Trevigiano Servizi ist das im Jahr 2007 gegründete kommunale Unternehmen, das die integrierte Wasserversorgung für dreiundfünfzig Gemeinden in den Provinzen Treviso, Vicenza und Belluno verwaltet. Ein Gebiet mit etwa 500.000 Einwohnern, in dem sechsundvierzig mittelgroße Kläranlagen betrieben werden. In den letzten Jahren hat die Verwaltungsabteilung für Kläranlagen, koordiniert von Abteilungsleiter Alberto Piasentin, neben der Verwaltung und dem Betrieb der Anlagen, den Sektor für die Optimierung der Klärprozesse entwickelt. Dafür verantwortlich ist Umweltingenieur Daniele Renzi, der vom besonderen Eingriff bei der Kläranlage der Stadt Valdobbiadene (TV) erzählt.

Variable Bedürfnisse, flexible Antworten

Die Anlage in Valdobbiadene wurde für 10.000 Einwohnerwerte (EW) mit einer städtischen und industriellen Last mit 390 mbar Differenzdruck mit schwankender Durchflussmenge zwischen 400 und 1600 m³/h entwickelt. Sie ist mit anfänglichen Vorbehandlungen, einer vorgeschalteten Denitrifikationsphase, gefolgt von einem Nitrifikations- und Oxidationssegment, einer Nachklärung und einer Klärschlammleitung strukturiert, die mit der Entsorgung durch Kompostierung endet. Vor kurzem war es notwendig, die biologische Anlage, insbesondere den Abschnitt der Luftdiffusion zu modernisieren. Man musste jedoch einige Besonderheiten berücksichtigen: „Die Anlage für ca. 5.000 Einwohnerwerte, eine niedrigere Zahl im Vergleich zum Anfangspotential des Projektes, zeichnet sich durch saisonale Schwankungen aus“, erklärt Ing. Renzi. „So findet man im Produktionsgebiet des Prosecco und während der Weinlesezeit und der vermehrten Aktivität in den Weinkellern – von Ende August bis Anfang November – eine erhöhte organische Last, die in die Anlage eintritt, sodass sie ein Niveau von 10.000 Einwohnerwerten, mit Spitzenwerten bis 13.000 EW an manchen Tagen erreicht.“

Zur Überwindung der saisonalen und täglichen Schwankungen ist es daher wichtig, Vorrichtungen zu verwenden, die eine hohe Flexibilität in Bezug auf Luftzufuhr, sowie Pump- und Mischleistung garantieren können.

Die Antwort auf diese Anforderungen liefert ROBOX energy, der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagneten von Robuschi.

ROBOX energy, die ideale Lösung

„Im Bereich der Luftdiffusion“, so Ing. Renzi weiter, „war die Anlage bereits mit zwei Drehkolbengebläsen von Robuschi mit doppelter Drehzahl ausgestattet, die zwar funktionstüchtig, aber veraltet waren. Deshalb suchte man einen Kompressor mit einer moderneren Technologie, der die Grenzen der zwei bereits installierten Kompressoren (Lieferung einer festgelegten Luftmenge nahezu ohne Flexibilität) überschreiten und auf diese Weise die typischen Versorgungsspitzen der Anlage in Treviso abdecken konnte.“

Der Modernisierungs-Eingriff begann Ende 2016, am Ende des jeweiligen Überlastzeitraums. Um die Installation der Maschine zu ermöglichen, waren ein paar Eingriffe, minimale Bauarbeiten und einige Maßnahmen an den Leitungen erforderlich, um den neuen Kompressor anzuschließen. „Es gab keine Probleme aus Sicht der Installation“, erklärt Edi Casagrande, der Fachtechniker, der mit der Wartung der Anlagen von Alto Trevigiano Servizi betraut wurde, „da ROBOX energy eine kompakte, robuste Maschine ist, die sich auch in einen bereits aktiven Klärprozess einfach integrieren lässt. Der Kompressor wurde mit den beiden anderen bestehenden Robuschi Gebläsen verbunden, die als Ersatzmaschinen gewartet wurden, um die Kontinuität bei der Wartung der neu konzipierten Maschine sicherzustellen.“

Die gesamte Installationsphase führte überdies nicht zu langen Ausfallzeiten. „Für die Anbindung an die Hauptluftzufuhrleitung mussten wir spezielle Unterbrechungen erzeugen, und die eigentliche

Trennung der Lufteinblasung in den Prozess der Kläranlage dauerte nur wenige Stunden. Die elektrischen Anschlüsse waren jedoch bereits vorhanden, da ROBOX energy mit einer Bordelektronik ausgerüstet ist. Somit musste nur eine elektrische Stromleitung angeschlossen und das Signalkabel verbunden werden, um die Steuerung des Kompressors auf Grundlage der Prozessparameter der Anlage zu bestimmen.“

Eine Software nach Maß

Anschließend hat Alto Trevigiano Servizi in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Robuschi die Software des Kompressors implementiert, um die Maschine über eine Fernbedienung mit einem automatischen Kontrollsystem mit intermittierender Belüftung zu steuern, die in Verbindung mit dem auf ROBOX energy installierten Smart Process Control funktioniert und sie im Fall von technischen Problemen an der Fernbedienung autonom zu machen, wodurch teure Abschaltungen vermieden werden.

„Die Betriebsarten wurden in zwei Sequenzen unterteilt: Master und Slave“, erklärt Casagrande. „Im Master-Modus ist die Maschine autonom und eigenständig. Sie wird nur durch ein Signal mit 4-20 mA direkt an einem Analogeingang und eine Sauerstoffsonde in der Biomasse der Kläranlage gesteuert, welche die für den Prozess erforderliche Sauerstoffmenge erfasst und in der Folge die Bereitstellung der Kubikmeter an Luft regelt. Im Slave-Modus wird der Kompressor hingegen durch das Remote-System betrieben, das ihm Start- und Stopp-Sequenzen liefert und je nach Prozessbedarf der Anlage intermittierende Belüftungsphasen erzeugt. Diese Arbeitsfolge gewährleistet eine Energieeinsparung und eine deutliche Reduktion von Stickstoffkomponenten im biologischen Prozess. Jedoch ist es möglich, im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der externen automatischen Steuerung den Betriebsmodus zu ändern, sodass ein Bediener vor Ort direkt am Bedienfeld des Gebläses eingreifen kann.“

Die Vorteile von ROBOX energy

In beiden Betriebsarten ist der Aspekt, den das Unternehmen sofort erkannt hat, die hohe Flexibilität von ROBOX energy. Dank der Permanentmagnet-Technologie kann die Anlage nun mit einem maximalen Potential von etwa 1.600 m3/h und einer Mindestgeschwindigkeit von einigen hundert Kubikmetern, mit einer höheren Elastizität gegenüber dem vorherigen Betriebsbereich zwischen 1.600 und 880 m3/h arbeiten. „Wir haben die untere Grenze des Kompressors auf ca. 500 m3/h eingestellt“, so Ing. Renzi, „da es auf Grundlage von vor Ort durchgeführten Messungen dieser Bereich ist, der eine ausreichende Mindestdurchmischung des oxidativen Segments gewährleisten kann. Tatsächlich könnte die Permanentmagneten-Technologie die Maschine dazu bringen, mit noch geringeren Strömungsgeschwindigkeiten zu arbeiten.“

Neben der Flexibilität war die Möglichkeit, den neuen Kompressor von Robuschi einfach mit einem Plug & Play-Modus zu installieren, ein weiterer wichtiger Aspekt für Alto Trevigiano Servizi. Es ist eine komplette Maschine mit einer integrierten elektrischen Schalttafel im hinteren Teil der Maschine und einem einfach zu bedienenden Bedienfeld an der Vorderseite; „Wir suchen häufig technologisch fortschrittliche, aber einfache Lösungen“ so der Ingenieur, „sodass unsere Bediener eine intuitive grafische Schnittstelle zur Verfügung haben und sofort erkennen, welche Parameter bearbeitet werden müssen.“

Garantierte Einsparungen

Der Kompressor ROBOX energy ist mittlerweile sechs Monate in Betrieb. Während der Startphase unmittelbar nach der Installation wurden die Hauptparameter überwacht, um den entsprechenden Durchflussbereich und die Änderungsgeschwindigkeit der Maschine zu definieren. In diesen ersten Monaten des Betriebes gab es keine Probleme mechanischer oder elektrischer Natur. Um die Vorteile im Hinblick auf die Energieeinsparung durch den Einbau von ROBOX energy zu testen, wurden zwei Arten von Analysen durchgeführt, erklärt Ing. Renzi. Vor und nach der Installation wurde der globale Transferkoeffizient des gelösten Sauerstoffs des Luftdiffusionssystems bewertet. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche tägliche Energieverbrauch (in kWh) des neuen Kompressors im Vergleich zu den Vorgängermodellen zwischen 15 und 20% niedriger ist – ein hervorragendes Ergebnis für eine kleine Anlage mit einem Betriebsdruck von 390 mbar.

Eine zufriedenstellende Entscheidung

„Wir sind mit dieser Maschine zufrieden“, sagt Ing. Renzi. „Neben der einfachen Installation und Steuerung garantiert ROBOX energy Stabilität, ein Aspekt, der sich auf den Prozess auswirkt; Flexibilität, die eine Anwendung in mittleren oder kleinen Systemen, wie dem unsrigen, aber auch in leistungsfähigeren Anlagen ermöglicht; eine perfekte Kombination mit den Zyklen mit intermittierender Belüftung, und schließlich entspricht sie den Bedürfnissen einer saisonalen Anlage mit großen täglichen Schwankungen wie jener von Valdobbiadene.“

Der Ingenieur schließt mögliche zukünftige Kooperationen mit Robuschi nicht aus, um ROBOX energy in weiteren Entwicklungsprojekten von ATS einzusetzen. Er betonte, dass die Innovationsfreudigkeit von Alto Trevigiano Servizi die Bereitschaft vorsieht, mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren, die fortschrittliche Technologien für einen umweltbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bei der Steuerung und Planung von Kläranlagen entwickeln möchten.

https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-the-ideal-answer-to-wastewater-treatment-variables

(nach oben)

Gardner Denver: Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert

Gardner Denver Vertriebshändler Team Air Power lieferte eine maßgeschneiderte Druckluftlösung, die zusammen mit anderen Maßnahmen zur Optimierung der Anlagenprozesse über einen Zeitraum von 12 Monaten den Energieverbrauch um 539,844 kW/h senkte.

Die Herausforderung

Die Kläranlage des Unternehmens in Belfast benötigt Gebläse zum Belüften der SBR-Becken der Anlage und zur Abwasserreinigung. Durch die Sauerstoffzufuhr in den Belebtschlamm im Reaktor mittels Belüftung helfen die Gebläse, organische Verbindungen im Abwasser aufzuspalten.

Bisher setzte Charles Brand fünf überdimensionierte 132 kW Gebläse für diesen Belüftungsprozess ein. Diese Aggregate waren 16 Jahre alt und erforderten erhöhte Wartung, um sie in gutem Betriebszustand zu halten. Die Kompressoren des Unternehmens erlitten innerhalb von drei Monaten drei Betriebsausfälle mit Reparaturkosten in Höhe von jeweils £6.000. Mit eskalierenden Kosten konfrontiert stellte Charles Brand fest, dass durch Modernisierung ihres Belüftungssystems durch die Nutzung fortschrittlicher Gebläsetechnologie Einsparungen erzielt werden könnten.

Die Lösung

Die revolutionäre Lösung – die erste ihrer Art in Großbritannien – beinhaltete den Ersatz von drei der 132 kW Aggregate durch 75 kW Robuschi WS 85 Robox Energy Schraubenkompressoren, mit einer Amortisationsdauer von drei Jahren.

Der Robuschi Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor kombiniert einen Schraubenkompressor mit einem Permanentmagnetmotor, wodurch ein Druck bis zu 1000 mbar(g) und eine Durchflussmenge von bis zu 2.600m3/h ermöglicht werden. Sein interner Kompressor, kombiniert mit einem effizienten Permanentmagnetmotor, ist direkt auf der Antriebswelle montiert, um Leistungsverluste durch Riemenübertragung zu vermeiden.

Charles Brand ist auch in der Lage, den Betrieb des gesamten Aggregats über eine intelligente HMI-Steuertafel zu überwachen. Mittels einer Fernverbindung, kann die Leistung jerderzeit und von überall überwacht, und vorbeugend Wartungen geplant werden.

Der Niederdruck-Schraubenkompressor benötig 30 Prozent weniger Platz als vergleichbare Aggregate und wird komplett mit integriertem Frequenzumrichter (VFD) geliefert. Die Aggregate waren durch die einfache “Plug-and-play“-Installation sofort betriebsbereit.

Der Betreiber musste nur die Leitungen, die Stromversorgung und die Steuertafel an das System anschließen.

Das Ergebnis

Diese Vorteile bedeuten, dass der Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor Kosteneinsparungen von etwa 20 Prozent erreichen kann, was ihn zu einem idealen Aggregat für den energieintensiven Kläranlagensektor macht.

https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/award-winning-screw-blowers-installed-at-charles-brand-wastewater-facility

(nach oben)

Gardnerdenve: ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen

Extreme Effizienz und Flexibilität für die kommunale Abwasserkläranlage von Dimaro im Territorium der Autonomen Provinz Trient. Robuschi hat dort den neuen Robox energy WS 65 getestet. Eine Technologie, die alle Erwartungen übertroffen hat.

Der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagnetmotor Robox energy WS 65 von Robuschi wurde ursprünglich probeweise installiert, hat sich aber dann als perfekte Lösung für eine Kläranlage der Autonomen Provinz Trient erwiesen.

Die Gesamtoxidationsanlage für die biologische Aufbereitung der privaten Abwässer, die seit Dezember 2011 aktiv ist, deckt die Fläche der Gemeinden von Dimaro und Commezzadura im Hochtal „Alta Val di Sole“ ab. Sie sieht eine zusätzliche biologische Denitrifikation und Entphosphatierung der Abwässer vor, um die Umweltbelastung zu verringern. Dies ist notwendig, da das Abwasser direkt in den nahen Fluss Noce abgeleitet wird. Außerdem verfügt die Struktur über ein Schlammsedimentationssystem. Der Schlamm wird einer physikalischen Behandlung unterzogen und zur Deponie geschickt.

Eine besondere Situation

Die Anlage hat also eine Standardstruktur mit einer Besonderheit. Deshalb, erklärt Giovanni Stancher, Leiter des Werkstattlagers für die Kläranlagenbewirtschaftung der Autonomen Provinz Trient, war die Anwendung des neuen Kompressors Robox energy von Robuschi interessant. Die Anlage von Dimaro verfügt nämlich über sieben Meter tiefe Oxidationsbecken, im Gegensatz zu den üblichen viereinhalb Metern aller restlichen Anlagen im Territorium. „Diese Tatsache, zusammen mit dem niedrigeren Umgebungsluftdruck im Vergleich zu den anderen Anlagen (die Anlage befindet sich auf einer Höhe von zirka 800 Meter über dem Meeresspiegel), zwingt die installierten Maschinen dazu, unter nicht optimalen Bedingungen zu arbeiten, wobei der Gegendruck hart an der Grenze liegt.” Zunächst wurden Gebläsegruppen mit traditionellen Motoren, ebenfalls mit Robuschi-Technologie, installiert, deren Aufgabe es war, die notwendige Sauerstoffmenge für die Oxidation und die Senkung des CSB, der organischen Substanzen in den Abwässern, zu gewährleisten.

Optimale Konfiguration

Der erste Schritt des neuen Weges für die Anlage im Trentino wurde gesetzt, als Robuschi den Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw mit traditionellem Motor präsentierte. „Es wurde uns angeboten, diesen auszuprobieren,” erinnert sich Stancher, „und so wurde er in einigen anderen Anlagen installiert. Später brachten wir ihn nach Dimaro, denn wir waren davon überzeugt, dass diese Technologie hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am besten genutzt werden konnte.” Das war im Jahr 2012 und der neue Kompressor war nicht nur in der Lage, eines der bereits installierten Drehkolbengebläse Robox evolution zu ersetzen, sondern erwies sich als ausreichend, um alleine den gesamten Bedarf der Anlage abzudecken.

Eine neue Herausforderung stellte sich Ende 2015, als die Fa. Robuschi der Provinz von Trient vorschlug, die Leistungsfähigkeit ihres neuesten, innovativen Kompressormodells, des neuen Kompressors Robox energy, zu testen. „Ein verlockendes Angebot, das wir gerne annahmen. Wir freuen uns immer, neue Technologien ausprobieren zu dürfen,” so weiter Stancher. „Außerdem ergab sich dadurch für uns die Gelegenheit, zwei Modelle derselben Maschine zu vergleichen, die jedoch über verschiedene Motoren verfügen. Wir haben also an derselben Anlage das dreiflügelige Drehkolbengebläse Robox evolution mit traditionellem Motor, einen Niederdruck-Schraubenkompressor Robox screw, ebenfalls mit Standardmotor und Riemenübertragung, und den neuen Schraubenkompressor Robox energy mit Permanentmagnetmotor installiert,” welcher im Juli 2016 schließlich definitiv angekauft wurde. Der Vergleich schaffte es erneut, die Betreiber und den Eigentümer der Anlage zu erstaunen und zufrieden zu stellen.

Perfektes Gleichgewicht

Seit Dezember des Vorjahres funktioniert die Kläranlage von Dimaro also nicht nur weiterhin perfekt, sondern ist auch so ausgelegt, dass höchste Flexibilität gewährleistet wird. Genauer gesagt ist Robox energy die Hauptmaschine der Anlage. Dieser wurde das konventionelle Aggregat Robox screw zur Seite gestellt, das jetzt eventuelle höhere Sommerlasten, welche in der Urlaubssaison auftreten, und eventuelle Überlasten abdecken soll. Gleichzeitig dient es als Reservemaschine, falls Wartungsarbeiten, ein Austausch von Teilen, Revisionen oder andere Eingriffe am Hauptkompressor durchgeführt werden müssen. „So haben wir ein vollständiges System, das aus nur zwei Einheiten besteht, die auch abwechselnd arbeiten und uns die größtmögliche Flexibilität gewährleisten können.”

Eine der interessantesten Eigenschaften ist die Anpassungsfähigkeit von Robox energy. Dieser analysiert dank der „Smart Process Control“ die vom Prozess erhaltenen Daten und moduliert seinen Betrieb abhängig vom sich stetig ändernden Sauerstoffversorgungsverhältnis, das im Laufe des Tages erforderlich ist. „Der Wasserbedarf ist nie konstant,” erklärt Stancher. „Es kann Spitzenmomente gefolgt von Abfällen und darauf folgenden Wiederanstiegen geben. Die Maschine hat die Aufgabe, den Sauerstoff entsprechend des eingestellten Wertes konstant zu halten, indem es seinen Betrieb moduliert. Dies wird auch durch den eingebauten Inverter ermöglicht und vermeidet einerseits einen ständigen Ein-Aus-Wechsel, der die Effizienz der Anlage verringern würde, und verhindert andererseits Spitzen in der Sauerstoffzufuhr, wodurch auch die Aufbereitung verbessert wird. So erhält man gleichzeitig eine Energieersparnis und eine Optimierung der Sauerstoffmenge, ohne Verschwendung.“ Kurz gesagt garantiert der neue Kompressor geringere Kosten innerhalb der Anlage, weniger Probleme und somit eine höhere Ersparnis.

Eine langjährige Beziehung

Die Anlage arbeitet in diesem Betrieb bereits einige Monate und die fünf traditionellen Gebläse, die jetzt nicht mehr benutzt werden, werden wahrscheinlich woanders hin verlagert oder als Reserve für den Bedarfsfall an anderen Orten behalten. Die Daten, die bis jetzt zur Anlage in Dimaro erworben werden konnten, beweisen, dass sich die neue Technologie bewährt. „Wir haben einen Unterschied zwischen der Effizienz und Leistung des neuen Robox energy und der des Drehkolbengebläses Robox evolution festgestellt, der 25% erreicht. Im Vergleich zum Schraubenkompressor Robox screw erreicht die Leistungsdifferenz hingegen 9%.“

Diese Ergebnisse, erklärt diesbezüglich Stancher, beruhen auf der höheren Effizienz des Motors der neuen Maschine, sowie auf deren Auslegung ohne Übertragung und Riemen. Das heißt, die mechanischen Verluste sind ausgesprochen gering im Vergleich zu den anderen Modellen. Außerdem ist dieses Modell durch die Abwesenheit von mechanischen Teilen, die normalerweise anfällig für Brüche oder Defekte sind, nicht nur technologisch fortschrittlicher als das Vorgängermodell, sondern auch beständiger und einfacher zu installieren und zu betreiben. Die Gesamteffizienz des Kompressors hat auch einen positiven Einfluss auf den Faktor Verwaltung und Wartung.

„Die gesamte Anlage wird durch unser eigenes System fernüberwacht. Dieses gestattet es uns, einfach den Betrieb aller vorhandenen Maschinen aus der Entfernung zu kontrollieren und die im ROBOX energy verbaute „Smart Process Control“ stellt eine direkte Kommunikation zwischen unserem System und der Steuereinheit der Maschine her. Direkte Eingriffe und Wartungsarbeiten müssen hingegen vor Ort vorgenommen werden.“ Bei Schwierigkeiten bleibt der Ansprechpartner jedoch immer Robuschi. „Wir haben mit dem Unternehmen eine langjährige Geschäftsbeziehung aufgebaut und vertrauen bei jedem Problem auf seine Techniker. Die Zusammenarbeit war schon immer hervorragend, und ich bin davon überzeugt, dass diese Art der Beziehung mit einem Zulieferer von grundlegender Wichtigkeit ist,“ betont Stancher. „Die Qualität der Technologie und die Ersparnis sind wichtig, aber auch die Kundenbetreuung ist es zweifellos.“

Die Auslegung des Robox energy mit integriertem Inverter und integrierter Schalttafel gestattet außerdem eine bequeme und einfache Installation. „Dank ihres extrem kompakten Designs fügt sich die Maschine perfekt in den vorhandenen Kompressorenraum ein. Ihr Platzbedarf ist äußerst gering im Vergleich zu den anderen installierten Technologien oder möglichen gleichwertigen Lösungen. Es gab keinerlei Schwierigkeiten und wir mussten nichts Anderes tun, als die Stromversorgung und das Signal des Sauerstoffmessgeräts bis zur Maschine zu führen, um diese abhängig von der im Becken gelösten Sauerstoffmenge zu kalibrieren. Das war ein einfacher Vorgang: ROBOX energy ist tatsächlich installationsbereit – „Plug & Play“, wie man sagt. Alle Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit den Technikern von Robuschi durchgeführt. Dank ihrer Unterstützung wurden die Eigenschaften des Aggregats voll ausgenutzt, um den Prozess unserer Anlage zu verbessern. Die Zusammenarbeit lief und läuft immer noch hervorragend, mit dem Ziel, ein gemeinsames Ergebnis zu erreichen.“

Energieeinsparung: erstes Ziel

Die Erfahrung von Dimaro wird zweifellos ein Modell für andere Anlagen des Territoriums von Trient werden. Dies gilt vor allem für Anlagen, in denen aufgrund von Projektbedürfnissen tiefere Becken geschaffen werden müssen und wo somit Maschinen mit höheren Gegendrücken notwendig sind. Dort ist ein Kompressor wie der neue Robox energy ideal. „Von unserer Seite her werden wir versuchen, diese Technologie erneut anzubieten. Die Ergebnisse, die an dieser Anlage erreicht wurden, sind zweifellos vorbildhaft.“ Außerdem ist in Anlagen dieser Art ein Großteil der Kosten auf die Schlammentsorgung und die Energie zurückzuführen. Eine Energieeinsparung ist daher immer von großer Bedeutung. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Energieeinsparung Teil der Philosophie der Autonomen Provinz von Trient ist.

„Unser Ziel ist die Energieautonomie unserer Anlagen,“ erklärt Stancher, und gemäß dieser Politik „haben wir in der Gemeinde von Folgaria eine energietechnisch vollkommen unabhängige Kläranlage geschaffen, die durch Photovoltaik-Paneele und eine Turbine versorgt wird, die durch den Abfluss betrieben wird. Die Wichtigkeit, die wir diesen Aspekten zumessen, ist nicht ausschließlich dadurch begründet, dass wir auf eine aus ethischer Hinsicht interessante Energieoptimierung abzielen, sondern auch durch einen realen Kostenvorteil.“ Die finanzielle Ersparnis für die Energiekosten gestattet es dem Betreiber, ein größeres Budget für andere verwaltungstechnische Aspekte der Anlagen bereit zu stellen. Aus dieser Sicht beweist der Aufbau der Anlage von Dimaro, dass eine Technologie, wie die von Robuschi gebotene, eine Hauptrolle spielen kann.

https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-ws-65

(nach oben)

Bindergroup: Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser

Thermische Gasmengenmessgeräte und Analysestationen

COMBIMASS® Gasmengenmessgeräte sind seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich im Einsatz. Sie werden sowohl direkt am Gasanfall aber auch im Verbrauch vor BHKW´s, Heizung und Fackel zur quantitativen Erfassung genutzt. Das thermische Messverfahren eignet sich im Vergleich zu den anderen Messverfahren besonders gut für die Anfallsmessung bei geringen Gasgeschwindigkeiten und Drücken. Die integrierte Feuchtekompensation ermöglicht im wasserdampfgesättigten Gas die Ermittlung der trockenen Gasproduktion in Normkubikmetern nach DIN1343.

Seit einigen Jahren bietet Binder auch die Messung der Gasqualität mit mobilen oder stationären Lösungen an. Die Analysestationen dienen der Erfassung der Gasqualität am Faulturm aber auch der Überwachung des Schwefelfilters und somit der Gasqualität vor der Verwertung im BHKW. Der modulare Aufbau der Analysestationen ermöglicht eine einfache Erweiterung bei Bedarf, aber auch den Tausch der Verschleißteile durch den Betreiber selbst. Die integrierte Wartungsdiagnose ermöglicht das Erkennen von Verschleiß in den Gasmodulen, welcher durch Rekalibrierung bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden kann bzw. zeigt den erforderlichen Tausch der Gasmodule an. Der Tausch der Gaszellen nach festen Zeiten gehört dadurch der Vergangenheit an – Wartung nach tatsächlichem Verschleiß wird möglich.

Bei Deponien ändert sich im Laufe der Betriebsjahre die Gaszusammensetzung nicht unwesentlich. Die Kopplung mit einer Gasanalyse zur Signalkompensation hält die Gasmengenmessung langzeitstabil und genau.

https://bindergroup.info/anwendungsbereich/messung-und-analyse-von-klaergas-deponiegas/

(nach oben)

Bewertung der Kanalnetzperformance anhand der CSB- und Ammonium-Variabilität auf Kläranlagen

Stebatec bietet das Algorithmus-basierte INKA-System an und veröffentlicht regelmäßig Messdaten, welche Aufschluss über die Funktionalität des Systems geben. Zur Herstellung einer gewissen Vergleichbarkeit mit anderen Systemen hat das Unternehmen nun einige Bewertungsmöglichkeiten entwickelt, die sowohl ungeregelte mit dynamischen, aber auch den Vergleich von unterschiedlichen dynamischen Systemen ermöglichen.

Kanalnetzbewirtschaftung mit dem INKA-System

INKA (INtegrale Regelung von KAnalnetzen und Abwassereinigungsanlagen) ist ein Kanalnetzbewirtschaftungstool, das Weiterleitmengen im Kanalnetz dynamisch möglichst so verändert, dass Entlastungen und Beckenbefüllungen solange verhindert werden, bis die ARA komplett ausgelastet ist. Der INKA Regler erhöht oder beschränkt dazu die Ablaufmengen an den unterschiedlichen Stellen im Einzugsgebiet.

In der akutellen Ausgabe der Zeitschrift gwf Wasser & Abwasser werden Beispiele aus der Praxis dargestellt.

Hier gehts zum vollständigen Bericht : https://www.stebatec.com/wp-content/uploads/2021/11/GWF-Artikel-CSB-und-Ammonium-Verluste-mit-INKA.pdf

https://www.stebatec.com/chde/aktuelles/bewertung-der-kanalnetzperformance-anhand-der-csb-und-ammonium-variabilitaet-auf-klaeranlagen/

(nach oben)

Bindergroup: Gasmengenmessung und -analyse von Klärgas, Deponiegas, Gasen aus MBA´s und anaerober Vorbehandlung von Industrieabwasser

Thermische Gasmengenmessgeräte und Analysestationen

COMBIMASS® Gasmengenmessgeräte sind seit Jahrzehnten weltweit erfolgreich im Einsatz. Sie werden sowohl direkt am Gasanfall aber auch im Verbrauch vor BHKW´s, Heizung und Fackel zur quantitativen Erfassung genutzt. Das thermische Messverfahren eignet sich im Vergleich zu den anderen Messverfahren besonders gut für die Anfallsmessung bei geringen Gasgeschwindigkeiten und Drücken. Die integrierte Feuchtekompensation ermöglicht im wasserdampfgesättigten Gas die Ermittlung der trockenen Gasproduktion in Normkubikmetern nach DIN1343.

Seit einigen Jahren bietet Binder auch die Messung der Gasqualität mit mobilen oder stationären Lösungen an. Die Analysestationen dienen der Erfassung der Gasqualität am Faulturm aber auch der Überwachung des Schwefelfilters und somit der Gasqualität vor der Verwertung im BHKW. Der modulare Aufbau der Analysestationen ermöglicht eine einfache Erweiterung bei Bedarf, aber auch den Tausch der Verschleißteile durch den Betreiber selbst. Die integrierte Wartungsdiagnose ermöglicht das Erkennen von Verschleiß in den Gasmodulen, welcher durch Rekalibrierung bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden kann bzw. zeigt den erforderlichen Tausch der Gasmodule an. Der Tausch der Gaszellen nach festen Zeiten gehört dadurch der Vergangenheit an – Wartung nach tatsächlichem Verschleiß wird möglich.

Bei Deponien ändert sich im Laufe der Betriebsjahre die Gaszusammensetzung nicht unwesentlich. Die Kopplung mit einer Gasanalyse zur Signalkompensation hält die Gasmengenmessung langzeitstabil und genau.

https://bindergroup.info/anwendungsbereich/messung-und-analyse-von-klaergas-deponiegas/

(nach oben)

Gardnerdenver: ROBOX energy

Die Möglichkeit, die Maschine auf Software-Ebene an die Prozessspezifikationen anzupassen, die deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs und der Geräuschentwicklung machen ROBOX energy von Robuschi zur idealen technischen Lösung für eine Kläranlage auch von mittlerer Größe und mit spezifischen Anforderungen

Alto Trevigiano Servizi ist das im Jahr 2007 gegründete kommunale Unternehmen, das die integrierte Wasserversorgung für dreiundfünfzig Gemeinden in den Provinzen Treviso, Vicenza und Belluno verwaltet. Ein Gebiet mit etwa 500.000 Einwohnern, in dem sechsundvierzig mittelgroße Kläranlagen betrieben werden. In den letzten Jahren hat die Verwaltungsabteilung für Kläranlagen, koordiniert von Abteilungsleiter Alberto Piasentin, neben der Verwaltung und dem Betrieb der Anlagen, den Sektor für die Optimierung der Klärprozesse entwickelt. Dafür verantwortlich ist Umweltingenieur Daniele Renzi, der vom besonderen Eingriff bei der Kläranlage der Stadt Valdobbiadene (TV) erzählt.

Variable Bedürfnisse, flexible Antworten

Die Anlage in Valdobbiadene wurde für 10.000 Einwohnerwerte (EW) mit einer städtischen und industriellen Last mit 390 mbar Differenzdruck mit schwankender Durchflussmenge zwischen 400 und 1600 m³/h entwickelt. Sie ist mit anfänglichen Vorbehandlungen, einer vorgeschalteten Denitrifikationsphase, gefolgt von einem Nitrifikations- und Oxidationssegment, einer Nachklärung und einer Klärschlammleitung strukturiert, die mit der Entsorgung durch Kompostierung endet. Vor kurzem war es notwendig, die biologische Anlage, insbesondere den Abschnitt der Luftdiffusion zu modernisieren. Man musste jedoch einige Besonderheiten berücksichtigen: „Die Anlage für ca. 5.000 Einwohnerwerte, eine niedrigere Zahl im Vergleich zum Anfangspotential des Projektes, zeichnet sich durch saisonale Schwankungen aus“, erklärt Ing. Renzi. „So findet man im Produktionsgebiet des Prosecco und während der Weinlesezeit und der vermehrten Aktivität in den Weinkellern – von Ende August bis Anfang November – eine erhöhte organische Last, die in die Anlage eintritt, sodass sie ein Niveau von 10.000 Einwohnerwerten, mit Spitzenwerten bis 13.000 EW an manchen Tagen erreicht.“

Zur Überwindung der saisonalen und täglichen Schwankungen ist es daher wichtig, Vorrichtungen zu verwenden, die eine hohe Flexibilität in Bezug auf Luftzufuhr, sowie Pump- und Mischleistung garantieren können.

Die Antwort auf diese Anforderungen liefert ROBOX energy, der neue Schraubenkompressor mit Permanentmagneten von Robuschi.

ROBOX energy, die ideale Lösung

„Im Bereich der Luftdiffusion“, so Ing. Renzi weiter, „war die Anlage bereits mit zwei Drehkolbengebläsen von Robuschi mit doppelter Drehzahl ausgestattet, die zwar funktionstüchtig, aber veraltet waren. Deshalb suchte man einen Kompressor mit einer moderneren Technologie, der die Grenzen der zwei bereits installierten Kompressoren (Lieferung einer festgelegten Luftmenge nahezu ohne Flexibilität) überschreiten und auf diese Weise die typischen Versorgungsspitzen der Anlage in Treviso abdecken konnte.“

Der Modernisierungs-Eingriff begann Ende 2016, am Ende des jeweiligen Überlastzeitraums. Um die Installation der Maschine zu ermöglichen, waren ein paar Eingriffe, minimale Bauarbeiten und einige Maßnahmen an den Leitungen erforderlich, um den neuen Kompressor anzuschließen. „Es gab keine Probleme aus Sicht der Installation“, erklärt Edi Casagrande, der Fachtechniker, der mit der Wartung der Anlagen von Alto Trevigiano Servizi betraut wurde, „da ROBOX energy eine kompakte, robuste Maschine ist, die sich auch in einen bereits aktiven Klärprozess einfach integrieren lässt. Der Kompressor wurde mit den beiden anderen bestehenden Robuschi Gebläsen verbunden, die als Ersatzmaschinen gewartet wurden, um die Kontinuität bei der Wartung der neu konzipierten Maschine sicherzustellen.“

Die gesamte Installationsphase führte überdies nicht zu langen Ausfallzeiten. „Für die Anbindung an die Hauptluftzufuhrleitung mussten wir spezielle Unterbrechungen erzeugen, und die eigentliche

Trennung der Lufteinblasung in den Prozess der Kläranlage dauerte nur wenige Stunden. Die elektrischen Anschlüsse waren jedoch bereits vorhanden, da ROBOX energy mit einer Bordelektronik ausgerüstet ist. Somit musste nur eine elektrische Stromleitung angeschlossen und das Signalkabel verbunden werden, um die Steuerung des Kompressors auf Grundlage der Prozessparameter der Anlage zu bestimmen.“

Eine Software nach Maß

Anschließend hat Alto Trevigiano Servizi in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Robuschi die Software des Kompressors implementiert, um die Maschine über eine Fernbedienung mit einem automatischen Kontrollsystem mit intermittierender Belüftung zu steuern, die in Verbindung mit dem auf ROBOX energy installierten Smart Process Control funktioniert und sie im Fall von technischen Problemen an der Fernbedienung autonom zu machen, wodurch teure Abschaltungen vermieden werden.

„Die Betriebsarten wurden in zwei Sequenzen unterteilt: Master und Slave“, erklärt Casagrande. „Im Master-Modus ist die Maschine autonom und eigenständig. Sie wird nur durch ein Signal mit 4-20 mA direkt an einem Analogeingang und eine Sauerstoffsonde in der Biomasse der Kläranlage gesteuert, welche die für den Prozess erforderliche Sauerstoffmenge erfasst und in der Folge die Bereitstellung der Kubikmeter an Luft regelt. Im Slave-Modus wird der Kompressor hingegen durch das Remote-System betrieben, das ihm Start- und Stopp-Sequenzen liefert und je nach Prozessbedarf der Anlage intermittierende Belüftungsphasen erzeugt. Diese Arbeitsfolge gewährleistet eine Energieeinsparung und eine deutliche Reduktion von Stickstoffkomponenten im biologischen Prozess. Jedoch ist es möglich, im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung der externen automatischen Steuerung den Betriebsmodus zu ändern, sodass ein Bediener vor Ort direkt am Bedienfeld des Gebläses eingreifen kann.“

Die Vorteile von ROBOX energy

In beiden Betriebsarten ist der Aspekt, den das Unternehmen sofort erkannt hat, die hohe Flexibilität von ROBOX energy. Dank der Permanentmagnet-Technologie kann die Anlage nun mit einem maximalen Potential von etwa 1.600 m3/h und einer Mindestgeschwindigkeit von einigen hundert Kubikmetern, mit einer höheren Elastizität gegenüber dem vorherigen Betriebsbereich zwischen 1.600 und 880 m3/h arbeiten. „Wir haben die untere Grenze des Kompressors auf ca. 500 m3/h eingestellt“, so Ing. Renzi, „da es auf Grundlage von vor Ort durchgeführten Messungen dieser Bereich ist, der eine ausreichende Mindestdurchmischung des oxidativen Segments gewährleisten kann. Tatsächlich könnte die Permanentmagneten-Technologie die Maschine dazu bringen, mit noch geringeren Strömungsgeschwindigkeiten zu arbeiten.“

Neben der Flexibilität war die Möglichkeit, den neuen Kompressor von Robuschi einfach mit einem Plug & Play-Modus zu installieren, ein weiterer wichtiger Aspekt für Alto Trevigiano Servizi. Es ist eine komplette Maschine mit einer integrierten elektrischen Schalttafel im hinteren Teil der Maschine und einem einfach zu bedienenden Bedienfeld an der Vorderseite; „Wir suchen häufig technologisch fortschrittliche, aber einfache Lösungen“ so der Ingenieur, „sodass unsere Bediener eine intuitive grafische Schnittstelle zur Verfügung haben und sofort erkennen, welche Parameter bearbeitet werden müssen.“

Garantierte Einsparungen

Der Kompressor ROBOX energy ist mittlerweile sechs Monate in Betrieb. Während der Startphase unmittelbar nach der Installation wurden die Hauptparameter überwacht, um den entsprechenden Durchflussbereich und die Änderungsgeschwindigkeit der Maschine zu definieren. In diesen ersten Monaten des Betriebes gab es keine Probleme mechanischer oder elektrischer Natur. Um die Vorteile im Hinblick auf die Energieeinsparung durch den Einbau von ROBOX energy zu testen, wurden zwei Arten von Analysen durchgeführt, erklärt Ing. Renzi. Vor und nach der Installation wurde der globale Transferkoeffizient des gelösten Sauerstoffs des Luftdiffusionssystems bewertet. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche tägliche Energieverbrauch (in kWh) des neuen Kompressors im Vergleich zu den Vorgängermodellen zwischen 15 und 20% niedriger ist – ein hervorragendes Ergebnis für eine kleine Anlage mit einem Betriebsdruck von 390 mbar.

Eine zufriedenstellende Entscheidung

„Wir sind mit dieser Maschine zufrieden“, sagt Ing. Renzi. „Neben der einfachen Installation und Steuerung garantiert ROBOX energy Stabilität, ein Aspekt, der sich auf den Prozess auswirkt; Flexibilität, die eine Anwendung in mittleren oder kleinen Systemen, wie dem unsrigen, aber auch in leistungsfähigeren Anlagen ermöglicht; eine perfekte Kombination mit den Zyklen mit intermittierender Belüftung, und schließlich entspricht sie den Bedürfnissen einer saisonalen Anlage mit großen täglichen Schwankungen wie jener von Valdobbiadene.“

Der Ingenieur schließt mögliche zukünftige Kooperationen mit Robuschi nicht aus, um ROBOX energy in weiteren Entwicklungsprojekten von ATS einzusetzen. Er betonte, dass die Innovationsfreudigkeit von Alto Trevigiano Servizi die Bereitschaft vorsieht, mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu kooperieren, die fortschrittliche Technologien für einen umweltbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bei der Steuerung und Planung von Kläranlagen entwickeln möchten.

https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/robox-energy-the-ideal-answer-to-wastewater-treatment-variables

(nach oben)

Gardner Denver: Niederdruck-Schraubenkompressoren wurden bei der Charles Brand Kläranlage installiert

Gardner Denver Vertriebshändler Team Air Power lieferte eine maßgeschneiderte Druckluftlösung, die zusammen mit anderen Maßnahmen zur Optimierung der Anlagenprozesse über einen Zeitraum von 12 Monaten den Energieverbrauch um 539,844 kW/h senkte.

Die Herausforderung

Die Kläranlage des Unternehmens in Belfast benötigt Gebläse zum Belüften der SBR-Becken der Anlage und zur Abwasserreinigung. Durch die Sauerstoffzufuhr in den Belebtschlamm im Reaktor mittels Belüftung helfen die Gebläse, organische Verbindungen im Abwasser aufzuspalten.

Bisher setzte Charles Brand fünf überdimensionierte 132 kW Gebläse für diesen Belüftungsprozess ein. Diese Aggregate waren 16 Jahre alt und erforderten erhöhte Wartung, um sie in gutem Betriebszustand zu halten. Die Kompressoren des Unternehmens erlitten innerhalb von drei Monaten drei Betriebsausfälle mit Reparaturkosten in Höhe von jeweils £6.000. Mit eskalierenden Kosten konfrontiert stellte Charles Brand fest, dass durch Modernisierung ihres Belüftungssystems durch die Nutzung fortschrittlicher Gebläsetechnologie Einsparungen erzielt werden könnten.

Die Lösung

Die revolutionäre Lösung – die erste ihrer Art in Großbritannien – beinhaltete den Ersatz von drei der 132 kW Aggregate durch 75 kW Robuschi WS 85 Robox Energy Schraubenkompressoren, mit einer Amortisationsdauer von drei Jahren.

Der Robuschi Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor kombiniert einen Schraubenkompressor mit einem Permanentmagnetmotor, wodurch ein Druck bis zu 1000 mbar(g) und eine Durchflussmenge von bis zu 2.600m3/h ermöglicht werden. Sein interner Kompressor, kombiniert mit einem effizienten Permanentmagnetmotor, ist direkt auf der Antriebswelle montiert, um Leistungsverluste durch Riemenübertragung zu vermeiden.

Charles Brand ist auch in der Lage, den Betrieb des gesamten Aggregats über eine intelligente HMI-Steuertafel zu überwachen. Mittels einer Fernverbindung, kann die Leistung jerderzeit und von überall überwacht, und vorbeugend Wartungen geplant werden.

Der Niederdruck-Schraubenkompressor benötig 30 Prozent weniger Platz als vergleichbare Aggregate und wird komplett mit integriertem Frequenzumrichter (VFD) geliefert. Die Aggregate waren durch die einfache “Plug-and-play“-Installation sofort betriebsbereit.

Der Betreiber musste nur die Leitungen, die Stromversorgung und die Steuertafel an das System anschließen.

Das Ergebnis

Diese Vorteile bedeuten, dass der Robox Energy Niederdruck-Schraubenkompressor Kosteneinsparungen von etwa 20 Prozent erreichen kann, was ihn zu einem idealen Aggregat für den energieintensiven Kläranlagensektor macht.

https://www.gardnerdenver.com/de-de/robuschi/about-us/case-studies/award-winning-screw-blowers-installed-at-charles-brand-wastewater-facility

(nach oben)

Gardnerdenve: ROBOX energy – Effizienz in Abwasserkläranlagen

Extreme Effizienz und Flexibilität für die kommunale Abwasserkläranlage von Dimaro im Territorium der Autonomen Provinz Trient. Robuschi hat dort den neuen Robox energy WS 65 getestet. Eine Technologie, die alle Erwartungen übertroffen hat.