Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 (EURO 2024) in Deutschland führt der Verein „a tip: tap“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMUV) eine „Trinkbrunnen-Kampagne“ durch. Der VKU unterstützt die Kampagne gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund sowie anderen Partnern. Kommunale Wasserversorger können sich ab Januar 2024 um einen von 51 öffentlichen Trinkbrunnen bewerben. Die ausgewählten Bewerber erhalten 15.000 Euro für Kauf, Bau, Wartung und mindestens fünfjährigem Betrieb eines Trinkbrunnens an einem öffentlich zugänglich viel frequentierten Ort.

Sofern Sie Interesse an der Kampagne haben, können Sie bereits jetzt unverbindlich Ihr Interesse bekunden und werden zum Start der Trinkbrunnen-Kampagne informiert. Dafür senden Sie eine E-Mail an euro-trinkbrunnen@atiptap.org. Weitere Informationen, auch zu den Bewerbungsmodalitäten, entnehmen Sie dem hier hinterlegten Ankündigungstext oder der Website des Vereins a tip: tap unter www.euro-trinkbrunnen.de.

Das Projekt „EURO 2024 NACHHALTIG: EIN SPIEL – EIN TRINKBRUNNEN“ wird vom BMUV aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

https://www.vku.de/themen/umwelt/artikel/trinkbrunnen-kampagne-zur-euro-2024-bewerbungsphase-fuer-kommunale-wasserversorger-startet-im-januar-2024/

Trinkbrunnen-Kampagne zur EURO 2024: Bewerbungsphase für kommunale Wasserversorger startet im Januar 2024

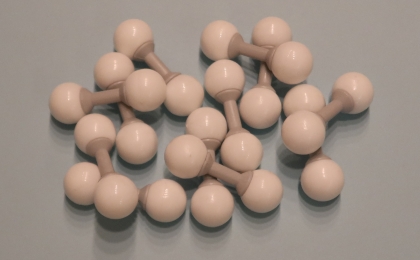

Neue Kläranlage für Universität der Bundeswehr München

Das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität der Bundeswehr München hat eine neue Versuchskläranlage in Betrieb genommen. Die Anlage ermöglicht Untersuchungen im Technikumsmaßstab. Dies ermöglicht es, Grenzen im Betrieb bis hin zum Betriebsversagen zu untersuchen, was im großtechnischen Maßstab nicht möglich ist, da dies mit direkten Auswirkungen auf den Gesundheits-, Gewässer- und Ressourcenschutz verbunden wäre. Die Versuchsanlage arbeitet nach dem Belebungsverfahren. Durch den modularen Aufbau der Anlage ist zudem eine maßgeschneiderte Anpassung an individuelle Betriebsanforderungen möglich. Ein zentraler Aspekt der Anlage ist die kontinuierliche Datenerfassung durch Online-Sensoren. Mittels Filtration wird eine zuverlässige Partikelentfernung sichergestellt. Sand und Aktivkohle werden hier als effektive Filtermedien eingesetzt, Druck und Wasserqualität werden in Echtzeit überwacht. Die Einrichtung einer zweistraßigen Versuchsanlage ermöglicht präzise Vergleiche und Bewertungen der Ergebnisse. Daten aus diesen Versuchen bilden die Grundlage für die Simulation zukünftiger Störfallszenarien in digitalen Modellen.

https://www.gfa-news.de/webcode.html?wc=20231010_001

Wasseraufbereitung in Zeiten des Klimawandels – mehr Physik beim Umweltschutz

Frischwasser gehört zu den wertvollsten Ressourcen auf unserer Erde. Nur etwa drei Prozent des weltweit verfügbaren Wassers ist Süßwasser. Immer extremer werdende Wetterverhältnisse wie Hitze und Dürren zeigen, dass es ein kostbares Gut ist. Gleichzeitig steigt der Bedarf für Frischwasser seitens der Wirtschaft und der Industrie. Denn für die Herstellung von Lebensmitteln wird enorm viel Wasser benötigt, das dann als Ab- bzw. Prozesswasser aufwändig – meist chemisch und kostspielig – gereinigt werden muss.

Forscherinnen und Forscher im Projekt PHYSICS & ECOLOGY unter der Leitung von Dr. Marcel Schneider vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) in Greifswald haben nun sehr gute Ergebnisse erzielt: Physikalische Methoden wie Plasma sind in Bezug auf die Dekontamination von Ab- bzw. Prozesswasser konkurrenzfähig zu etablierten Methoden wie Ozonung, UV-Behandlung oder Aktivkohle. Die Konkurrenzfähigkeit bezieht sich sowohl auf ihre Behandlungseffektivität gegenüber Keimen und Pestiziden, als auch auf ihre Kosteneffizienz. Dr. Marcel Schneider erklärt hierzu: „Die Ergebnisse bestärken uns in unserer Annahme, dass innovative physikalische Verfahren wie zum Beispiel Plasma zur Dekontamination von Wasser eine Alternative zu herkömmlichen Methoden sein können. Wir sind damit dem Ziel, Wasser von Agrarchemikalien zu reinigen, aufzubereiten und wieder zurückzuführen, einen großen Schritt nähergekommen.“

Im Rahmen des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Bündnisses PHYSICS FOR FOOD, das die Hochschule Neubrandenburg mit dem INP und Wirtschaftspartnern in insgesamt sieben Leitprojekten auf den Weg gebracht hat, wird an physikalischen Alternativen in der Land- und Ernährungswirtschaft geforscht. Das Ziel: In der Landwirtschaft und bei agrartechnischen Produktionsprozessen soll weniger Chemie gebraucht bzw. die Umwelt dadurch weniger belastet werden. Es geht um mehr Physik beim Klima- und Umweltschutz.

Seit Dezember 2021 ist das Projekt aus dem Labor in die Quasi-Wirklichkeit verlegt worden. Der Projektpartner Harbauer GmbH aus Berlin hat einen Demonstrator konstruiert, in dem sich 1:1 die Prozesse nachbilden lassen, die nötig sind, um durch verschiedene physikalische Verfahren aus Abwasser wieder Frischwasser zu machen.

Im Demonstrator wird mit acht Technologien gearbeitet. Dabei sind Spaltrohr, Kiesfilter, Ultrafiltration, UV-Behandlung, Ozon und Aktivkohlefilter die bereits für eine Wasseraufbereitung etablierten Technologien, während es den Einsatz von Plasma und zusätzlich Ultraschall – als insgesamt zwei vielversprechende Verfahren – noch weiter zu optimieren gilt. Mit diesen Methoden sollen neue Wege beschritten werden. Es gibt aktuell im Übrigen kaum Anlagen in der Größenordnung des Demonstrators, bei denen diese innovativen Technologien mit den etablierten Verfahren verglichen aber auch kombiniert werden können, und die bei einem hohen Durchsatz die Behandlung unter realistischen Bedingungen ermöglichen.

Seit kurzem steht dieser Demonstrator in Stralsund. Die Braumanufaktur Störtebeker GmbH hat hierfür einen Teil ihres Brauereigeländes und ihr Prozesswasser zur Verfügung gestellt. Dort sollen insgesamt ein Kubikmeter Wasser pro Stunde – also so viel wie fünf gefüllte Badewannen – durch den Demonstrator laufen, der in einem 20 Fuß-Schiffscontainer untergebracht ist. Thomas Ott, Betriebsleiter der Störtebeker Braumanufaktur, erklärt hierzu: „Unsere Brauerei zeichnet sich durch innovative Brauspezialitäten mit den besten Rohstoffen aus. Wasser spielt im gesamten Produktionsprozess eine herausragende Rolle. Wir sind sehr daran interessiert, unseren Beitrag für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten und Frischwasser einzusparen, indem es insbesondere durch eine physikalische Aufbereitung wiederverwendet werden kann.“

Die Braumanufaktur in Stralsund ist dabei der zweite Standort des Demonstrators. Die ersten vielversprechenden Ergebnisse konnten auf dem Gelände der rübenverarbeitenden Fabrik in Anklam, der Cosun Beet Company GmbH & Co. KG (CBC Anklam), erzielt werden. Im Demonstrator ist das Prozesswasser behandelt worden, das nach dem Waschen der Zuckerrüben angefallen war. Miriam Woller-Pfeifer, Betriebsingenieurin bei der CBC Anklam, resümiert nach dem Einsatz des Demonstrators: „Unser Ziel ist eine komplette Kreislaufwirtschaft bei der Verarbeitung von Zuckerrüben. Wir wollen sämtliche Bestandteile optimal und nachhaltig nutzen. Die Wasseraufbereitung ist dabei ein zentraler Punkt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die erzielten Ergebnisse stimmen uns dahingehend sehr optimistisch.“

Über PHYSICS FOR FOOD

Die Hochschule Neubrandenburg, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. (INP) und Wirtschaftsunternehmen starteten im Jahr 2018 das Projekt ‚PHYSICS FOR FOOD – EINE REGION DENKT UM!‘. Das Bündnis entwickelt seitdem gemeinsam mit zahlreichen weiteren Partnern neue physikalische Technologien für die Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Dabei kommen Atmosphärendruck-Plasma, gepulste elektrische Felder und UV-Licht zum Einsatz.

Ziel ist es, Agrarrohstoffe zu optimieren und Schadstoffe in der Lebensmittelproduktion zu verringern, chemische Mittel im Saatgut-Schutz zu reduzieren und die Pflanzen gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Initiative ‚WIR! – Wandel durch Innovation in der Region‘ gefördert (Förderkennzeichen 03WIR2810).

WHy: Wasserstoff aus methanolhaltigem Abwasser produzieren

Dipl.-Chem. Iris Kumpmann Abteilung Kommunikation

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

Ob zur Stabilisierung der Stromnetze, als Energieträger, Rohstoff für die Industrie oder Kraftstoff für den Transportsektor – Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Doch wo kommen die großen Wassermengen her, die für die Produktion regional benötigt werden? Durch die kritische Wassersituation in vielen Regionen birgt das Thema jetzt und in Zukunft großes Konfliktpotenzial. Eine alternative Wasserquelle könnte die Methanolproduktion bieten – mit gleich mehreren Vorteilen.

Die grüne Wasserstoffwirtschaft, also Herstellung, Transport und Nutzung von nachhaltig erzeugtem Wasserstoff, ist ein Element der Energiewende – eine entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt. Die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie sieht bis 2030 den Aufbau von 10 GW Elektrolysekapazität vor. Die Fernnetzbetreiber planen die Fertigstellung eines über 11 000 km umfassenden Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032, das die großen Wasserstoff-Einspeiser mit allen großen Verbrauchern verbindet[1]. Vielen Regionen bereiten die Pläne jedoch Ungewissheit und Sorge: Für die Herstellung von Wasserstoff werden erhebliche Mengen an Wasser benötigt. In Zeiten des Klimawandels, mit immer längeren Trockenphasen, wird die Wasserversorgung so zum Konfliktthema. Genau da setzen Forschende des Fraunhofer UMSICHT mit dem Projekt »WHy« (Wastewater to Hydrogen – Methanol) an. Sie untersuchen die nachhaltige Bereitstellung von Wasser für die Wasserstoffherstellung.

Keine Konkurrenz zur Trinkwassergewinnung und Bewässerung

Im Verbundprojekt Carbon2Chem® entwickelt das Fraunhofer UMSICHT gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft ein Verfahren zur Umsetzung von Hüttengasen aus der Stahlproduktion zu Basischemikalien. Eine dieser Chemikalien ist Methanol, das unter Verwendung von CO2 aus Hüttengas und Wasserstoff synthetisiert wird. Dessen weltweit produzierte Menge lag 2018 bei 10 Mio. Tonnen[2]. Bei der Aufbereitung des durch die Synthese gewonnenen Methanols zu einem hochwertigen Produkt bleibt Abwasser mit Methanolresten im Sumpf der Destillation zurück. Dieses Abwasser steht im Fokus der Fraunhofer-Forschenden. Es eignet sich für die Elektrolyse zur Wasserstoffgewinnung und steht dabei nicht in Konkurrenz mit Trinkwassergewinnung und Bewässerung. »Zudem kann der gewonnene Wasserstoff für die Methanolproduktion wiederverwendet werden. Wir schließen auf diese Weise den Kreis«, erklärt Dr.-Ing. Ilka Gehrke, Leiterin der Abteilung Umwelt und Ressourcennutzung am Fraunhofer UMSICHT.

Laborversuche erfolgreich

Anders als bei der klassischen Wasserelektrolyse wird Wasser bei der sogenannten Methanol-assistierten-Wasserelektrolyse (MAWE) nicht allein zu H2 und O2 gespalten, sondern Wasser und Methanol reagieren zu CO2 und H2. Die theoretische Gesamtzellspannung ist dabei deutlich geringer. Ilka Gehrke: »Das heißt, die MAWE verbraucht potenziell weniger Energie als eine klassische Wasserelektrolyse. Sie ist damit wirtschaftlicher.« Die ersten Versuchsreihen im Labormaßstab sind bereits erfolgreich verlaufen. Als nächstes steht die weitere Optimierung der Methanol-assistierten-Wasserelektrolyse und die praktische Umsetzung an.

[1] https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/energiewende-und-nachhaltiges-wirtschaften…

[2] Araya, S. S., Liso, V., Cui, X., Li, N., Zhu, J., & Lennart, S. (2020). A Review of The Methanol Economy: The Fuel Cell Route. Energies, 13(3), 596.

Originalpublikation:

https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/pressemitteilungen/2023/why.h…

Weitere Informationen:

https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/projekte/why.html

WHy: Wasser für die grüne Wasserstoffwirtschaft

Schwerin: Vier große MV-Städte testen ihr Abwasser auf Keime

Schwerin ist dem bundesweiten Projekt „Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lageüberwachung“ beigetreten und damit testen nun vier große Städte in Mecklenburg-Vorpommern ihr Abwasser auf Krankheitskeime. Das teilte die Schweriner Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Im Zulauf der Kläranlage Schwerin-Süd würden regelmäßig Proben genommen und gut gekühlt binnen weniger Stunden ins Labor des Umweltbundesamtes nach Berlin geliefert.

Schwerin ist dem bundesweiten Projekt „Abwasser-Monitoring für die epidemiologische Lageüberwachung“ beigetreten…mehr:

https://www.stern.de/gesellschaft/regional/mecklenburg-vorpommern/kommunen–vier-grosse-mv-staedte-testen-ihr-abwasser-auf-keime-34183188.html?utm_campaign=alle-nachrichten&utm_medium=rss-feed&utm_source=standard

Meldungen zu Energie- und E-Technik

| Meldungen 2012 | Meldungen 2013 | Meldungen 2014 | Meldungen 2015 |

| Meldungen 2016 | Meldungen 2017 | Meldungen 2018 | Meldungen 2019 |

| Meldungen 2020 | Meldungen 2021 | Meldungen 2022 | Meldungen 2023 |

Bringt das die Energiewende voran? Kläranlage soll grünes Methanol produzieren

Kläranlagen dienen traditionell der Abwasserreinigung. Dass sich dort auch grünes Methanol produzieren lässt, soll eine Demonstrationsanlage in Bottrop beweisen. Mehr:

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/synergien-nutzen-klaeranlage-soll-gruenes-methanol-produzieren/

Meldungen zu Hochwasser 2022

KS-Bluebox® sorgt für Sicherheit bei Starkregen

Regenwasserbewirtschaftung made bei Funke

Das Abwasserwerk Frankenberg, Eigenbetrieb der Stadt Frankenberg (Eder), vertraut bei Starkregen auf Regenwasserbewirtschaftung made by Funke. Für das neue Baugebiet „An der Marburger Straße“, auf dem in den nächsten Jahren rund 160 Wohneinheiten sowie ein Familienzentrum entstehen sollen, stellen KS-Bluebox®-Elemente der Funke Kunststoffe GmbH wichtige Bausteine des Entwässerungskonzeptes dar. Damit das Regenwasser aus dem neuen Ortsteil nicht ungedrosselt in die vorhandenen Gewässer oder in die Kanalisation gelangt, wird es kontrolliert dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. Dabei durchläuft das Niederschlagswasser ein Schachtbauwerk, wo Schmutzstoffe zurückgehalten werden, um dann – gepuffert durch die KS-Bluebox®-Elemente – gedrosselt abgegeben zu werden. Darüber hinaus werden auf der Großbaustelle HS®-Kanalrohre in verschiedenen Nennweiten und den Farben blau und braun verlegt. Außerdem sorgen Produkte wie der CONNEX-Anschluss oder das FABEKUN®-Sattelstück für die einwandfreie Einbindung der Hausanschlussleitungen in die Sammler.

Noch ist von dem künftigen Wohngebiet „An der Marburger Straße“ im hessischen Frankenberg nicht viel zu sehen. Bagger, Lkw und umfangreiche Tiefbauarbeiten zeugen jedoch davon, dass in dem Bereich am südlichen Stadtrand oberhalb von Bockental einiges bewegt wird. Es handelt sich um ein Großprojekt, das die Stadt Frankenberg angeschoben hat. Insgesamt sollen hier rund 160 Bauplätze für Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sowie ein Familienzentrum mit Kita- und Krippenplätzen entstehen. Derzeit läuft die Erschließung des ersten Bauabschnitts für rund 35 Wohneinheiten und das Zentrum. Im Auftrag des Abwasserwerks Frankenberg stellt die Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH, Korbach, die komplette unterirdische Infrastruktur über Telefon, Gas, Wasser, Strom, Glasfaser bis hin zu einer Entwässerung im Trennsystem sowie eine Regenrückhaltung her. „Zur Anbindung des neuen Wohngebietes werden die frühere Kreisstraße 117 zu einer Stadtstraße umgebaut sowie zwei Kreisverkehre neu errichtet, darunter auch der erste fünfarmige Kreisverkehr Frankenbergs“, beschreibt Dipl.-Ing. Michael Schulze, Bauleiter, Heinrich Rohde Tief- und Straßenbau GmbH die umfangreichen Baumaßnahmen. „Um auch Fußgängern und Radfahrern genügend Raum zu geben, beträgt die geplante Straßenbreite sechs Meter plus beidseitiger, kombinierter Geh- und Radwege. Insgesamt summiert sich die zu schaffende Straßenfläche somit auf rund 18.500 m2.“ Mehr:

https://tmkom.de/ks-bluebox-sorgt-fuer-sicherheit-bei-starkregen/

Besser vorbereitet sein auf Starkregen und Sturzfluten

Die Universität Trier ist an einem Verbundprojekt beteiligt, das den Einsatz von Notabflusswegen während Wasser-Extremereignissen erforscht.

Starkregen und daraus entstehende Sturzfluten gab es in den letzten Jahren immer häufiger. Sie haben zu großen Schäden an der Infrastruktur und vereinzelt sogar zu Verletzten und Todesopfern geführt. Sogenannte Notabflusswege stellen eine Möglichkeit dar, Wassermengen möglichst schadlos durch Wohngebiete abzuleiten. Mit ihnen befasst sich das Verbundforschungsprojekt „Urban Flood Resilience – Smart Tools“ (FloReST), das nun unter der Förderinitiative „Wasser-Extremereignisse“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gestartet ist.

Neben der Universität Trier sind die Hochschule Trier mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld, die Hochschule Koblenz, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der Softwareentwickler Disy Informationssysteme GmbH sowie die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann & Partner beteiligt. Gemeinsam bündeln sie die nötigen Fachkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.

„Unsere Kanalisation ist auf eine gewisse Wassermenge beschränkt, die sie abtransportieren kann“, erklärt Juniorprofessor Dr. Tobias Schütz von der Universität Trier. Bei Wasser-Extremereignissen wie Starkregen und dadurch entstehenden Sturzfluten würden allerdings so große Wassermengen frei, dass die Kanalisation regelrecht überflutet werde. „Es entstehen Oberflächenabflüsse, die möglichst kontrolliert und ohne große Schäden zu verursachen durch Siedlungen gesteuert werden müssen. Hierfür werden Notabflusswege in die Bebauung hinein geplant“, so Schütz.

In enger Abstimmung mit Pilotkommunen, Fachverbänden und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sollen nachhaltige und lokal angepasste Maßnahmen zur Hochwasser- und Sturzflutvorsorge entwickelt werden. Dabei stellt die kontinuierliche Einbindung einiger bereits von Sturzfluten betroffener Kommunen sicher, dass sich die entwickelten Maßnahmen auch in die Praxis übertragen lassen. Schütz betont allerdings, dass alle beteiligten Gemeinden das Thema Notabflusswege bereits vor der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres im Blick hatten: „Aus fachlicher Sicht war das Thema schon lange relevant, es mangelte an einer Umsetzung in der Praxis. Mit allen beteiligten Akteuren hatten wir schon vor mehr als anderthalb Jahren erstmals Kontakt.“

Während der dreijährigen Projektlaufzeit verfolgen die sechs Verbundpartner eine Reihe von Schwerpunktthemen. Dazu zählt die Neuentwicklung eines robotergestützten Systems, das eine hochaufgelöste 3D-Datenerfassung der innerörtlichen Infrastruktur ermöglicht. Damit wird eine bisher schwer erreichbare Erfassung kleinster Fließhindernisse und Bruchkanten ermöglicht. Technologien mit künstlicher Intelligenz sollen zukünftig Notabflusswege durch Machine-Learning-Verfahren auch ohne die ressourcen-intensive detaillierte Anpassung hydraulischer Modelle für große Einzugsgebiete nachweisbar machen. Zudem soll der Einsatz von Drohnentechnik dazu genutzt werden, belastungsabhängige Notabflusswege experimentell auszuweisen, um die Maßnahmen zur Hochwasser- und Sturzflutvorsorge zielgenau planen und umsetzen zu können.

Des Weiteren ist geplant, eine App zu entwickeln, die die Erfahrungen und Ortskenntnisse der Bürgerinnen und Bürger zu vergangenen Starkregenereignissen erfasst. So soll die Bürgerbeteiligung gefördert und die Betroffenenperspektive mit einbezogen werden. Hinzu kommen Workshops, um Forschungsinteressen und die benötigten Lösungen in den einzelnen Kommunen zu ermitteln. „Was wir im Projekt erforschen, wollen wir möglichst zielgenau an die Bedürfnisse der Kommunen und der darin lebenden Bürgerinnen und Bürger anpassen“, betont Schütz.

Neben der Zusammenarbeit mit fünf Pilot-Kommunen wird das Projekt FloReST durch Mitglieder eines Projektbeirats aus der Praxis (Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz), aus der Landesverwaltung (Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement, Landesamt für Umwelt) sowie dem Gemeinde- und Städtebund (Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz) unterstützt.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Kontakt

JProf. Dr. Tobias Schütz

Hydrologie

Tel. +49 651 201-3071

Mail: tobias.schuetz@uni-trier.de

https://idw-online.de/de/news795526

Hochwasserschutz mit Sensoren und künstlicher Intelligenz

Bei Hochwassergefahr fehlen oft entscheidende Informationen zur Gebietsreaktion: Wieviel Wasser kann der Boden aufnehmen? Wie verhalten sich Flusszuläufe? Ein Frühwarnsystem soll dabei helfen, diese Fragen zu beantworten.

weiterlesen: https://www.process.vogel.de/hochwasserschutz-mit-sensoren-und-kuenstlicher-intelligenz-w-628b44dab8a89/?cmp=nl-254&uuid=3b9cdc634579b4ebff976fbd61412261

Neues Forschungsprojekt: Warnsystem für gefährliche Starkregen und Sturzfluten

Bastian Strauch Hochschul- und Wissenschaftskommunikation

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

• AVOSS verknüpft Wetterdaten mit hydrologisch relevanten Informationen wie aktuelle Bodenfeuchte, Landbedeckung und Geländeneigung

• Bisher sind Vorhersagen von lokalen Sturzfluten oft kaum möglich, weil ihre Entstehung kompliziert ist und die aktuellen hydrologischen Bedingungen nicht berücksichtigt werden

• Prototypische Anwendungen in Pilotregionen sollen Qualität und Belastbarkeit der Vorhersagen zeigen

In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder Sturzfluten mit zum Teil verheerenden Auswirkungen. Ausgelöst wurden sie durch lokalen Starkregen. Eine Warnung vor solchen Ereignissen ist bisher oft nicht möglich, weil ihre Entstehung kompliziert ist und sie meist schnell und räumlich stark begrenzt auftreten. Ein neues Forschungsprojekt soll diese Lücke im Warnsystem schließen. Es wird koordiniert von Prof. Dr. Markus Weiler, Hydrologe an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert das Vorhaben, das über drei Jahre läuft.

Skalen von ganz Deutschland bis Gemeindeebene

Das neue Forschungsprojekt heißt AVOSS (Auswirkungsbasierte Vorhersage von Starkregen und Sturzfluten auf verschiedenen Skalen: Potentiale, Unsicherheiten und Grenzen). Es soll prototypisch Warnungen auf unterschiedlichen räumlichen Skalen von ganz Deutschland über einzelnen Bundesländern bis auf Gemeindeebene ermöglichen.

„Bestehende Warnwerkzeuge für Starkregen und deren Folgen beziehen sich nur auf die Vorhersage von Niederschlag und lassen die aktuellen hydrologischen Verhältnisse unbeachtet“, erklärt Weiler. Dabei seien gerade hydrologische Eigenschaften wie etwa die aktuelle Bodenfeuchte und Landbedeckung sowie das Gefälle oder die Bodenbeschaffenheit letztlich dafür entscheidend, ob ein Starkregenereignis auch eine Sturzflut auslöst: „Eine belastbare Sturzflutwarnung muss daher neben den meteorologischen Faktoren auch die hydrologischen berücksichtigen“, sagt der Freiburger Forscher.

Gefährdung quasi in Echtzeit abbilden

Meteorologische, hydrologische und hydraulische Informationen sollen in dem Projekt verknüpft und zu einem Warnsystem zusammengeführt werden, das quasi in Echtzeit die aktuelle Sturzflutgefährdung abbilden kann. Dazu arbeiten im interdisziplinären AVOSS-Projekt mehrere Universitäten und Forschungseinrichtungen aus ganz Deutschland mit Meteorolog*innen und Ingenieurbüros zusammen. Zusätzlich sind Akteur*innen aus der Praxis wie Landesbehörden und Gemeinden eingebunden.

So soll die Praxistauglichkeit der zu entwickelnden Warnwerkzeuge gewährleistet werden. Außerdem sind prototypische Anwendungen für Pilotregionen geplant, um die Qualität und Belastbarkeit der Sturzflutwarnungen zu bewerten.

Weitere Informationen zu AVOSS auf der Projekthomepage: www.avoss.uni-freiburg.de

Faktenübersicht:

• Das Forschungsprojekt AVOSS wird an der Universität Freiburg koordiniert. Außerdem beteiligt sind die Leibniz Universität Hannover, das GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam, die Forschungszentrum Jülich GmbH, die AtmoScience GmbH aus Gießen (Tochtergesellschaft der Kachelmann AG), die BIT Ingenieure AG aus Freiburg und die HYDRON GmbH aus Karlsruhe.

• Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme „WaX – Wasser-Extremereignisse“ mit rund 2,6 Millionen Euro für den Zeitraum von drei Jahren.

• Projektkoordinator Prof. Dr. Markus Weiler ist Professor für Hydrologie an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Identifikation und Modellierung der dominanten Abflussbildungsprozesse unter verschiedenen meteorologischen und hydrologischen Gegebenheiten, speziell auch hinsichtlich des Auftretens von Starkregenereignissen und der daraus resultierenden Überflutungsgefahren.

Bastian Strauch Hochschul- und Wissenschaftskommunikation

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Markus Weiler

Professur für Hydrologie

Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: 0761/203-3530 oder 3535

E-Mail: markus.weiler@hydrology.uni-freiburg.de

avoss@hydrology.uni-freiburg.de

Überflutungsvorsorge klimafest machen – DWA legt Positionspapier „Hochwasser und Starkregen“ vor

Starkregenvorsorge verbindlich in Bauleitplanung integrieren, Zonung nach Gefährdung in Überschwemmungsgebieten, Starkregenvorsorge und Hochwasservorsorge gesamtheitlich denken, diese Forderungen stellt die DWA in ihrem aktuellen Positionspapier „Hochwasser und Starkregen“. „Politik und Wasserwirtschaft müssen die notwendigen Maßnahmen schnell und umfassend umsetzen. Ein vollständiger Schutz vor Überflutungen kann nie, insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels, gewährleistet werden. Weitreichende Vorsorgemaßnahmen sind aber möglich und notwendig, um die Risiken niedrig zu halten.

Zudem muss das Katastrophenmanagement so verbessert werden, dass der Verlust von Menschenleben sicher verhindert werden kann,“ betonte DWA-Präsident Uli Paetzel anlässlich des Jahrestages der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli. „Eine solche Katastrophe darf sich nicht wiederholen.“

Download des DWA-Positionspapiers: http://dwa.de/positionen

Themenseite Hochwasser der Helmholtz-Klima-Initiative

Die Helmholtz-Klima-Initiative hat anlässlich des bevorstehenden Jahrestagescder Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Themenseite mit wissenschaftlichencHintergründen und Einordnungen auscWissenschaft und Praxis veröffentlicht.

Auf der Helmholtz-Sonderseite „Ein Jahr nach der Flut“ beantworten führende Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen die wichtigsten Fragen zu den Lehren aus der Hochwasserkatastrophe in zitierfähigen Statements. Außerdem gibt es einen Überblick über aktuelle Forschungen zu dem Thema sowie Bildmaterial.

https://www.helmholtz-klima.de/aktuelles/ein-jahr-nach-der-flut

Nach der Flut ist vor der Flut – Universität Potsdam am BMBF-Projekt zu Wasser-Extremereignissen beteiligt

Extremereignisse wie Dürre, Starkregen und Sturzfluten haben in Deutschland in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Um das Risikomanagement bei extremen Niederschlägen, großflächigen Überschwemmungen oder langanhaltenden Dürreperioden zu verbessern, fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit der Maßnahme „WaX – Wasser-Extremereignisse“ zwölf neue Forschungsverbünde. Das Institut für Umweltwissenschaften und Geographie der Universität Potsdam ist mit dem Verbundvorhaben „Inno_MAUS“ sowie mit dem Vernetzungsvorhaben „Aqua-X-Net“ dabei. Die WaX-Auftaktveranstaltung findet heute und morgen in Bonn statt.

Ziel der neuen Fördermaßnahme ist es, die gravierenden Folgen von Dürreperioden, Starkregen- und Hochwasserereignissen durch verbesserte Managementstrategien und Anpassungsmaßnahmen abzuwenden. Insgesamt zwölf Forschungsvorhaben mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis sowie ein Vernetzungs- und Transfervorhaben werden praxisnahe und fachübergreifende Ansätze erarbeiten, die die Auswirkungen von Wasserextremen auf die Gesellschaft und den natürlichen Lebensraum begrenzen und gleichzeitig neue Perspektiven für die Wasserwirtschaft eröffnen. Die Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf digitalen Instrumenten für Monitoring, Analyse, Vorhersage und Kommunikation, dem Risikomanagement hydrologischer Extreme und auf urbanen extremen Wasserereignissen.

Im Forschungsverbund „Innovative Instrumente zum MAnagement des Urbanen Starkregenrisikos (Inno_MAUS)“, das in der Arbeitsgruppe Hydrologie und Klimatologie an der Uni Potsdam angesiedelt ist, sollen digitale Instrumente zum Umgang mit Starkregenrisiken in Städten weiterentwickelt und den Kommunen bereitgestellt werden. Um Starkregenereignisse mit geringer Ausdehnung besser vorhersagen zu können, wird dabei das Potenzial von tiefen neuronalen Netzen und hochauflösenden Radarbildern erforscht.

„Die Menge des Oberflächenabflusses ist davon abhängig, wie schnell wie viel Regenwasser versickern kann. Deshalb spielt die Möglichkeit, Wasser in der Stadt auf entsiegelten Flächen zurückzuhalten, eine wichtige Rolle“, sagt der Projektleiter Prof. Dr. Axel Bronstert. Das bei Starkregenereignissen oberflächlich abfließende Wasser wird zum einen mit hydrologischen Modellen simuliert. Zum anderen kommt innovatives Machine Learning zum Einsatz, um die Simulationen um ein Vielfaches zu beschleunigen und damit Gefährdungssituationen schneller einschätzen zu können. „Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Abschätzung der Schäden an Gebäuden und Infrastruktur durch urbane Flutereignisse“, erläutert Axel Bronstert. „Um solche Schäden zu vermeiden, ist eine enge Zusammenarbeit vieler Akteure wichtig, wie beispielsweise der Wasserwirtschaft, der Rettungsdienste und der Stadt- und Raumplaner.“

Die aus hydrologischer Sicht sehr verschiedenen Städte Berlin und Würzburg sind die Forschungspartner des Projekts, in dem die Universität Potsdam mit der Technischen Universität München und den Geoingenieurfirmen Orbica UG (Berlin) und KISTERS-AG (Aachen) zusammenarbeitet.

Begleitet werden die Verbundprojekte vom Vernetzungs- und Transfervorhaben „Aqua-X-Net“, das vom Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) in Bonn zusammen mit der Arbeitsgruppe Geographie und Naturrisikenforschung von Prof. Dr. Annegret Thieken an der Universität Potsdam durchgeführt wird. Das Vorhaben ermöglicht durch Veranstaltungs- und Kommunikationsformate eine intensive Vernetzung und den Austausch der zwölf Forschungsvorhaben, stellt Synergien her und übernimmt eine öffentlichkeitswirksame Kommunikation der Ergebnisse. „Damit die Forschungsergebnisse in Wirtschaft, Fachverwaltung und Politik, aber auch in der breiten Öffentlichkeit ankommen, werden im Vernetzungs- und Transferprojekt Handlungsempfehlungen für Anwenderinnen, Anwender und kommunale Verbände sowie leicht verständliche Informationsmaterialien entwickelt“, betont Annegret Thieken. „Damit soll ein nachhaltiger und zielgruppengerechter Praxistransfer erreicht werden.“

Am 2. und 3. Mai 2022 kommen die Verbundvorhaben der Fördermaßnahme WaX zur Auftaktveranstaltung in Bonn erstmals zusammen. Während dieses zweitägigen Kick-Offs werden sich die Akteure der zwölf Vorhaben und ihre beteiligten Partner vorstellen, kennenlernen und austauschen.

Das BMBF fördert die Maßnahme „Wasser-Extremereignisse (WaX)“ im Rahmen des Bundesprogramms „Wasser: N – Forschung und Innovation für Nachhaltigkeit“. Wasser: N ist Teil der BMBF-Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)“. Die Forschungsvorhaben laufen bis Anfang 2025.

Link zur Fördermaßnahme: https://www.bmbf-wax.de/

https://idw-online.de/de/news792847

UBA: Fragen und Antworten zum Thema Hochwasser

In vielen Regionen Deutschlands haben starke Regenfälle zu Hochwasser und großen Zerstörungen geführt. Was ist nach dem Rückgang des Wassers zu beachten? Wer hilft bei Problemen nach dem Hochwasser? Was ist beim Trinkwasser zu beachten? Und was tun gegen Schimmel? Antworten auf diese und weitere Fragen in unseren FAQ.

Warum kommt es zu Hochwasser?

Hochwasser haben natürliche Ursachen, wie langanhaltende Niederschläge, Starkregenereignisse oder die Schneeschmelze. Dennoch nehmen wir Menschen mit der Gestaltung unserer Umgebung Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von Hochwasserereignissen. Der Mensch hat auf vielfältige Weise in das Abflussgeschehen eingegriffen und das heutige Erscheinungsbild von Flüssen und Bächen sowie der gesamten Landschaft massiv geprägt. Diese Maßnahmen hatten das Ziel, nah am Fluss Standorte für Wirtschaftsansiedlungen und Wohnorte zu schaffen, die Schifffahrt zu erleichtern oder Siedlungen vor Hochwasser zu schützen. Häufig konnten so auch höhere Erträge in der Landwirtschaft durch Entwässerung, Dränagen und Intensivierung erreicht werden. Dies führte über langjährige Prozesse zum Verlust der natürlichen Überschwemmungsgebiete und des Wasserrückhaltes in der Landschaft. Der jahreszeitliche Rhythmus des Abflussverhaltens der Gewässer wurde gestört. Hochwasser fließen heute schneller und mit erheblich steilerer Welle ab, da die Flüsse nur wenig verzweigt und stark begradigt sind. Hochwasser transportieren heute ein größeres Wasservolumen pro Zeiteinheit.

Parallel zu diesen Entwicklungen steigen die Werte, z.B. die Anzahl von Wohngebäuden, Industrie und Kulturstätten, in ehemaligen Auen und auf Überschwemmungsflächen an. Trifft ein Hochwasser auf eine Siedlung oder ein Industriegebiet, können sehr hohe Schäden entstehen.

Die Erfahrung des Jahrhunderthochwassers im Einzugsgebiet der Elbe und Donau im Sommer 2002 führten zur stärkeren Verankerung des Hochwasserschutzes im Wasserhaushaltsgesetz (2005), zur Entwicklung einer europäischen Richtlinie zum besseren Umgang mit den Hochwasserrisiken (2007) sowie zur erneuten Anpassung des Wasserhaushaltsgesetzes (2010), um die europäischen Vorgaben zum Hochwasserrisikomanagement umzusetzen.

Was tun im Ernstfall?

Aktuelle Informationen zu Niederschlägen, Starkregenereignissen und Warnungen erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Informationen über aktuelle Hochwasserereignisse erhalten Sie beim länderübergreifenden Hochwasserportal.

Bitte beachten Sie unsere 10 Tipps für das richtige Verhalten bei Hochwassergefahr.

Übergreifende Informationen zum Thema Hochwasser und zur internationalen Abstimmung an den großen Flüssen finden sich bei den Internationalen Kommissionen:

IKSR – Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

IKSE – Internationale Kommission zum Schutz der Elbe

IKSD – Internationale Kommission zum Schutz der Donau

IKSO – Internationale Kommission zum Schutz der Oder

IKSMS – Internationale Kommission zum Schutz der Mosel

Was sollte nach Rückgang des Hochwassers beachtet werden?

Nach Ablauf des Wassers sollte die Versicherung informiert und der Schaden fotografisch dokumentiert werden.

Zur Sicherheit ist zu prüfen, ob die Gefahr eines Stromschlages besteht und möglicherweise Chemikalien oder Heizöl ausgelaufen sind. Lebensmittel, die Kontakt mit dem Hochwasser hatten, sollten entsorgt werden.

Nach Entfernung des Schlamms aus den betroffenen Gebäuden sollte so schnell wie möglich mit der Trocknung des Gebäudes begonnen werden.

Das Umweltbundesamt empfiehlt, wenn möglich eine technische Trocknung durchzuführen. Nicht betroffene Räume oder Wohngeschosse müssen während der Trocknung abgeschottet werden (zum Beispiel Keller gegen Obergeschosse abdichten) um eine Verwirbelung von Stäuben, Fasern, chemischen oder mikrobiologischen Stoffen zu vermeiden.

Wird der Boden durch das Hochwasser verunreinigt?

Die Sedimente vieler Flüsse sind immer noch mit Schadstoffen zum Teil hoch belastet. Sie werden bei Überschwemmungen mit dem Flusswasser teilweise wieder freigesetzt und lagern sich in den Überschwemmungsgebieten bevorzugt in strömungsberuhigten Bereichen ab. Der Oberboden von überspülten und mit Schadstoffen kontaminierten Gartenflächen sollte nach Ablauf des Wassers auf jeden Fall untersucht werden, wenn zukünftig darauf Gemüse angebaut werden soll. Das örtlich zuständige Umweltamt kann Auskunft darüber geben, ob es sinnvoll ist, eine Bodenschicht abzutragen – und wenn ja, bis zu welcher Tiefe – und zu entsorgen.

Das Land Thüringen hat 2013 ein Merkblatt mit Hinweisen zum sachgerechten Umgang mit den von Hochwasser betroffenen landwirtschaftlichen Nutzflächen herausgegeben.

Auch von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gibt es „Hinweise zu Hochwasserschäden auf landwirtschaftlich genutzten Flächen“.

Was muss ich beim Trinkwasser nach einem Hochwasser beachten?

Wenn über das örtliche Gesundheitsamt keine Abkochempfehlung oder eine Verwendungseinschränkung angeordnet wird (bei Beeinträchtigung der Wassergewinnungs- bzw. Aufbereitungsanlagen durch das Hochwasser möglich), kann das Trinkwasser bedenkenlos weiter verwendet werden.

Bei Einstellung der Trinkwasserversorgung (zum Beispiel in Passau) erfolgt die Versorgung der Bevölkerung über Wasserwagen oder Mineralwassergebinde.

Im Falle des „Überlaufens“ von Einzelwasser-Versorgungen (sog. Hausbrunnen) sollte das Wasser abgekocht werden, bis der Betrieb des Brunnens wieder bestimmungsgemäß verläuft und die Wasserproben nach Trinkwasserverordnung in Ordnung sind.

Alle wichtigen Informationen zur Qualität von Brunnenwasser

Hinweis: Oft wird beobachtet, dass in Hochwasserzeiten das Trinkwasser verstärkt nach Chlor riecht. Dies ist eine Folge des vorsorglichen Handelns der Wasserversorger, die Chlor zur Desinfektion des Trinkwassers einsetzen, um Verkeimungen des Trinkwassers vorzubeugen. Die zugesetzte Menge an Chlor ist nicht gesundheitsschädlich.

Können Colibakterien und Düngemittel aus Feldern bei Hochwasser ins Trinkwasser gelangen?

Wenn die Trinkwassergewinnung und -aufbereitung regelgerecht erfolgen bzw. der möglicherweise schlechteren Rohwasserqualität durch die Wasserversorger angepasst werden, ist es nicht möglich, dass Colibakterien und Düngemittel ins Trinkwasser gelangen.

Das Trinkwasser wird zudem über die Anforderungen der Trinkwasserverordnung ständig mikrobiologisch und chemisch überwacht. Werden Verunreinigungen nachgewiesen, unternimmt das örtliche Wasserwerk Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen, zum Beispiel eine Allgemeine Warnung verbunden mit Verhaltenstipps zum Umgang mit dem Trinkwasser.

Weitere Hinweise finden Sie in dieser Broschüre.

Darf ich Obst und Gemüse essen, welches mit dem Hochwasser in Kontakt gekommen ist?

Da im Hochwasser mit Keimbelastungen zu rechnen ist (eventuell durch Überlaufen von Kläranlagen), sollten Obst und Gemüse zumindest gründlich mit Trinkwasser gewaschen werden. Sicherer ist es, wenn Obst und Gemüse vor dem Verzehr gekocht werden.

Was sollte ich beim Reinigen nach einem Hochwasser beachten?

Beim Säubern der Gegenstände sind Maßnahmen zum Schutz der eigenen Gesundheit zu beachten:

Schutzhandschuhe aus Kunststoff tragen (in Baumärkten erhältlich).

Arbeitskleidung nach Benutzung gründlich waschen oder Einwegschutzanzug verwenden und entsorgen.

Sind Gegenstände bereits von Schimmel befallen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten:

Schimmelpilzsporen nicht in andere Räume verbreiten, Vorsicht beim Transport verschimmelter Materialien, angrenzende Räume geschlossen halten.

Schimmelpilzsporen nicht einatmen

Atemschutz tragen (in Baumärkten erhältlich) und nach Gebrauch entsorgen. Schimmelpilzsporen nicht in die Augen gelangen lassen – spezielle Staub-Schutzbrille tragen (in Baumärkten erhältlich).

Grundsätzlich sollten mit Schimmelpilzen befallene Materialien vor der Trocknung ausgebaut werden. Damit eine zügige Entfeuchtung erfolgen kann sollten Oberbeläge, Vorbaukonstruktionen oder Verkleidungen zuvor entfernt werden, da die Nässe durch die Überflutung tief in die massive Bausubstanz eindringen konnte (Mauerwerk, Böden, Decken).

Sollte nach einem Hochwasser desinfiziert werden?

Das Umweltbundesamt rät von einer Behandlung durchnässter Räume mit Desinfektionsmitteln ab, da das Hochwasser nicht nur Fäkalien, sondern eine Vielzahl chemischer Stoffe enthalten kann, die gegebenenfalls mit Desinfektionsmitteln reagieren. Wichtiger ist jedoch, dass bei durchnässten Materialien die Desinfektion nicht wirksam ist, da nicht alle Mikroorganismen erreicht werden. Zudem gehen auch von toten Schimmelpilzsporen gesundheitliche Gefahren aus. Deshalb sollten alle mit Schimmel befallenen Materialien (zum Beispiel Holz, Tapeten, Putz) aus den durchfeuchteten Gebäudeteilen entfernt werden.

Kann ich vom Hochwasser durchnässte Materialien retten?

Bei Hochwasser sollten die betroffenen Räume möglichst vollständig ausgeräumt werden.

Noch nicht von Schimmelpilzen befallene Gegenstände können gesäubert und getrocknet werden, um einer Schimmelbildung vorzubeugen. Allerdings kann Hochwasser Fäkalien und auch andere Schadstoffe (zum Beispiel Heizöl) enthalten. Als Grundregel kann gelten, dass Gegenstände, die sich nicht innerhalb von 24-48 Stunden trocknen lassen, entsorgt werden sollten, um Keim- und Schimmelbildung vorzubeugen.

Befallene poröse Materialien – etwa Tapeten, Gipskartonplatten, poröses Mauerwerk, poröse Deckenverschalungen – können nicht gereinigt werden. Leicht ausbaubare Baustoffe wie Gipskartonplatten oder leichte Trennwände sind auszubauen und zu entfernen. Starker Schimmelpilzbefall auf nicht ausbaubaren Baustoffen sollte vollständig – dass heißt auch in tiefer liegenden Schichten – durch Abtragen der Baustoffe entfernt werden.

Feuchtes Holz mit aktivem Schimmelpilzwachstum ist sehr schwierig zu sanieren. Es muss zumeist entsorgt werden. Bei schwierig zu entfernenden, tragenden Teilen kann ein oberflächlicher Befall durch Abschleifen entfernt werden. Befallene Möbelstücke mit geschlossener Oberfläche – also Stühle und Schränke – sollten oberflächlich feucht gereinigt, getrocknet und gegebenenfalls mit 70 %-igem Ethylalkohol desinfiziert werden.

Stark befallene Einrichtungsgegenstände mit Polsterung, wie etwa Sessel oder Sofas, sind nur selten mit vertretbarem Aufwand sinnvoll zu sanieren. Im Normalfall sollten sie entsorgt werden. Befallene Haushaltstextilien – wie Teppiche oder Vorhänge – sind zumeist ebenfalls nur mit großem Aufwand zu reinigen. Bei starkem Befall sollten auch diese besser entsorgt werden.

Kann sich durch das Hochwasser in den Häusern mittelfristig Schimmel bilden?

Ja. Durch Hochwasser betroffene Gebäude können massiv durchfeuchtet werden. Auch nach Abfluss des Wassers verbleibt die Feuchtigkeit noch längere Zeit in den durchnässten Wänden, Decken und Böden. Infolge der Feuchtigkeit können sich auf den meisten Materialien Schimmelpilzen und Bakterien bilden.

Je nach Temperatur kann es bereits innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zu einem Schimmelpilzbefall, insbesondere an feuchteempfindlichen Bausubstanzen kommen, wie zum Beispiel an Gipsputzschichten, Holzverkleidungen, Leichtbauwänden und Tapeten.

Wie erkenne ich Schimmelpilzbefall?

Schimmelpilze bilden weiße oder farbige – etwa grüne, braune oder schwarze – Überzüge auf feuchten Wänden oder Gegenständen. Diese Überzüge sehen aus wie Watte oder wie ein Rasen. Manchmal können andere – chemische – Ablagerungen ähnlich aussehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um Schimmelpilze handelt, hilft das örtliche Gesundheitsamt.

Wie schädlich ist Schimmel?

Die hohe Feuchtigkeit in gefluteten Räumen bietet ideale Bedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien. Materialien im Haus wie Holz oder das Mauerwerk können durch die Mikroorganismen angegriffen und zerstört werden. Außerdem geben sie Sporen und flüchtige organische Stoffe ab. Das kann zu Reizungen der Atemwege und allergischen Reaktionen führen.

Weiterführende Informationen zur gesundheitlichen Relevanz von Schimmel.

Wie kann ich dem Schimmelpilzbefall vorbeugen?

Jeder Tag mit feuchten Wänden und Gegenständen erhöht das Risiko eines Schimmelpilzwachstums. Trocknen Sie deshalb die feuchten Gegenstände und Wohnungen möglichst rasch durch gezieltes Heizen und Lüften. Am besten sorgen Sie über mehrere Tage für Durchzugslüftung. Trockene Wände sind die beste Vorsorge gegen Schimmelpilzbefall und die Basis für eine dauerhafte Sanierung.

Umweltmedizinische Beratungsstellen in Deutschland

Wer hilft mir bei Problemen nach dem Hochwasser weiter?

Für Fragen zum Trinkwasser oder Problemen mit dem Trinkwasser ist das regionale Wasserversorgungsunternehmen zuständig.

Sollten Schadstoffe austreten, wird das lokale Umweltamt oder die untere Wasserbehörde oder Bodenschutzbehörde (beide in der Regel beim Landratsamt angesiedelt) weiterhelfen.

Fragen zu Badegewässern beantworten die Landesumweltämter.

Mehr Informationen zum Thema Schimmel finden Sie auf den Seiten des Umweltbundesamts im UBA-Schimmelleitfaden und im Ratgeber Schimmel im Haus.

Wie finde ich eine fachkundige Firma zur Sanierung eines Hochwasserschadens?

Die Durchführung der Trocknungs- und Sanierungsmaßnahmen erfordert eine besondere Sachkunde. Sofern bereits muffiger Geruch oder ein Schimmelpilzbefall vorliegt sind besondere Schritte erforderlich um die eigene Gesundheit nicht zu gefährden und eine Belastung nicht betroffener Räume zu vermeiden.

Empfehlungen zur Suche nach entsprechend spezialisierten Firmen finden Sie hier

Netzwerk Schimmelpilzberatung

Bundesverband Schimmelpilzsanierung e.V.

Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e.V.

Wo finde ich Beratung zum Thema Schimmel in Innenräumen?

Einige Gesundheitsämter bieten Beratung bei Schimmelpilzproblemen an. Für die Anzeige von Schimmelproblemen in öffentlichen Gebäuden (zum Beispiel Kindergärten, Schulen) sind die örtlichen Gesundheitsämter zuständig.

Mietervereine geben Tipps zum Umgang mit Vermietern, wenn ein Schimmelpilzproblem auftritt.

In Bundesländern, in denen Wohnungsaufsichtsgesetze bestehen (Hamburg, NRW, Berlin, Hessen), können auch die Städte im Rahmen der Wohnungsaufsicht beraten und konkret beim Vermieter eine Mängelbeseitigung anordnen und hoheitlich durchsetzen.

Umweltmedizinische Beratungsstellen in Deutschland

Beratungsstandorte des Netzwerkes Schimmelpilzberatung in Deutschland

Mehr Fragen und Antworten zum Thema finden Sie auch hier: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen

https://www.umweltbundesamt.de/themen/fragen-antworten-thema-hochwasser

DWA: Hochwasservorsorge und Katastrophenschutz besser abstimmen

Wasserwirtschaftliche, stadtplanerische und raumordnerische Maßnahmen müssen nach Auffassung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) deutlich enger verzahnt werden. Hochwasserschutz und Katastrophenschutz müssten zudem besser aufeinander abgestimmt werden, um Menschenleben auch im Katastrophenfall zu schützen, sagte Prof. Uli Paetzel, Präsident der DWA.

Die Wasserwirtschaft halte alle gesetzlichen Vorgaben zur Hochwasservorsorge ein und gehe mit dem angestrebten Schutzniveau zum Teil

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.

Nach der Unwetterkatastrophe: Die meisten der 37 Abwasserreinigungsanlagen im Vulkaneifelkreis des Kreises laufen normal

Lediglich zwei sind außer Betrieb und werden zurzeit instandgesetzt.

Zwei Kläranlagen in der Verbandsgemeinde Gerolstein sind derzeit nicht im Einsatz. Woran es liegt, sagt Werkleiter Harald Brück: „Sie können davon ausgehen, dass dies eine Folge des Hochwassers ist.“ Sechzehn Anlagen zur Reinigung der Abwässer betreibt die VG Gerolstein, zwei davon seien zurzeit komplett ausgefallen, berichtet Brück. „Es sind an allen Kläranlagen vereinzelt Schäden aufgetreten, die aber keine negativen Auswirkungen auf deren Reinigungsleistung haben.“

Auch Kläranlagen des WVER vom Hochwasser betroffen

20. Juli 2021 Redaktion epa Schreiben Sie einen Kommentar

Unter anderem wurden Anlagen in Schleiden, Gemünd, Kall, Marmagen sowie die Kläranlage Urft-Nettersheim überflutet

Die Käranlage Urft-Nettersheim wurde von der Urft unter Wasser gesetzt. Bild: Alexander Esch/WVER

Nordeifel – Das gewaltige Hochwasser, das in der Nordeifel massive Schäden verursacht hat, ist auch an vielen Kläranlagen des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) nicht spurlos vorübergegangen. Besonders betroffen waren die Kläranlagen in der Eifel. So wurden die Anlagen in Schleiden, Gemünd, Urft-Nettersheim, Kall, Marmagen, Mulartshütte und Roetgen überflutet. In Eschweiler überschwemmte die benachbarte Inde die dortige Kläranlage vollständig. Das an der westlichen Landesgrenze verlaufende Gewässer, die Wurm, uferte auf die Kläranlage Frelenberg aus. Auch eine Vielzahl von Regenüberlaufbecken und Pumpwerken wurde unter Wasser gesetzt. Die Reinigung des Abwassers ist auf den vorgenannten Anlagen weitgehend zum Erliegen gekommen.

https://eifeler-presse-agentur.de/2021/07/auch-klaeranlagen-des-wver-vom-hochwasser-betroffen/

Extremereignis traf das gesamte Wuppergebiet

Hohe Pegelstände an Wupper und Nebengewässern. Talsperren stiegen an und leisteten Rückhalt.

Pressemitteilung vom 15.07.2021

Einen Tag nach den extremen Regenmengen: In weiten Teilen NRWs und insbesondere im Wuppergebiet sind nicht nur extrem hohe Regenmengen gefallen, sondern das Einzugsgebiet der Wupper war flächendeckend betroffen. Vom 14. Juli bis heute Morgen fielen zum Beispiel im Bereich der Bever-Talsperre in Hückeswagen rund 140 Liter pro Quadratmeter. Das ist rund ein Zehntel der Regenmenge, die im Durchschnitt an dieser Messstelle in einem Jahr fällt. Auch an anderen Messstellen im Wuppergebiet wurden Regenmengen im Bereich von 130 bis 160 Litern pro Quadratmetern gemessen.

Ein solches Extremereignis liegt deutlich über einem üblichen Hochwasser. Diese Mengen sind statistisch noch seltener als einmal in 1.000 Jahren und ein solches Extremereignis erzeugt Hochwasser, welches deutlich über den bekannten Ereignissen liegt. Vergleichbare Regenmengen flächendeckend im Gebiet hat es im Wupperverband seit Beginn der Aufzeichnungen nicht gegeben.

Amtliche Hochwasser-App für Deutschland von Bund und Ländern

Mit der App „Meine Pegel“ hat die Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) am 6. Juni 2016 eine neue Anwendung für Smartphones und Tablets vorgestellt, die Nutzern und Nutzerinnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Wasserstände an Flüssen und Seen in Deutschland ermöglicht. Zur aktuellen Information über steigende Wasserstände können automatische Benachrichtigen aktiviert werden. Die kostenfreie App bietet für mehr als 1600 Wasserstandspegel in Deutschland aktuelle Informationen und für rund 300 davon zusätzlich auch Vorhersagen zum Wasserstand. Wie der aktuelle Vorsitzende der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Peter Fuhrmann vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, anlässlich der Vorstellung mitteilte, wird die App von den Hochwasserdiensten der Bundesländer in Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. Sie soll sowohl den individuellen Informationsbedürfnissen der Bevölkerung entsprechen, als auch die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes mit mobil zugänglichen Informationen unterstützen. Aber auch für die Schifffahrt und andere Gewässernutzer wie Angler oder Freizeitpaddler sind solche Informationen von Interesse. Ergänzend zu den Wasserständen biete die App einen schnellen Überblick zur Hochwasserlage in ganz Deutschland und einen direkten Zugang auf die amtlichen Hochwasserinformationen der Bundesländer.

www.hochwasserzentralen.info/meinepegel

Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser …

Folgt man dieser oft gehörten Redewendung, befinden wir uns direkt vor einem Hochwasser. Die Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden auf unserer Kläranlage Zittau (Sachsen) wurden erst kürzlich abgeschlossen und der Schutz gegen Hochwasser deutlich verbessert. Doch wie wir erlebt haben, reicht allein der technische Schutz in einem konkreten Hochwasserfall nicht aus. Unsere Mitarbeiter müssen auch vor, während und nach dem Hochwasser die richtigen Handlungen vornehmen.

Den ganzen Artikel lesen Sie in: Betriebsinfo Informationen für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen Heft 4-2015 unter https://klaerwerk.info/DWA-Informationen

Autor

Felix Heumer, Abwassermeister

Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft

mbH

Äußere Weberstraße 43, 02763 Zittau, Deutschland

Tel. +49 (0)35 83/57 15 14

E-Mail: Felix.Heumer@sowag.de

Liechtenstein: Hochwasser-Vorhersagemodell für den Alpenrhein geht in Betrieb

Wichtige Grundlage für rechtzeitige Schutzmaßnahmen und Warnung der Bevölkerung

Eschen/FL (VLK) – In den letzten beiden Jahren hat das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) zusammen mit Vertretern der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) ein neues Abflussprognosemodell für den Alpenrhein erstellt, das genauere Hochwasservorhersagen möglich macht. Im Juli wird dieses Modell in den operativen Betrieb gehen. „Das ist ein wichtiger Baustein für den integralen Hochwasserschutz“, sagte Landesrat Erich Schwärzler bei der jüngsten IRKA-Sitzung in Eschen (Fürstentum Liechtenstein).

Quelle: http://presse.cnv.at/land/dist/vlk-47031.html

Nach dem Hochwasser

Sanierungsarbeiten auf der Kläranlage Saalfelden

Im Bundesland Salzburg in Österreich befindet sich der Reinhalteverband Pinzgauer Saalachtal, der zwei Kläranlagen betreibt. Die Verbandskläranlage ist eine zweistufige Belebungsanlage mit Hybridverfahren, die für 80 000 EW ausgebaut ist. Das Junihochwasser 2013 hat den Pinzgau und speziell unsere Kläranlage in Saalfelden voll erwischt. Aber der Reihe nach. Unser Hochwassereinsatz begann am Samstag, dem 1. Juni. Am Abend gegen 22 Uhr informierte ich mich telefonisch beim diensthabenden Klärfacharbeiter über die aktuellen Pegelstände und fuhr dann sicherheitshalber zur Kläranlage. Etwa um 24 Uhr sah die Lage noch gut aus. Der erhöhte Pegel im Bereich der Einleitungsstelle… den ganzen Artikel lesen Sie unter:

https://klaerwerk.info/DWA-Informationen/KA-Betriebs-Infos#2014-1

Autor

Michael Geisler,

Betriebsleiter Kläranlagen Reinhalteverband Pinzgauer Saalachtal

Marzon 1,

5760 Saalfelden,

Österreich

Tel. +43 (0)65 82/7 35 42

E-Mail: geisler@rhv-saalfelden.org

Am Tag als das Hochwasser kam

Kläranlage Hartkirchen/Inzing

Es regnete schon einige Tage im Landkreis Passau mit sehr hohen Niederschlägen. Doch was dann auf die Kläranlage zukam, konnten wir zu diesem Zeitpunkt nicht absehen. Sonntag, 2. Juni: Auch an diesem Tag hörte es nicht auf zu regnen. In immer kürzer werdenden Abständen kontrollierte ich telefonisch die Pegelstände von Inn und Rott. Gegen 17 Uhr machte ich eine Kontrollfahrt zur Kläranlage Hartkirchen/Inzing, einer Stabilisierungsanlage für 2500 EW. Ein Bach, der unmittelbar an der Kläranlage vorbeifließt, begann über die Ufer zu treten. Doch die Gefahr einer Überflutung der Anlage war nicht zu erkennen. Aber ich war so beunruhigt, dass ich zwei Stunden später mit meinen Mitarbeitern eine weitere Kontrollfahrt durchführte. Inzwischen hatte das Hochwasser die Zufahrtsstraße zur Kläranlage erreicht und begann, sie zu überfluten. Durch eine Absperrblase, die wir im Notüberlauf angebracht haben, konnten wir verhindern, dass … den ganzen Artikel lesen Sie unter:

https://klaerwerk.info/DWA-Informationen/KA-Betriebs-Infos#2014-1

Autor

Josef Gründl,

Abwassermeister Kläranlage Pocking

Stadt Pocking

Simbacher Straße 16

94060 Pocking,

Deutschland

E-Mail: josef.gruendl@ka-pocking.de

Das Jahrhunderthochwasser und die Auswirkungen auf Abwasseranlagen

Nicht in allen Landesteilen Mitteleuropas wütete das Hochwasser im Mai/Juni 2013. So kamen aus Westdeutschland und auch aus der Schweiz keine Rückmeldungen, dass Abwasseranlagen überschwemmt wurden und ihren Betrieb einstellen mussten. DWA-Landesverband Nord Vom Elbehochwasser waren die Kläranlagen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg und Bremen in der Regel nur durch erhöhte Zuflüsse im Kanal betroffen. Direkte Überflutungen sind nicht bekannt. Allerdings führten örtliche Starkregen, verbunden mit über Wochen hinweg anhaltenden Niederschlägen, zu heftigen Hochwasserereignissen in der Region um Hildesheim, Braunschweig und dem Harz. Insbesondere die Harzgewässer führten extrem viel Wasser, da auch die Talsperren gefüllt waren und kaum noch Rückhalt möglich war. Südlich von Hannover liegt die Kläranlage Soßmar, eine Stabilisierungsanlage für 12 000 EW. Das Hochwasser hatte die Belebungsbecken fest im Griff, sie waren bis zum Rand gefüllt . Der Bruchgaben, ein kaum …mehr:

Den ganzen Artikel lesen Sie in: Betriebsinfo Informationen für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen Heft 4-2013

Autor:

Manfred Fischer (Gauting, Deutschland)

Pecher: Neue Homepage: Starkregen, Stadtentwässerung und Stadtentwicklung

Extreme Regenfälle in Städten können Gefahren für Anwohnende und für materielle Güter bedeuten. Das LANUV NRW hat im Rahmen des Klima-Innovationsfonds das Projekt „Klimawandel in Stadtentwässerung und Stadtentwicklung“ (KISS) initiiert, mit dem Handlungsgrundlagen für die siedlungswasserwirtschaftliche Planung bereit gestellt werden sollen, um Schäden durch extreme Niederschläge in Städten mindern zu können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Gefährdungsanalysen, der dafür erforderlichen Datenbasis, den hierfür einsetzbaren Modellen und dem Regelwerk, das in diesem Zusammenhang gilt. Ein wichtiges Ergebnis ist auch der Maßnahmenkatalog zur Schadensvermeidung bzw. -minimierung.

Nach Abschluss des Forschungsprojektes KISS „Klimawandel in Stadtentwässerung und Stadtentwicklung“, das von der Dr. Pecher AG, der TU Kaiserslautern und hydro und meteo bearbeitet wurde, haben das LANUV NRW und das MKULNV NRW den Abschlussbericht auf einer neuen Homepage veröffentlicht.

Am 11.09.2013 ist eine Abschlussveranstaltung zum Projekt beim BEW in Essen geplant.

Link zum Bericht:

http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/KISS_Bericht.pdf

Homepage des LANUV:

http://www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/klimawandel.htm

Die Projektergebnisse werden in diesem Jahr zudem

u. a. auf den folgenden Veranstaltungen präsentiert:

NOVATECH, Lyon,

14. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium

aqua urbanica, Zürich

Rückfragen an: Dr. Holger Hoppe (holger.hoppe@pecher.de)

www.pecher.de/aktuelles2.php?id=214

Nach dem Elbe-Hochwasser: Neue Nutzungswege für belastetes Gras aus den Elbauen

Leuphana entwickelt Konzept für die Überschwemmungsgebiete – Belasteter Grünschnitt eignet sich als Bodenverbesserer

Lüneburg. Das Elbe-Hochwasser hat Schlamm auf die landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Weiden zwischen den Deichen getragen. Der ist allerdings vielfach mit Schwermetallen und Dioxinen belastet. Eine Arbeitsgruppe um die Geobiowissenschaftlerin Prof. Dr. Brigitte Urban von der Leuphana Universität Lüneburg ermittelt gerade die genaue Höhe der Schadstoffbelastung in den Ablagerungen der Auenböden. Zusammen mit Partnern arbeiten die Wissenschaftler an der Entwicklung eines Verfahrens, mit dem der belastete Grünschnitt zu Pflanzenkohle verarbeitet werden kann.

Die Schadstoffe würden dabei zerstört. Das Material könnte anschließend – mit Nährstoffen angereichert – als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft eingesetzt werden. „Wir gehen davon aus, dass es durch die Flut zu vergleichsweise starken Schlammablagerungen auf den flussbegleitenden Wiesen gekommen ist“, sagt Diplom-Biologe Frank Krüger, der zur Arbeitsgruppe um Professor Urban gehört. Schon vor der Flut Ende Mai und Anfang Juni 2013 waren die Böden stark belastet: 2012 wurden Dioxinwerte gemessen, die in der Spitze beim 35-fachen des allgemein anerkannten Richtwerts von 40 Nanogramm pro Kilogramm Boden für die Bewirtschaftung der Auen lagen. Zur Verminderung des Schadstofftransfers in die menschliche Nahrungskette haben die Behörden deshalb unter anderem empfohlen, die Auen nur wenige Wochen am Stück zu beweiden.

Immerhin rund 4.500 der etwa 6.000 Hektar Überschwemmungsgebiet der Mittelelbe in Niedersachsen werden grünlandwirtschaftlich genutzt. Für die Landwirte sei die Dioxin-Belastung dieser Flächen seit Jahrzehnten ein Problem, so Krüger. Sie bräuchten Gras und Heu als Futtermittel. Doch der Umweltschadstoff Dioxin könne praktisch nicht abgebaut werden, lagere sich vielmehr an Pflanzen und in fettreichen, alltäglichen Lebensmitteln wie Eiern, Milch und Fleisch ab.

Mit ihrem neuen Forschungsprojekt „Aktivierte Pflanzenkohle“ innerhalb des EU-Regionalentwicklungsprojekts Innovations-Inkubator der Leuphana wollen die Wissenschaftler jetzt gemeinsam mit Praxispartnern eine Methode entwickeln, um die Wiesen dennoch nutzen zu können. Aus dem belasteten Grünschnitt soll zunächst Pflanzenkohle hergestellt werden. Dabei werde, so sind sich die Wissenschaftler sicher, das Dioxin vollständig zerstört. Anschließend soll die Pflanzenkohle mit Nährstoffen aus Biokompost, Gülle oder Mist fruchtbar gemacht werden. So entsteht ein neuer Bodenverbesserer, der künstlich hergestellten Mineraldünger ersetzen kann.

Für ihr Projekt arbeiten die Leuphana-Wissenschaftler zusammen mit der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue, den wendländischen Unternehmen ERDE Innovation, ERDE Institut und Gräflich von Bernstorff‘sche Betriebe sowie dem rheinland-pfälzischen Biokohle-Hersteller Pyreg. Voruntersuchungen bescheinigen dem neuen Verfahren gute Erfolgsaussichten. Obendrein ist der neue Dünger auch klimafreundlich: Bei der Herstellung von Pflanzenkohle wird das CO2 aus den Pflanzen gebunden und gelangt nicht mehr in die Atmosphäre.

Das neue Verfahren könnte für alle Überflutungsgebiete der Elbe von Dessau bis Hamburg neue Nutzungswege eröffnen, davon sind die Lüneburger Forscher und ihre Mitstreiter überzeugt.

Freising: Aktuelle Informationen für Hochwasser-Geschädigte

Einige der wichtigsten Informationen der letzten Tage für Hochwassergeschädigte im Überblick:

Weitere Soforthilfen für Hochwassergeschädigte möglich

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/big/service/archiv/specialdetail/article/Weitere-Soforthilfen-fuer-Hochwassergeschaedigte-moeglich.html&juHash=0ed1987691fd5ce937566d23419ff28c23b4ec0d

• Antrag auf Gewährung einer staatlichen Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Soforthilfe_Haushalt_Hausrat.pdf&juHash=c2af000fa6c415fd6aa973f0d213c35eaa7df3ac

• Antrag auf Gewährung einer staatlichen Soforthilfe „Ölschäden an Gebäuden“

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Soforthilfe_OelschaedenGebaeude.pdf&juHash=9b0e007c95b3385e568f67738c23fcaffec324dd

• Antrag auf Gewährung von Notstandsbeihilfen und/oder Staatsbürgerschaften aus dem „Härtefonds Finanzhilfen“

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=fileadmin/user_upload/06_IR_Presseamt/0610_pdf-Files/Antrag_Notstandbeihilfen_Staatsbuergschaften.pdf&juHash=41eced548e2463028aa11788743246ee8c1a07e7

Staatliches Sofortgeld kann ab sofort bei der Stadtverwaltung beantragt werden

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/service/archiv/specialdetail/article/Unbuerokratisch-Staatliche-Soforthilfe-kann-ab-sofort-bei-der-Stadtverwaltung-Freising-beantragt-we.html&juHash=24d9b89f7ad92ff8c1af1c1fdfa6aeb46569f981

• Antrag auf Gewährung des Sofortgeldes für Privathaushalte

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.kreis-freising.de/fileadmin/docs/Aktuelles/Sofortgeld_Information_Antrag_Privathaushalte__2_.pdf&juHash=aa645aea8ef90c1efd50bfdcf2fa15367ea5bf94

• Antrag auf Gewährung des Sofortgeldes für Unternehmen und land-/forstwirtschaftliche Betriebe

Hilfe in finanziellen und seelischen Notlagen der KASA der Diakonie in Freising

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.kreis-freising.de/fileadmin/docs/Aktuelles/Sofortgeld_Information_Antrag_Unternehmen.pdf&juHash=17a1e533e86befd9bd88ce03433f8573491719e8

Kostenlose Sperrmüllannahme bei den Wertstoffhöfen noch bis 22. Juni

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/big/service/archiv/specialdetail/article/Hochwasser-Schaeden-Kostenlose-Sperrmuellannahme-noch-bis-22-Juni.html&juHash=bf32c659d0576b78fabff78ca061e4b22b9d2734

Das Hochwasser und seine Folgen – Statikbüro gibt Tipps zum Umgang mit angegriffener Bausubstanz

http://www.freising.de/index.php?id=466&type=0&jumpurl=http://www.freising.de/service/archiv/specialdetail/article/Das-Hochwasser-und-seine-Folgen.html&juHash=57e10a6d0cc5bd2cf039bdd1ac865179165b8dde

Fuerstenfeldbruck: Hochwasser – Bilanz und Hilfe für die Opfer

Die Niederschläge Ende Mai haben in vielen Gemeinden des Landkreiseszu Überschwemmungen geführt. In der Brucker Innenstadt wurde lange Zeit um die Entwicklung der Amper gebangt. Zwar erreichte der Pegel die Meldestufe 1, doch blieb die Stadt vor größeren Überschwemmungen verschont. Der Fluss trat nur teilweise über die Ufer und es kam vereinzelt zu Grundwassereinbrüchen. Dennoch waren die Feuerwehren Fürstenfeldbruck, Aich und Puch unermüdlich im Einsatz. Gemeinsam mit Grafrath, Nassenhausen und Adelshofen sowie den städtischen Bauhofmitarbeitern befüllten sie unter anderem 13.000 Sandsäcke und transportierten sie in die überfluteten Gebiete des Landkreises.

Intensive bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt sowie ein neu ausgearbeiteter „Katastrophenschutz-Sonderalarmplan Hochwasser“ boten der Feuerwehr in Fürstenfeldbruck eine solide Arbeitsgrundlage, um die Situation entspannt und sicher meistern zu können, berichtet Andreas Lohde, Referent für Hochwasserschutz: „Das Hochwasserschutzkonzept der Stadt mit den dazugehörigen Beschaffungen für den abwehrenden Hochwasserschutz hat sich augenscheinlich bewährt. Die Rückhaltebecken von Pfaffing hatten sich beträchtlich gefüllt und das Wasser verzögert weitergegeben. Zusammen mit den Retintionsbecken am Oberlauf des Krebsenbaches haben die Regenauffangbecken am Tulpenfeld verhindert, dass dieses Quartier, so wie 2002, flächendeckend überflutet wurde. Die neue Starkregenentwässerung von Puch hat auch den Ortsteil Lindach vor größerem Schaden geschützt.“

Hilfe für die Betroffenen

Im Zuge der Hilfe für hochwassergeschädigte Bürger teilte das Landratsamt mit, dass alle Betroffenen des Landkreises wasserschadenbedingte, brennbaren Abfälle bei der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach (Josef-Kistler-Weg 22, 82140 Olching) kostenlos entsorgen dürfen. Die Annahme erfolgt unter der Angabe, dass der Abfall aus einem hochwassergeschädigten Gebiet stammt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt vom 04.06. bis 14.06.2013. Weiterhin stehen den Bürgern auch die großen Wertstoffhöfe zur kostenfreien Entsorgung von Sperrmüll bis max. 2 m³ zur Verfügung. Bei eventuellen Rückfragen können Sie sich auch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck wenden.

Selbstverständlich möchte auch die Stadt Fürstenfeldbruck ihren Beitrag zur Unterstützung der vom Hochwasser geschädigten Fürstenfeldbrucker Bürgerinnen und Bürger leisten. Die Feuerwehreinsätze, die im Rahmen des Hochwasserereignisses angefallen sind, bleiben für die Betroffenen kostenfrei und werden von der Stadt getragen.

Finanzielle Hilfen beim Landkreis beantragen

Für entstandene Hochwasserschäden können Betroffene verschiedene finanzielle Hilfen beim Landratsamt beantragen. Diese Anträge sind am Ende dieser Seite als Download, beim Bürgerservicezentrum des Landratsamtes in der Münchner Straße sowie in der Stadtverwaltung, Hauptstraße 31, bei Herrn Robert Wickenrieder, Zimmer 008, Telefon 08141 281-3250 und Herrn Thomas Brodschelm, Zimmer 112, Telefon 08141-281-3221 erhältlich. Die ausgefüllten Anträge können bei den genannten Sachbearbeitern zur Weiterleitung an das Landratsamt oder direkt beim Landratsamt abgegeben werden. Auch die Übersendung per Fax ist möglich: 08141/519-450

• Sofortgeld für Hochwassergeschädigte

Das von der Staatsregierung bereitgestellte Sofortgeld für Hochwassergeschädigte beträgt 1.500 EUR für Privathaushalte. Bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben werden bis zu 5.000 EUR gewährt.

Das Sofortgeld wird gezahlt, wenn der Schaden durch das Hochwasser Ende Mai/Anfang Juni 2013 entstanden ist und die Mittel zur Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörten Hausrat oder Betriebsvermögen verwendet werden. Das Sofortgeld ist zurückzuzahlen, wenn und soweit der Geschädigte Versicherungsleistungen erhalten hat.

• „Soforthilfe Haushalt/Hausrat“ aus dem Härtefonds:

Private Haushalte, die durch das Hochwasser oder Starkregenereignis einen Schaden erlitten haben, können eine Soforthilfe von bis zu 5.000 EUR je Haushalt beantragen. Voraussetzung ist, dass es sich um einen nicht versicherbaren Schaden handelt. Falls der Schaden versicherbar war, aber keine Versicherung abgeschlossen wurde, kann eine Soforthilfe von bis zu 2.500 EUR beantragt werden.

Ein eventuell bereits erhaltenes Sofortgeld schließt die Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“ nicht aus. Die Soforthilfe kann dann aber nur für den Schaden beantragt werden, der durch das Sofortgeld noch nicht abgedeckt wurde.

Dem Antrag ist eine Bestätigung der Gebäude- und/oder Hausratversicherung beizufügen, aus der hervorgeht, ob der Schaden versicherbar war. Andere Nachweise sind bei Antragstellung nicht erforderlich. Das Landratsamt empfiehlt allerdings, die Rechnungen, die im Zusammenhang mit dem Schaden angefallen sind, aufzubewahren und sofern möglich den Schaden mit Fotos zu dokumentieren.

• „Soforthilfe Ölschaden an Gebäuden“ aus dem Härtefonds:

Für durch das Schadensereignis bedingte Ölschäden an privat genutzten oder nicht gewerblich vermieteten Wohnräumen kann eine Soforthilfe von bis zu 10.000 EUR je Wohngebäude beantragt werden, falls der Schaden nicht versicherbar war. Sofern der Schaden versicherbar war, aber keine Versicherung abgeschlossen wurde, kann eine Soforthilfe von bis zu 5.000 EUR beantragt werden. Neben der Bestätigung der Gebäude- und/oder Hausratversicherung ist dem Antrag auch ein Nachweis des Ölschadens (z.B. Kostenvoranschlag / Rechnung für Schadensbeseitigung) beizufügen.

Ein eventuell bereits erhaltenes Sofortgeld schließt die Soforthilfe „Ölschaden an Gebäuden“ nicht aus. Die Soforthilfe kann dann aber nur für den Schaden beantragt werden, der durch das Sofortgeld noch nicht abgedeckt wurde.

• Notstandsbeihilfen aus dem Härtefonds:

Privathaushalte, Gewerbebetriebe und selbständig Tätige sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft können außerdem Zuschüsse als Notstandsbeihilfen erhalten. Voraussetzung ist, dass Wohngebäude und Hausrat bzw. unternehmerisches Vermögen der Betroffenen in so großem Ausmaß geschädigt wurden, dass die Geschädigten ohne staatliche Hilfe in eine existentielle Notlage zu geraten drohen.

Für die Notstandsbeihilfen sind keine festen Beträge festgelegt. Über Art und Höhe der Hilfen wird nach Prüfung der finanziellen Verhältnisse der Geschädigten und des Schadensausmaßes im Einzelfall entschieden.

Downloadbereich:

Sofortgeldantrag für Privathaushalte

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/1263EC15FAB6167EC1257B8D001670E7/$file/Sofortgeld2013_Antrag_Privathaushalte.pdf

Sofortgeldantrag für Unternehmen

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/0EE208E204D18525C1257B8D0017192C/$file/Sofortgeld2013_Antrag_Unternehmen.pdf

Antrag auf Soforthilfe für Haushalt/Hausrat

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/49B02684FE49ED9AC1257B8D00176AF5/$file/Antrag_Soforthilfe_Haushalt_Hausrat.pdf

Antrag auf Soforthilfe bei Ölschäden

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/469AE37533825A15C1257B8D0017997B/$file/Antrag_Soforthilfe_Oelschaden.pdf

Antrag auf Notstandsbeihilfen

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/gfx/89459798A84A5DAEC1257B8D0017BFAC/$file/Antrag_Notstandbeihilfen.pdf

http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/id/pa_hochwasser_juni2013.html

Fuerstenfeldbruck: Firma aus Moorenweis sammelt für Hochwassergeschädigte in Deggendorf und Passau

Die Firma Elektrotechnik Themel aus Moorenweis organisiert einen Hilfstransport mit Gütern des täglichen Bedarfes (auch Möbel, Elektrogeräte, Geschirr, Kleidung, Baumaterialien ect.) in die Hochwassergebiete nach Deggendorf und Passau. Sammelstelle ist das Lager der Firma ( ca. 2000 m² Fläche ) Albertshofen 7 in 82272 Moorenweis (ehemaliges Sägewerk in Moorenweis).

Selbstverständlich sollen die Sachspenden voll funktionstüchtig und nicht defekt sein. Wer die Hilfsaktion unterstützen möchte, kann die Sachspenden am Freitag 14.06.2013 von 12.00 – 18.00 Uhr und Samstag 15.06.2013 von 09.00 – 12.00 Uhr dort abgeben. Für den Transport konnte die Firma Vilgertshofer gewonnen werden.

Quelle: http://www.fuerstenfeldbruck.de/ffb/web.nsf/id/li_sachspenden_hochwasser.html

Exepd: Beständiger Korrosionsschutz in Verteilerkästen auch bei Überflutung

Besonders in Überflutbecken und Kanalschächten wird ein hoher Anspruch an die IP-Schutzgrad von elektrischen Komponenten gestellt. Sind Pumpen oder Schieber meist so konstruiert, dass diese auch unter Wasser funktionieren, erweist sich die Anforderung an Zwischenklemmkästen dauerhaft IP68 zu garantieren, meist als zu hoch. Durch den Einsatz des Gießharzes IPEX 68 kann dauerhaft das Eindringen von Wasser und der damit verbundene direkte oder indirekte Ausfall der nachgeschalteten elektrischen Geräte verhindert werden. Der Anschlussraum des Klemmenkastens wird nach Anschluss der Leiter an die Klemmstelle mit einem elektrisch isolierenden, Zweikomponenten Harz befüllt. Nach der Topfzeit von ca. 25 Minuten entsteht ein wiederentfernbares, isolierendes Gel, welches einen dauerhaften Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit garantiert. Im Wartungs- oder Störungsfall kann mit Messspitzen direkt durch das Gel geprüft werden, der Stechkanal verschließt sich wieder. Muss man an der Verdrahtung etwas ändern, dann kann man das Gel einfach entfernen, neu verdrahten und den Kasten erneut vergießen. IPEx 68 ist auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Verbindung mit Klemmenkästen der Firma Exepd geeignet.

Hochwasser – Die AöW-Geschäftsführerin Christa Hecht erklärt:

„Alle Menschen in den Hochwassergebieten haben unser Mitgefühl und Anerkennung für ihre Leistungen im Kampf mit den Fluten. Ebenso sprechen wir besondere Anerkennung allen Helfern und Helferinnen aus, sowohl im freiwilligen als im dienstlichen Einsatz.“

Und auch auf Informationen der Fachverbände möchten wir verweisen:

Presseinformation der DWA

http://de.dwa.de/presseinformationen-volltext/items/mehr-hochwasservorsorge-noetig.html

Dokumentation und Handlungsempfehlungen des DVGW

http://www.dvgw.de/wasser/organisation-management/krisenmanagement/hochwasser/

Hier finden Sie aktuelle Informationen.

http://www.aoew.de/

HACH LANGE: Schutz-Chlorung

Hochwasserbedingte mikrobiologische Verunreinigungen erfordern schnelles Handeln

Aufgrund der Hochwassersituation bzw. der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen sind viele Flüsse in Deutschland über die Ufer getreten.

Sind davon Trinkwassergebiete betroffen, kann eine mikrobiologische Verunreinigung im Grundwasser die Folge sein. In einem solchen Fall wird meist sehr schnell eine Chlorung der betroffenen Wassernetze angeordnet. Am Wasserhahn des Endverbrauchers soll dann die Konzentration von z.B. 0,2 mg Chlor pro Liter nicht unterschritten werden. Dies setzt die genaue Dosierung und eine ebenso exakte Überwachung der Chlor-Messwerte im Wasserwerk voraus.

HACH LANGE bietet schon seit vielen Jahren weltweit bewährte Messtechnik für diesen Einsatzbereich an.

Hier finden Sie alle Produkte, die bei der Chlor-Überwachung im Trinkwasser zum Einsatz kommen.

http://www.hach-lange.de/view/content/newsdetails?newsid=8798157595504

Spenden für Zeitz

Der durch das Hochwasser entstandene Schaden in der Detmolder Partnerstadt Zeitz kann noch nicht beziffert werden, er geht jedoch in die Millionen. Daher ist die Stadt Zeitz auf Spenden angewiesen: Spendenkonto

Spendenkonto:

Stadt Zeitz

Sparkasse Burgenlandkreis

Kontonummer: 3 200 000 030

Bankleitzahl: 800 530 00

Verwendungszweck: Hochwasser Zeitz

Wenn Spenden für konkrete Einrichtungen bestimmt sind, kann der Name der Einrichtung zusätzlich im Verwendungszweck mit angegeben werden.

Ansprechpartnerin in Detmold für Spenden und Hilfsangebote ist Martina Gurcke, vom Team Städtepartnerschaften der Stadt Detmold unter 05231/977- 655.

Informationen zur aktuellen Lage in Zeitz finden Sie unter www.zeitz.de.

Weitere Informationen zu Hilfsmaßnahmen der Stadt Detmold finden Sie außerdem hier!

Sammlung für hochwassergeschädigte Kitas in Zeitz

Durch das Hochwasser in Zeitz wurden viele Einrichtungsgegenstände unbrauchbar

Sachspenden werden ab Montag am Detmolder Bauhof entgegengenommen

Detmold. Das Hochwasser hat die Detmolder Partnerstadt Zeitz schwer getroffen, in der kommenden Woche werden daher Sachspenden am Detmolder Bauhof gesammelt. „Es geht uns darum, möglichst zielgerichtet Sachspenden nach Zeitz zu bringen. Also wirklich Dinge, die dort konkret benötigt werden und die sich in einem guten Zustand befinden“, erklärt Martina Gurcke vom Team Städtepartnerschaft der Stadt Detmold, die die Hilfsangebote koordiniert.