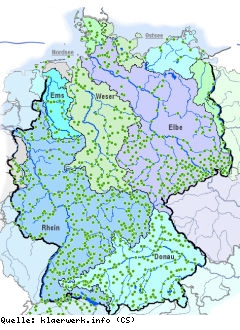

Leipzig. Bis 2013 müssen alle EU-Mitgliedsstaaten Hochwasserkarten bereitstellen, damit Bürger sich über die Gefährdung und mögliche Konsequenzen von Fluten informieren können. Die aktuelle Praxis in vielen EU-Staaten weist jedoch deutliche Defizite auf. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt mehrerer EU-Staaten, das diese Karten untersucht hat. Lokales Wissen sei meist nicht berücksichtigt. Zudem würden die Karten oft nicht den Bedürfnissen der Endnutzer entsprechen und seien für Anwohner schwer verständlich, schreiben die Forscher im Fachjournal Natural Hazards and Earth System Sciences.

Das Mulde-Hochwasser August 2002 sorgte in Grimma für erhebliche Zerstörungen.

Foto: André Künzelmann/UFZ Die EU-Hochwasserrichtlinie schreibt Hochwassergefahren und -riskokarten sowie Risikomanagementpläne als die wichtigsten Instrumente vor, um die Bürger besser über Risiken zu informieren und auf solche Katastrophen vorzubereiten. Ein Team von Wissenschaftlern aus Deutschland, Österreich, Großbritannien und Frankreich hat daher im Rahmen des Projektes RISK MAP diese Hochwasserkarten untersucht. In fünf Fallstudien führten die Wissenschaftler dazu Befragungen, Workshops und Blickerfassungstests durch. Dabei wurden unter anderen Hochwasserkarten von Bennewitz/Wurzen (bei Leipzig) in Sachsen, Vorderberg, einer Ortschaft der Kärntner Gemeinde Sankt Stefan im Gailtal in Österreich, und Chertsey, einer Stadt in der englischen Surrey in England, untersucht.

Insgesamt zeigten sich vor allem drei Defizite:

1. Die Endnutzer der Karten werden häufig nur als Empfänger verstanden und nicht in die Erstellung der Karten einbezogen. Oft entspricht daher der Inhalt nicht den Bedürfnissen der Kartennutzer.

2. Häufig beschränkt sich der Karteninhalt auf die Hochwassergefährdung, teilweise geben auch Karten die zu erwartenden materiellen Schäden wieder – also die Kosten, die durch die Zerstörungen an Gebäuden und Einrichtungen entstehen. Andere wichtige Inhalte wie soziale oder ökologische Risiken, aber auch Informationen zum Verhalten im Katastrophenfall bleiben dagegen zumeist unberücksichtigt.

3. Hochwasserrisikokarten sind oft von Technikern erstellt worden und erfordern daher zum Verstehen technische Vorkenntnisse, die viele der Endnutzer unter den betroffenen Bürgern nicht besitzen. Diese Verständnisprobleme erschweren die Kommunikation und bergen neue Risiken.

Zur Verbesserung der Verständlichkeit empfehlen die Wissenschaftler in erster Linie, dass die Karteninhalte und -darstellung stärker auf die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Endnutzer, also der betroffenen Bürger, dem Katastrophenschutz sowie der langfristigen Hochwasserschutzplanung zugeschnitten werden sollen. Während beispielsweise die von der EU-Richtlinie geforderten Inhalte von Risikokarten insbesondere für die langfristige Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen von Interesse sind, so ist die betroffene Bevölkerung eher an leicht verständlichen Gefahrenkarten interessiert. Viele Katastrophenschützer hingegen wünschen sich vor allem eine Kombination von Gefahrenkarten mit der Darstellung von Gefahrenschwerpunkten, wie kritischen Infrastrukturen und der Anzahl der zu evakuierenden Personen, aber auch eine Integration von Einsatzinformationen im Katastrophenfall in die Karten, wie z.B. Evakuierungsrouten, Sammelpunkten oder die Lage der Krisenstäbe. Eine Trennung von Risikokartierung und -management, wie in der EU-Richtlinie vorgesehen, erscheint somit zumindest für den Bereich des Katastrophenmanagements nicht sinnvoll.

Quelle:

RiskMapAuch bei der Visualisierung zeigen die unterschiedlichen Nutzergruppen unterschiedliche Anforderungen. Während Experten im Hochwasserrisikomanagement eher in der Lage sind, komplexe und abstrakte Informationen zu erfassen, benötigt insbesondere die betroffene Bevölkerung ereignisspezifische Karten mit einer intuitiv verständlichen Farbgebung und Symbolik. So erleichtern klare Farbkontraste, leicht verständliche Symbole (z.B. für Evakuierungsrouten und Sammelplätze) sowie Text in der Karte das schnelle Verständnis der wichtigsten Inhalte erheblich. „Im Idealfall sollte eine Hochwasserkarte für die Bevölkerung fast so sein wie eine Straßenkarte: so einfach und schnell zu verstehen, dass man die Legende fast nicht braucht. Das sind einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen, von denen wir denken, dass die Karten so ihrer Aufgabe, die Bürger über die Gefahren durch Hochwasser zu informieren, besser gerecht werden könnten“, erklärt Dr. Volker Meyer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ).

Bessere Inhalte und Darstellung sind aber nur ein Teil der Lösung des Problems. Denn diese Karten sind ein Teil eines komplexen Kommunikationsprozesses zwischen Behörden und Flussanwohnern, der in beide Richtungen funktionieren sollte. Aus Sicht der Wissenschaftler wäre daher die Erstellung dieser Karten eine gute Gelegenheit, die Bürger an diesen Prozessen teilnehmen zu lassen und damit das, was die EU-Hochwasserrichtlinie fordert – nämlich eine „aktive Einbeziehung der Interessenparteien in die Erstellung, Überarbeitung und Aktualisierung der Risikomanagementpläne“ – zu erfüllen.

Publikationen:

Meyer, V., Kuhlicke, C., Luther, J., Fuchs, S., Priest, S., Dorner, W., Serrhini, K., Pardoe, J., McCarthy, S., Seidel, J., Palka, G., Unnerstall, H., Viavattene, C., Scheuer, S. (2012): Recommendations for the user-specific enhancement of flood maps. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 12 (5), 1701 – 1716

http://dx.doi.org/10.5194/nhess-12-1701-2012

Volker Meyer, Christian Kuhlicke, Jochen Luther, Herwig Unnerstall, Sven Fuchs, Sally Priest, Joanna Pardoe, Simon McCarthy, Wolfgang Dorner, Johanna Seidel, Kamal Serrhini, Gaëtan Palka, Sebastian Scheuer (2011): CRUE Final Report. RISK MAP – Improving Flood Risk Maps as a Means to Foster Public Participation and Raising Flood Risk Awareness: Toward Flood Resilient Communities.

http://risk-map.org/outcomes/CRUE_RiskMap_FinalReport_final.pdf

Die Untersuchungen wurden im Rahmen des Era-Net CRUE-Projektes RISK MAP durchgeführt, das vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, dem britischen Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), der britischen Environment Agency sowie dem französischen Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie gefördert wurde.