|

Die Oberflächenbelüfter zur Belüftung des Belebtschlammes mussten

bisher alle vier Jahre ausgetauscht werden. Durch Sanftstarter wird sich

dieses Intervall wohl verdoppeln. |

Im Zuge der Modernisierung der Abwasserreinigungsanlage Minden-Leteln wurden die Oberflächenbelüfter für die Belüftung bzw. die Durchmischung des Klärschlamms mit Sanftstartern ausgerüstet. Dadurch konnte der Strombezug flexibel an die anderen Anlagenteile angepasst werden, was letztendlich zu einer spürbaren Einsparung geführt hat. Gleichzeitig sanken auch die Instandhaltungskosten, weil die mechanische Beanspruchung der Turbinen spürbar gesunken ist. „Auf den Prozess selbst hat man keinen allzu großen Einfluss, wenn er einmal richtig eingestellt ist“, so die jahrzehntelange Erfahrung von Heinrich Denzer, ehemaliger Betriebsleiter der Abwasser-Reinigungs-Anlage (ARA) Minden-Leteln, der sich mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand befindet. Der Fachmann spricht in diesem Zusammenhang von der Abwasserreinigung mithilfe einer vollbiologischen Kläranlage. Hierbei müssen riesige Abwassermengen aus dem 1.000 km langen Abwassernetz aus den Städten Minden, Petershagen und Portawestfalica – an Tro-

ckenwettertagen 30.000 m³, an Regentagen bis zu 120.000 m3 pro Tag – bewältigt werden.

Worauf jedoch die technische Ausrüstung der Anlage sehr wohl einen Einfluss hat, sind die Verbrauchswerte und die Kosten. Auch aus diesem Grund wurden im Jahre 2005 rund 880.000 Euro in Automatisierung, Steuerungs- und Computertechnik investiert. Eine zentrale Rolle spielten dabei auch Sanftstarter im Bereich der Belüftungsbecken. Dort wird über das Belebtschlamm-Verfahren eine biologische Reinigung der Abwässer mithilfe von Mikroorganismen erreicht. Das geschieht wie in der Natur, indem die Mikroorganismen Schmutzstoffe im Abwasser als Nahrungsquelle nutzen und zu Körpersubstanz umbauen.

Dafür benötigen sie – ähnlich wie auch der Mensch – reichlich Sauerstoff. Dieser Sauerstoff muss mit hohem Energieaufwand in das zu reinigende Wasser eingetragen werden.

|

ARA-Betriebsleiter a.D. Heinrich Denzer ist von der neuen Tech- nik begeistert: „Mit den Sanftstartern 3RW44 von Siemens sparen wir Energie- und Servicekosten in beträchtlicher Höhe.“

|

In Minden gibt es hierfür unter anderem zwölf Oberflächenbelüfter mit je 38 kW, die das Abwasser in den Belüftungsbecken durch die Luft schleudern und so die Sauerstoffaufnahme über die Berührungsfläche Luft Wasser (Diffusionsfläche) bewirken. Im Gegensatz zum zweiten möglichen Verfahren, nämlich die Luft direkt in die Flüssigkeit einzublasen, ist bei einer solchen Lösung ein deutlich niedrigerer Investitionsbedarf für die Anlagentechnik notwendig. Um nun bei den Betriebskosten deutliche Einsparungen zu erreichen, wurden die elektrischen Oberflächenbelüfter mit Sanftstartern des Typs 3RW44 von Siemens ausgerüstet. Das Besondere an diesen Niederspannungs-Schaltgeräten ist, dass sie als High- Feature-Geräte mit einer hohen Funktionalität ausgestattet sind. In der beschriebenen Anwendung wurden die 3RW44 mit sechs statt mit drei Leitungen angeschlossen, was einer Wurzel-3-Schaltung entspricht. Weil dadurch die Phasen des Sanftstarters mit den Wicklungen der Drehstrom-Asynchronmotoren in Reihe geschaltet sind, führen die Sanftstarter nur noch 58 Prozent des Motor-Nennstroms. Hierdurch können kleinere Sanftstarter, bezogen auf die Motorleistung, eingesetzt werden. Reduzierte Gerätekosten sind die Folge. Und noch eines kommt hinzu: Weil die Sanftstarter integrierte Überbrückungskontakte besitzen, schalten sie nach dem programmierten Hochlaufen niederohmig durch, was die Verluste an den Thyristoren des Leistungsteils eliminiert und die erzeugte Abwärme im Dauerbetrieb minimiert. Das Klärwerk Minden-Leteln versorgt sich zwar bei Trockenwett über zwei Blockheizkraftwerke zu 55 Prozent mit Eigenstrom, aber 45 Prozent müssen vom externen Energieversorger bereitgestellt werden. Damit im Zuge des Energiemanagements die „teuren“ Bereiche gar nicht erst betreten werden, wurden Großverbraucher wie die ebenfalls vorhandenen Turbinen zeitweise abgeschaltet. Heinrich Denzer bringt es auf den Punkt: „Früher mussten wir immer wieder Pausenzeiten einfügen, damit die vom Hochlauf gestressten Antriebe abkühlen konnten oder andrerseits die luftgekühlten Motoren für eine optimale Kühlleistung länger laufen lassen – heute gibt es das nicht mehr.“ Der Nachteil dieses intermittierenden Betriebs war, dass stets ein hoher Sauerstoffüberschuss im Abwasser vorhanden sein musste, um die Arbeit der Mikroorganismen nicht zu unterbrechen – oder sie mangels Sauerstoff sogar abzutöten. Durch die Sanftstarter konnte dieses „Fenster“ der Grundsauerstoffversorgung von früher 1 mg/l bis 1,5 mg/l auf 0,3 mg/l bis 0,8 mg/l deutlich verkleinert werden, was wiederum dem Reinigungsprozess zugute kommt. Durch das spätere Einschalten und das frühere Ausschalten der Oberflächenbelüfter haben die Anlagenbetreiber die Flexibilität gewonnen, optimal auf Stromzeiten – und somit auf teure Spitzen – Einfluss zu nehmen. „Das ist deshalb so entscheidend“, erklärt Heinrich Denzer, „weil jede vom EVU bezogene Kilowattstunde, die über der festgelegten Abnahmegrenze von 900 kW liegt, 148 beim Einbau und im Jahr 2007 mit neuen Stromlieferverträgen 60 Euro zusätzlich kosten würde.“ Der Praktiker beziffert den Erfolg der Maßnahme folgendermaßen: „Im Bereich zwischen 20 und 25 Prozent konnten wir mit dieser Lösung unseren Stromverbrauch senken.“

|

Die Sanftstarter 3RW44

besitzen High-Feature-

Funktionen und beinhal-

ten eine Vielzahl von

Schutz- und Diagnoseein-

richtungen.

|

Halbierung des Serviceaufwands für Getriebe Der zweite entscheidende Aspekt neben der Energieeinsparung, der für die Wahl der 3RW44 ausschlaggebend war, ist die mechanische Komponente. Durch das sanfte Hochlaufen der 38-kW- Motoren gibt es gegenüber der bis dahin genutzten Stern- Dreieck-Variante keine Schaltschläge mehr. „Der Unterschied war sofort zu spüren“, erinnert sich Heinrich Denzer. Das große Massenträgheitsmoment der Oberflächenbelüfter belastete die angeschlossenen Getriebe derart stark, dass spätestens alle vier Jahre eine bis zu 18.000 Euro teure Reparatur anstand. Zusätzlich mussten immer Reserveaggregate vorhanden sein, die im Bedarfsfall in rund vier Stunden gewechselt wurden. Heinrich Denzer schätzt: „Durch die Sanftstarterlösung haben wir deutlich weniger Ausfälle und wir rechnen mit einer Verlängerung der Getriebe-Serviceintervalle auf etwa acht Jahre.“ Ein wesentlicher Grund für den sanften Anlauf ist die Drehmomentregelung des hochlaufenden Antriebs durch den 3RW44. Darüber hinaus erlauben die Niederspannungs-Schaltgeräte, die Strombegrenzung entsprechend den Anforderungen einzustellen. Wie bei der kleineren Variante 3RW40 sind auch hier das besagte Überbrückungskontaktsystem, der Geräteeigenschutz und der Motorüberlastschutz bereits integriert. Neben High-Feature-Funktionen wie Fehlerlogbuch, Ereignisliste oder Trace-Funktion besitzen die 3RW44 Steuereingänge und programmierbare Relaisausgänge. Hiermit waren die hauseigenen Techniker in der Lage, eine einfache und übersichtliche Kaskadenschaltung aufzubauen, die sich automatisch an den Belüftungsbedarf anpasst. Wie in einem Staffellauf werden die Signale vom vorauslaufenden Oberflächenbelüfter an den nachfolgenden übermittelt. Das funktioniert folgendermaßen: Meldet die Messsonde einen sinkenden Sauerstoffanteil, sendet sie ein Signal an den Steuereingang des ersten Sanftstarters, der dann entsprechend seiner Programmierung die erste Turbine hochfährt. Der programmierbare Relaisausgang aktiviert den zweiten und dieser den dritten Sanftstarter. Weil die Sanftstarter in der Lage sind, Mess- und Betriebswerte, aber auch Warn- und Störmeldungen auszugeben, wurden die Sanftstarter in die neue Leittechnik auf Basis des Prozessleitsystems Simatic PCS7 von Siemens integriert. „Dort werden alle Daten für einen optimalen Anlagenbetrieb protokolliert und für Langzeitauswertungen archiviert“, erklärt Heinrich Denzer. Aus diesem Grund war es wichtig, dass die ausgewählten Geräte direkt über den Profibus angesprochen werden können. Beim 3RW44 von Siemens gibt es hierzu ein eigenes Profibus-DP- Modul, das optional eingebaut werden kann. Für den pensionierten Betriebsleiter ein wichtiges Kriterium: „Wir wollen, dass alle Geräte untereinander kommunizieren können und in Zukunft alle Anlagenteile von der Leitwarte aus fernbedienbar sind.“ „Kleiner Eingriff“ spart Energie- und Servicekosten Letztendlich zeigt das Beispiel der Modernisierung der Steuerungstechnik in der Abwasser-Reinigungs-Anlage Minden-Lete dass es für Kosteneinsparungen einfache Wege gibt. Die Investition in eine Sanftstarter-Lösung hat sich durch den reduzierten Stromverbrauch und die verlängerten Serviceintervalle in kürzester Zeit amortisiert, so dass die Geräte die nächsten zehn bis 20 Jahre regelrecht Geld verdienen. Sukzessive soll in Minden die gesamte technische Ausrüstung beziehungsweise der Anlagenbetrieb diesem Beispiel folgen. „Der nächste Schritt wird sein, die vorbeugende Instandhaltung noch weiter auszubauen, aber nicht mehr in den Zyklen wie bisher, sondern nach Möglichkeit um den Faktor zwei verlängert“, fass Heinrich Denzer zusammen.

Siemens AG

Automation and Drives

Low-Voltage Controls and Distribution

P.O. Box 48 48, D-90327 Nuremberg

www.siemens.com/lowvoltage

Neben dem Betrieb von Belüftern, sind es vor allem die Pumpen, die auf Kläranlagen wesentlich zum Stromverbrauch beitragen. Eine Kampagne „Energieeffiziente Systeme in Industrie und Gewerbe „, die von der deutschen Energie-Agentur GmbH und des Verbandes Deutscher Maschinen und Anlagenbau durchgeführt wird, soll den Betroffenen zeigen wie durch Steigerung der Energieeffizienz ihrer Pumpensysteme der Stromverbrauch gesenkt werden kann. Wie bereits durchgeführte Beratungen zeigen, ist eine bedarfsabhängige Regelung der Pumpendrehzahl mit Frequenzumrichtern erfolgreich.

Neben dem Betrieb von Belüftern, sind es vor allem die Pumpen, die auf Kläranlagen wesentlich zum Stromverbrauch beitragen. Eine Kampagne „Energieeffiziente Systeme in Industrie und Gewerbe „, die von der deutschen Energie-Agentur GmbH und des Verbandes Deutscher Maschinen und Anlagenbau durchgeführt wird, soll den Betroffenen zeigen wie durch Steigerung der Energieeffizienz ihrer Pumpensysteme der Stromverbrauch gesenkt werden kann. Wie bereits durchgeführte Beratungen zeigen, ist eine bedarfsabhängige Regelung der Pumpendrehzahl mit Frequenzumrichtern erfolgreich.

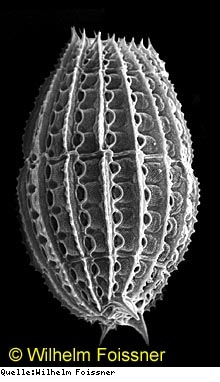

Etwas ganz Besonderes für Leute, die mehr über das Leben im Wassertropfen wissen möchten, findet man in PROTOZOOLOGICAL MONOGRAPHS Band 3. Die Autoren Professor Dr. Wilhelm Foissner und Martin Kreutz beschreiben 656 Arten von Bakterien, Protisten und Mikrometazoen welche im Simmelried auftreten, einem drei Hektar großen Moorgebiet im Süden Deutschlands in der Nähe von Konstanz. Jede beschriebene Art wird in durchschnittlich 2 farbigen Mikrofotografien dargestellt. Außerdem werden die Oberflächenstrukturen der meisten beschriebenen Gruppen und von vielen Ciliaten mit dem Rasterelektronenmikroskop dargestellt. Das Simmelried entstand nach der letzten Eiszeit (Würm) vor ca. 15000 Jahren. Über 1000 ausgezeichnete farbige Mikrofotos von Bakterien bis zu Insektenlarven.

Etwas ganz Besonderes für Leute, die mehr über das Leben im Wassertropfen wissen möchten, findet man in PROTOZOOLOGICAL MONOGRAPHS Band 3. Die Autoren Professor Dr. Wilhelm Foissner und Martin Kreutz beschreiben 656 Arten von Bakterien, Protisten und Mikrometazoen welche im Simmelried auftreten, einem drei Hektar großen Moorgebiet im Süden Deutschlands in der Nähe von Konstanz. Jede beschriebene Art wird in durchschnittlich 2 farbigen Mikrofotografien dargestellt. Außerdem werden die Oberflächenstrukturen der meisten beschriebenen Gruppen und von vielen Ciliaten mit dem Rasterelektronenmikroskop dargestellt. Das Simmelried entstand nach der letzten Eiszeit (Würm) vor ca. 15000 Jahren. Über 1000 ausgezeichnete farbige Mikrofotos von Bakterien bis zu Insektenlarven.