Vorbemerkung:

Das Bundesumweltministerium hat in einem Eckpunktepapier und anlässlich einer Expertentagung am 6. und 7.12.2006 Vorschläge unterbreitet, mit denen einerseits die Weichen für eine langfristig angelegte Klärschlammverwertung gestellt, andererseits aber auch die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes berücksichtigt werden sollen. Um sowohl den Belangen der Kreislaufwirtschaft als auch den Bodenschutzbelangen zu entsprechen, schlägt das Bundesumweltministerium eine deutliche Absenkung von Schadstoffgrenzwerten vor. Die Vorschläge des „Eckpunktepapieres“ orientieren sich daher eng an dem, was in qualitativer Hinsicht bei den Klärschlammbelastungen derzeit realisierbar ist. Durch die beabsichtigten Grenzwerte soll auch der Anreiz zur weiteren Schadstoffminderung bestehen bleiben. Daneben soll die Eigenverantwortung der Klärschlammabgeber durch vertrauensbildende Massnahmen (Anreize für Entsorgungsfachbetriebe und Güte-/Qualitätssicherung) gestärkt werden.

Ursprünglich sollte die Neufassung der Klärschlammverordnung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Novelle der EG-Klärschlammrichtlinie erfolgen; bedauerlicherweise wurde die Richtliniennovelle mehrfach verschoben. Grund war zunächst die vorgezogene Bearbeitung der „Thematischen Strategie Bodenschutz“, deren Ziele konsequenterweise auch mit den Regelungen einer novellierten Klärschlammrichtlinie (und einer eventuellen Bioabfallrichtlinie) abzugleichen sind.

Im Rahmen der Beratungen zur Novelle der Abfallrahmenrichtlinie wurde von der Kommission erneut angekündigt, nunmehr alsbald einen Vorschlag für die Neufassung der Klärschlammrichtlinie vorzustellen.

I. Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung

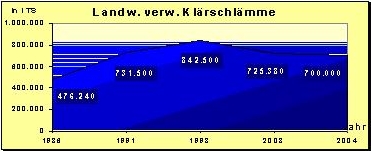

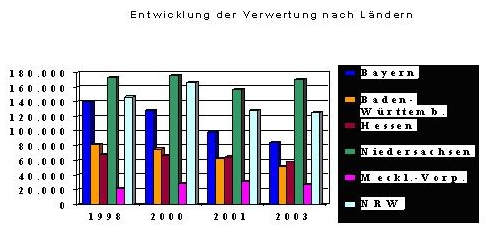

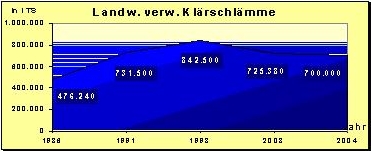

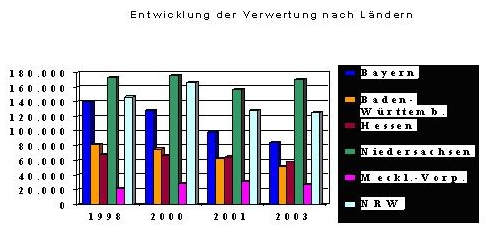

In Deutschland fielen in 2004 rd. 2,2 Mio. Tonnen (Trockensubstanz) Klärschlamm aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen an. Hiervon wurden rd. 60 % in der Landwirtschaft (ca 30%) und im Landschaftsbau zu Düngezwecken eingesetzt und damit stofflich verwertet. Grund für den Klärschlammeinsatz in der Landwirtschaft und dem Landschaftsbau sind insbesondere die Phosphorgehalte des Klärschlammes. Die insgesamt in kommunalen Klärschlämmen enthaltenen Phosphate könnten rechnerisch 15-20 % des Phosphatbedarfs der Landwirtschaft abdecken.

Quelle: Bericht des BMU an die EG-Kommission gem. Richtlinie 86/278/EWG vom 29.10.2004

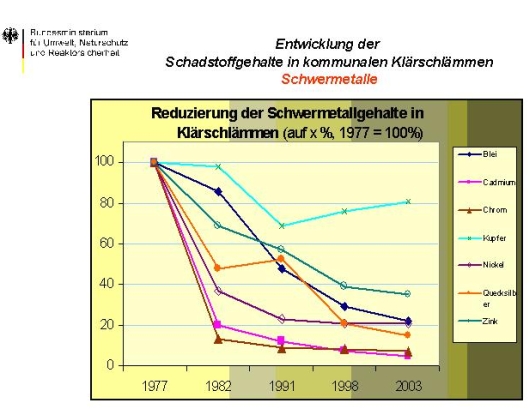

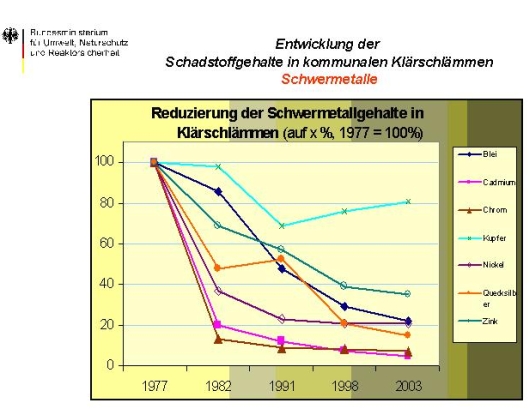

Die Schwermetallgehalte der Klärschlämme sind seit Anfang der 80er Jahre z. T um über 90 % gesunken; ebenso konnten die Gehalte bei relevanten organischen Schadstoffen deutlich reduziert werden.

![]()

II. Aktuelle Überlegungen zur Neufassung der Klärschlammverordnung

Seit dem 1. Juli 1992 gilt die derzeitige Fassung der Klärschlammverordnung – also seit mittlerweile fast 15 Jahren. Bei verschiedenen Bestimmungen der Verordnung hat sich Änderungsbedarf aufgestaut, dem nunmehr entsprochen werden soll.

Bundesumweltminister Gabriel hat entschieden, dass die Anforderungen zu überprüfen und zu verschärfen sind.

Mit der beabsichtigten Novelle der Verordnung soll eine sowohl den aktuellen Belangen des Bodenschutzes als auch den Belangen der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung entsprechende Regelung in Kraft gesetzt werden.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre mit den Preiskapriolen bei verschiedenen Rohstoffen lehren, dass wir auch mit der Ressource Phosphor sparsam umgehen sollten – Verknappungen sind kurzfristig nicht zu erwarten, längerfristig aber auch nicht auszuschließen. Gerade die Phosphate mit geringen Schadstoffgehalten (Cadmium) dürften in vergleichsweise kurzer Zeit zur Neige gehen.

Klärschlämme kommunaler Herkunft stellen daher eine Phosphorreserve dar, auf die wir nicht leichtfertig verzichten sollten.

Die bislang vorliegenden Ergebnisse der gemeinsamen Förderinitiative des Bundesforschungs- und des Bundesumweltministeriums zur Phosphorrückgewinnung zeigen, dass dieser Weg gegenwärtig noch keine ökonomisch sinnvolle Alternative zum Einsatz von Rohphosphat ist. Die direkte Nutzung der Klärschlämme als Phosphorreserve stellt demnach den wirtschaftlicheren Weg zur Nutzung der Nährstoffressource Phosphor dar. Andererseits geben die Schadstoffgehalte im Klärschlamm nach wie vor Anlass für eine kritische und permanente Überwachung.

Die nachfolgenden Vorschläge für eine grundlegende Überarbeitung der Klärschlammverordnung liegen auf der Linie des Bundesratsbeschlusses 313/02 vom 26.4.2002 über die „Zukunft der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlamm“. Die Länder forderten darin die Bundesregierung u.a. auf, die Schadstoffgrenzwerte angemessen zu senken, aber auch Technologien zur Rückgewinnung schadstoffarmer Phosphate aus Abwasser/Klärschlamm zu fördern. Das Bundesumweltministerium hat die wesentlichen Vorschläge für eine Änderung der Klärschlammverordnung in einem „Eckpunktepapier“ (Neufassung der Klärschlammverordnung – Ressourcen nutzen, Böden schonen) mit Datum vom 21.11.2006 veröffentlicht und u.a. auf der BMU-Homepage eingestellt (www.bmu.de). Die Eckpunkte wurden u.a. im Rahmen einer Expertenanhörung am 6. und 7.12. zur Diskussion gestellt.

Das BMU hält eine Klärschlammverwertung demnach unter den folgenden Rahmenbedingungen für vertretbar;

1. Grundsätzliches Festhalten an dem umweltpolitischen Ziel, dass es längerfristig zu keiner (wesentlichen) Schadstoffanreicherung in Böden u.a. durch Düngemaßnahmen, also auch durch Klärschlammdüngung, kommt. Die Durchsetzung dieses Ziels bei der Klärschlammverwertung sollte schrittweise in Anpassung an den Stand der Technik erfolgen. Mit den vorgeschlagenen Grenzwerten erfolgt bereits der entscheidende Schritt in Richtung des langfristig angestrebten Zieles.

Grenzwertvorschläge – Schwermetalle (in mg/kg TS)

|

Parameter

|

Blei

|

Cadm.

|

Chrom

|

Kupfer

|

Nickel

|

Quecks.

|

Zink

|

|

Vorschlag

|

Novelle 2007

|

100

|

2

|

80

|

(600)

|

60

|

1,4

|

(1.500)

|

|

Geltende AbfKlärV

|

900

|

10

|

900

|

800

|

200

|

8

|

2500

|

|

„ „Gute Qualität und sichere Erträge“, Juni 2002, Bodenart „Lehm“

|

60

|

0,9

|

45

|

70

|

45

|

0,5

|

390

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Die Parameter Kupfer und Zink, die gleichzeitig auch essentielle Spurennährstoffe für Pflanzen sind, wären gesondert zu bewerten, sofern es keine Anhaltspunkte für ein Übermaß und damit erhebliche Bodenanreicherungen sowie toxische Wirkungen auf Mikroorganismen gibt.

3. Einführung eines (Schlamm-)Grenzwertes für Benz-a-Pyren von 1mg/kg TS. Prüfung der Einführung eines (Schlamm-)Grenzwertes für die polyzyklischen Moschusverbindungen „Tonalid“, „Galaxolid“ (HHCB, AHTN ) und für Organozinnverbindungen ( MBT , DBT; nicht TBT) sowie DEHP. (Hinweis: Analysevorschriften für Moschusverbindungen und für zinnorganische Verbindungen werden derzeit durch CEN erarbeitet.)

Grenzwertvorschläge – organische Schadstoffe ( in mg/kg TS; Dioxine = ng/kg TS)

|

Parameter

|

PCB

|

Dioxine

|

AOX

|

B(a)P

|

DEHP

|

Moschus

|

MBT +

OBT

|

|

Vorschlag Novelle

|

|

0,1 je Kongener

|

30ng

|

400

|

1

|

100?

|

15?

10?

|

0,6?

|

|

AbfKlärV

|

0,2 je K.

|

100ng

|

500

|

–

|

|

–

|

–

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse bei sog. „Bioabfallgemischen“ und bei aus dem Ausland importierten Klärschlämmen wird zudem geprüft, ob für PFT ein Grenzwert festzulegen ist oder ergänzende Nachweispflichten erforderlich sind.

4. Schaffung von Vereinfachungsmöglichkeiten (u.a. vereinheitlichte Datenerhebung über Umweltstatistikgesetz (UStatG) und AbfKlärV).

5. Schaffung der Möglichkeit zur Teilnahme der Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen an einer anerkannten Gütesicherung

(Maßstab für die Anerkennung von Güte-/Qualitätssicherungsinstitutionen wären die entsprechenden Anforderungen, die in dem Bund/Länder-Papier „Hinweise zum Vollzug der Bioabfallverordnung“ niedergelegt sind).

Bei Teilnahme an Systemen der Güte/Qualitätssicherung könnte auf regelmässige Dioxin- und PCB- Untersuchungen verzichtet werden. Voraussetzung: Besonders niedrige Belastungen in den vergangenen 10 Jahren.

Zudem: Befreiung von Voranzeige der Klärschlammaufbringung und Verzicht auf (Wiederholungs-) Bodenuntersuchungen.

6. Prüfung der Einführung von Anforderungen an die Material“hygiene“ (Salmonellen) oder erweiterte Auflagen an Einarbeitung /Anbaueinschränkungen.

7. Harmonisierung der Boden(grenz)werte für Schwermetalle mit der Bundesbodenschutzverordnung und der Bioabfallverordnung.

8. Redaktionelle Klarstellungen

(u.a. Definition Klärschlammkompost, Gartenbau; Einbeziehung der Kalkgehalte bei der Ermittlung der Schadstoffbelastungen);

9. Erweiterung des Anwendungsbereiches der qualitativen Anforderungen der Klärschlammverordnung auch auf Flächen ausserhalb von Landwirtschaft und Gartenbau.

Grenzwertregelungen für Nonylphenol und Lineare Alkylbenzolsulfonate [LAS] werden aus fachlicher Sicht nicht für zwingend gehalten, da diese Verbindungen entweder im Boden sehr schnell abgebaut werden oder sich die bereits erreichten Reduzierungen der Klärschlammbelastungen aufgrund von Anwendungsbeschränkungen dieser Stoffe weiter fortsetzen werden. Zu prüfen ist die Eignung von Biotestverfahren, um die Relevanz von Klärschlammzufuhr auf Mikroorganismen zu bewerten.

Parallel zur Fortführung der bodenbezogenen Klärschlammverwertung von Klärschlämmen guter Qualität wird auch weiterhin die gemeinsam von BMBF, BMU und BMELV getragene „Förderinitiative Kreislaufwirtschaft für Pflanzennährstoffe, insbesondere Phosphor“ unterstützt. Ziel der Initiative ist es, Impulse für die Nutzbarmachung der in organischen Materialien (Klärschlämme, aber auch tierische Nebenprodukte, wie Knochen und Tiermehle) enthaltenen Pflanzennährstoffe als Ausgangsstoff für Düngemittel und für innovative Verfahren zu geben.

III Klärschlammentschädigungsfonds

Rechtsklarheit besteht mittlerweile hinsichtlich der Frage, ob die Regelungen der Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung verfassungsgemäss sind. Mit seinem am 10.08.2004 bekannt gegebenen Beschluss vom 18.Mai 2004 hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerden von zwei Abwasseranlagenbetreibern und vier Kommunen, die sich gegen die Einrichtung eines abgabenfinanzierten Entschädigungsfonds für Schäden, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm entstehen könnten, als unbegründet zurückgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Beitragspflicht für den Klärschlamm-Entschädigungsfonds nicht in verfassungswidriger Weise in Grundrechte eingreift. § 9 Düngemittelgesetz und die Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung verstoßen auch nicht gegen die Gewährleistung der gemeindlichen Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs.2 Grundgesetz. Damit hat das Bundesverfassungsgericht die Position des Bundes bestätigt, der immer von der Verfassungsmäßigkeit des Klärschlamm-Entschädigungsfonds ausgegangen ist.

Ein Beleg dafür, dass die Klärschlammverwertung zu keinen akuten Schäden führt, ist die Tatsache, dass weder der lange bestehende freiwillige Entschädigungsfonds noch der seit 1999 existierende gesetzliche Entschädigungsfonds bisher Schadenersatzleistungen leisten musste.

IV. Grenzwertüberlegungen auf der EU-Ebene

Von Verzögerungen geprägt sind die Arbeiten an der Novellierung der aus dem Jahr 1986 stammenden EU-Klärschlammrichtlinie. Bereits 1999 wurden erste Arbeitsentwürfe besprochen, es soll 2007 nunmehr der erste Richtlinienvorschlag vorgelegt werden. Dieser war zwischenzeitlich als Bestandteil der „Thematischen Strategie Bodenschutz“ vorgesehen.

Die wesentlichen Eckpunkte in einem nach wie vor aktuellen Arbeitspapier aus dem Jahr 2000 sind folgende:

– Zunächst soll der Anwendungsbereich der Richtlinie künftig auch auf sonstige Flächen (Landschaftsbau, Parkflächen etc.) ausgeweitet werden.

– Für Klärschlämme sieht das EU-Papier ein zeitlich gestaffeltes Stufenkonzept für die zulässigen Schadstoffgehalte vor (vgl. Anhangtabelle 1). Dabei waren bereits für 2005 Höchstgehalte vorgesehen, die deutlich unter den derzeit noch zulässigen Werten der 1986-er Richtlinie liegen. Die auf lange Sicht (ca. 2025) vorgesehenen Werte werden in der Bundesrepublik Deutschland schon jetzt weitgehend eingehalten.

– Die EU-Vorstellungen für die Richtlinien-Novelle beinhalten auch Überlegungen für Grenzwerte für organische Schadstoffe. Neben den in Deutschland geregelten Dioxinen/Furanen, PCB und AOX sollen ggf. auch zusätzlich LAS, DEHP, Nonylphenol und PAKs geregelt werden. Dies würde – auch für Deutschland – eine deutliche Verschärfung der Bestimmungen für die Klärschlammverwertung bedeuten (vgl. Anhangtabelle 2).

– Daneben soll die Häufigkeit der Schadstoffuntersuchungen in Abhängigkeit von den seitens der jeweiligen Kläranlage zur Aufbringung vorgesehenen Menge gestaffelt werden.

Zusätzlich hierzu hat die EG-Kommission in einer Ende 2003 veröffentlichten Unterlage die Erwartung geäußert, dass die Qualität der Klärschlämme künftig so verbessert wird, dass prinzipiell 75% der Schlämme für eine Verwertung in Frage kommen.

Die Beratungen über eine aktualisierte EG-Klärschlammrichtlinie sollen nunmehr 2007 auf der Grundlage eines Richtlinienentwurfes wieder aufgenommen und die novellierte Richtlinie könnte im Jahr 2008 oder 2009 in Kraft gesetzt werden.

V. Ausblick

Hinsichtlich der Zukunft der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung kann derzeit die Aussage getroffen werden, dass sich die Anforderungen künftig erheblich verschärfen werden – aktuell insbesondere auf Grund nationaler Vorgaben. Akute Gefährdungen von Böden durch Klärschlämme bestehen nicht, so dass die rechtlichen Neuregelungen ohne zeitlichen Druck erarbeitet werden können.

Offensichtlich hat es auch die EG-Kommission mit der Novelle der Klärschlammrichtlinie nicht besonders eilig, obwohl die bisherigen Grenzwerte noch erheblich über den in Deutschland gültigen Werten liegen und diese – zumindest nach dem aktuellen Stand der Abwassertechnik – auf längere Sicht als nicht vertretbar anzusehen sind.

Anhangtabelle 1:

Grenzwertvorschläge (EG)

für Schwermetalle im Klärschlamm zur landwirtschaftlichen Verwertunga)

(Grenzwerte können alternativ auf Trockenrückstand oder auf Phosphorgehalt

bezogen werden)

|

Schwermetall

|

Grenzwerte

(mg/kg TS)

|

Zielwerte1)

|

|

|

Richtlinie

86/278/EWG

|

Vorschlag

|

Mittelfristig

(ca.2015)

|

Langfristig

(ca.2025)

|

|

Kadmium

|

20-40

|

10(250)

|

5

|

2

|

|

Kupfer

|

1000-1750

|

1000(25000)

|

800

|

600

|

|

Quecksilber

|

16-25

|

10(250)

|

5

|

2

|

|

Nickel

|

300-400

|

300(7500)

|

200

|

100

|

|

Blei

|

750-1200

|

750(18750)

|

500

|

200

|

|

Zink

|

2500-4000

|

2500(62500)

|

2000

|

1500

|

|

Chrom

|

–

|

1000(25000)

|

800

|

600

|

a) Stand: Arbeitspapier der EU vom 27.04.2000

1) 90% der Schlämme, die landwirtschaftlich verwertet werden, sollen mittel- bzw. langfristig die „Ziel-werte“ unterschreiten.

In Klammern: Auf den Phosphorgehalt bezogene Grenzwerte

Anhangtabelle 2:

EU-Diskussionswerte

für organische Schadstoffe im Klärschlamm

bei landwirtschaftlicher Verwertunga)

|

Schadstoff

|

(mg/kg TS)

|

|

AOX

|

500

|

|

AS

|

2600

|

|

DEHP

|

100

|

|

Nonylphenol1)

|

50

|

|

PAK (9)

|

6

|

|

PCB (7)2)

|

0,8

|

|

PCDD/-F (TE)

|

100 ng

|

a) Stand: Arbeitspapier der EU vom 27.04.2000

1) Nonylphenol und Nonylphenoletoxylat

2) Summe der PCB-Kongenere 28, 52, 101, 118, 138, 153 und 180.

Autor: vom BMU

“ Die energetische Effizienz und die dadurch erzielte Treibhausgasreduktion können nicht die alleinigen Kriterien für eine ökologische Gesamtbewertung von Biotreibstoffen sein “ sagte der Wissenschaftler Rainer Zah bei der Vorstellung einer schweizerischen Studie, die von den Bundesämtern für Energie, Umwelt und Landwirtschaft in Auftrag gegeben wurde. Ziel war die Beurteilung der Umweltauswirkungen der gesamten Produktionskette von den in der Schweiz genutzten Treibstoffen aus Biomasse. Dazu wurde eine ökologische Bewertung verschiedener alternativer Treibstoffe – Bioethanol, Biomethanol. Biodiesel und Biomethan- vom Anbau der Rohstoffe über die Herstellung bis zur Nutzung der Biotreibstoffe durchgeführt.

“ Die energetische Effizienz und die dadurch erzielte Treibhausgasreduktion können nicht die alleinigen Kriterien für eine ökologische Gesamtbewertung von Biotreibstoffen sein “ sagte der Wissenschaftler Rainer Zah bei der Vorstellung einer schweizerischen Studie, die von den Bundesämtern für Energie, Umwelt und Landwirtschaft in Auftrag gegeben wurde. Ziel war die Beurteilung der Umweltauswirkungen der gesamten Produktionskette von den in der Schweiz genutzten Treibstoffen aus Biomasse. Dazu wurde eine ökologische Bewertung verschiedener alternativer Treibstoffe – Bioethanol, Biomethanol. Biodiesel und Biomethan- vom Anbau der Rohstoffe über die Herstellung bis zur Nutzung der Biotreibstoffe durchgeführt.

Die Mikrogasturbine ersetzt ein veraltetes Block-Heizkraftwerk, auf Grund des Vorteils bei Wartung und Instandhaltung hat man sich für diese Technik entschieden. Während man für ein BHKW etwa € 1,50 pro Betriebsstunde für die Wartung veranschlagen müsse, seien es bei den Mikrogasturbinen nur 30 bis 40 Cent. Zwar liege der elektrische Wirkungsgrad der Mikrogasturbinen mit ca. 30 Prozent leicht unter dem des BHKW, dafür kann die entstehende Verbrennungswärme mittels Wärmetauscher ebenfalls genutzt werden. Auf der Kläranlage mit 50.000 EW und einer täglichen Gasproduktion von 500 bis 850 Kubikmeter, ist die Turbine ganzjährig ausgelastet. Mit den erzeugten 550.000 kWh elektrischer Energien kann so die Hälfte des Kläranlagenbedarfs gedeckt werden.

Die Mikrogasturbine ersetzt ein veraltetes Block-Heizkraftwerk, auf Grund des Vorteils bei Wartung und Instandhaltung hat man sich für diese Technik entschieden. Während man für ein BHKW etwa € 1,50 pro Betriebsstunde für die Wartung veranschlagen müsse, seien es bei den Mikrogasturbinen nur 30 bis 40 Cent. Zwar liege der elektrische Wirkungsgrad der Mikrogasturbinen mit ca. 30 Prozent leicht unter dem des BHKW, dafür kann die entstehende Verbrennungswärme mittels Wärmetauscher ebenfalls genutzt werden. Auf der Kläranlage mit 50.000 EW und einer täglichen Gasproduktion von 500 bis 850 Kubikmeter, ist die Turbine ganzjährig ausgelastet. Mit den erzeugten 550.000 kWh elektrischer Energien kann so die Hälfte des Kläranlagenbedarfs gedeckt werden.