Sybille Wenke-Thiem, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsches Institut für Urbanistik

24.10.2007

Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) und Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) entwickeln gemeinsam mit Partnern des Forschungsverbunds netWORKS Lösungsmöglichkeiten für eine „demografieangepasste“ Stadttechnik | http://www.networks-group.de

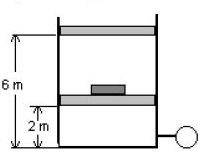

Berlin / Frankfurt/Main. Die Netze und Anlagen der kommunalen Wasserversorgung werden bisher zentral organisiert, und diese Zentralität gilt bislang gerade bei mittleren und hohen Siedlungsdichten technisch und ökonomisch als vorteilhaft. Durch die abnehmende Bevölkerungszahl tritt jedoch eine völlig neue Problematik auf: Die Funktionalität der Systeme ist durch Unterauslastung gefährdet. In einigen Städten und Regionen sind Rück- und Umbaumaßnahmen der Netze notwendig, die an die Grenzen des betriebswirtschaftlich Machbaren gehen. In Ergänzung dieser Anpassungsstrategien gilt es, neben dem Rück- und Umbau auch über den Einsatz gänzlich neuer Technologien nachzudenken, außerdem sind Systemalternativen gegenüber dem Weiterbetrieb vorhandener Anlagen abzuwägen.

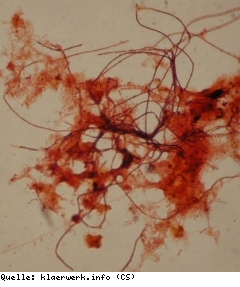

In Deutschland wurden in den letzten beiden Jahrzehnten bereits beachtliche Innovationen im Bereich alternativer Wasserver- und Abwasserentsorgungstechnologien entwickelt, die jedoch bisher ausschließlich im Rahmen weniger kleiner Modellprojekte umgesetzt wurden. Die Pilotvorhaben zeigten, dass Stofftrennung und neuartige Kombinationen von Ab- und Frischwasser prinzipiell möglich sind. Da es sich um flexible und nachhaltige Lösungen handelt, mit denen die Schließung von Nährstoffkreisläufen sowie die energetische Verwertung von Abwasser angestrebt wird, sind die Verfahren – angesichts der steigenden Energiepreise – auch volkswirtschaftlich interessant: Intelligente Systemlösungen zeichnen sich durch Stoffstromreduktion (Ökoeffizienz), höhere Flexibilität und teils kürzere Leitungswege aus und lassen langfristig eine ökonomische Effizienzanhebung (Energieverwertung) erwarten.

Nun gilt es herauszufinden, ob eine breitere Anwendung dieser Technologien sowie die Kombination mit vorhandenen Anlagen und Netzen auch in größerem Maßstab sinnvoll sind. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) untersuchen daher – gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und in Kooperation mit weiteren Forschungs- und Praxispartnern – praxistaugliche Umwandlungsmöglichkeiten der stadttechnischen Systeme. Der interdisziplinär arbeitende „Forschungsverbund netWORKS“ entwickelt gemeinsam mit Ver- und Entsorgungsunternehmen aus sechs Untersuchungskommunen mit unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklung langfristig tragfähige Angebots- und Infrastrukturkonzepte.

Einen Untersuchungsschwerpunkt bildet die Frage, ob und inwieweit semi- und dezentrale Lösungen ökonomisch und ökologisch effizienter sind und wie diese im existierenden betrieblichen Rahmen sukzessive angewandt werden könnten. Berücksichtigt wird dabei, dass Strukturanpassungen der Anlagen im Einklang mit den unternehmerischen Erfordernissen erfolgen müssen. Auch werden die Infrastruktur- und Stadtentwicklungsplanung integriert betrachtet und der Stand der Technik berücksichtigt.

Erste Ergebnisse sind Ende 2008 zu erwarten. Sie werden als Publikation veröffentlicht und als Beratungsinstrument auch auf der Homepage des Forschungsverbunds zu finden sein.

Nähere Informationen zum Forschungsverbund und zum Projekt „Transformationsmanagement für eine nachhaltige Wasserwirtschaft“ sind im Internet unter www.networks-group.de/ zu finden.

Weitere Informationen/Projektleitung:

Dipl.-Sozial-Ökonom Jens Libbe

Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Berlin,

Telefon: 030/39001-115, E-Mail: libbe@difu.de

PD Dr. Thomas Kluge,

Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE), Frankfurt/M.,

Telefon: 069/707691918, E-Mail: kluge@isoe.de

Internet: www.networks-group.de

Hintergrund: Der Forschungsverbund netWORKS …

… entwickelt konzeptionell innovative und nachhaltige Lösungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Praxisbezogen erarbeitet netWORKS Entscheidungshilfen für Kommunen als Verantwortliche für die Festlegung und Erbringung von Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie für die diese Leistungen ausführenden (kommunalen) Ver- und Entsorgungsunternehmen bzw. -betriebe.

Initiiert vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) und dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) wird die Forschungsgruppe von verschiedenen Forschungseinrichtungen getragen (kooperierende Institute: Arbeitsgruppe für regionale Struktur- und Umweltforschung (ARSU), Oldenburg, Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU), Institut für Städtebau und Landschaftsplanung, Lehrstuhl für Stadttechnik, Cottbus, COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt, Darmstadt, IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gGMBH, Mühlheim a.d. Ruhr). Das Projekt „Sozial-ökologische Regulation netzgebundener Infrastruktursysteme“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunkts „Sozial-ökologische Forschung“ gefördert. Im Forschungsverbund arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Ökonomie, Soziologie, Recht, Raumwissenschaft, Stadttechnik und Ökologie – je nach Projekt in unterschiedlicher institutioneller und fachlicher Zusammensetzung: www.networks-group.de.

Kurzinfo: Deutsches Institut für Urbanistik

Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu), Berlin, ist als größtes Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum die Forschungs-, Fortbildungs- und Informationseinrichtung für Städte, Kommunalverbände und Planungsgemeinschaften. Ob Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftspolitik, Städtebau, Soziale Themen, Umwelt, Verkehr, Kultur, Recht, Verwaltungsthemen oder Kommunalfinanzen: Das 1973 gegründete unabhängige Institut bearbeitet ein umfangreiches Themenspektrum und beschäftigt sich auf wissenschaftlicher Ebene mit allen Aufgaben- und Problemstellungen, die die Kommunen heute und in Zukunft zu bewältigen haben. Rechtsträger ist der Verein für Kommunalwissenschaften e.V., der zur Sicherung und Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung durch Förderung der Kommunalwissenschaften gegründet wurde.

Der Text ist selbstverständlich frei zum Abdruck – über ein Belegexemplar bzw. einen Beleglink würden wir uns sehr freuen!

Pressekontakte:

Sybille Wenke-Thiem

Ltg. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)

Ernst-Reuter-Haus, Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin,

wenke-thiem@difu.de, www.difu.de

Telefon: 030/39001-209/-208, Telefax: 030/39001-130

Weitere Informationen:

http://www.difu.de

http://www.networks-group.de

http://www.kommunalweb.de

URL dieser Pressemitteilung: http://idw-online.de/pages/de/news232107