Dr.-Ing. G. Seibert-Erling

1 Einleitung

Zu Beginn der Elektrifizierung im 19. Jahrhundert wurden dem elektrischen Strom mystische Eigenschaften nachgesagt; es sei gar ein „ganz besonderer Saft“. Ein Diebstahl konnte seinerzeit deshalb nicht bestraft werden, weil nach dem Strafgesetzbuch lediglich die unrechtmäßige Aneignung einer gegenständlichen Sache verfolgt wurde. Heute, mehr als 100 Jahre später, sind die physikalischen

Eigenschaften des elektrischen Stroms weitgehend aufgearbeitet.

In den letzten 10 Jahren hat der Strom jedoch wieder neue magische Eigenschaften angenommen,

die er entweder vorher nicht hatte oder die uns bislang verborgen geblieben sind. Ein wesentliches

Merkmal ist die Herkunft, weil sie entscheidend zur Preisbildung beiträgt. Trotz identischer physikalischer

Eigenschaften wie Strom, Spannung und Leistung zahlt der Endkunde heute einen unterschiedlichen

Preis, je nachdem ob der Strom aus erneuerbaren Energien oder in einem Atomkraftwerk erzeugt

wird. Weil der Strom aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten den Weg des geringsten

elektrischen Widerstandes nimmt, kann es durchaus vorkommen, dass jemand in der Nähe eines

Atomkraftwerkes wohnt und beim Kauf von teurem Strom aus erneuerbaren Energien trotzdem mit

dem „ungewollten“ billigen Atomstrom aus der Nachbarschaft beliefert wird. Dieses einfache Beispiel

verdeutlicht das heutige energierechtliche Grundproblem, in einem Stromnetz über die ohnehin schon

komplexen physikalischen Vorgänge hinaus klare kommerzielle Spielregeln für die Betreiber und Nutzer

zu vereinbaren.

Mit der Einführung des Energiewirtschaftsgesetzes 1935 wurde die bis dahin dezentral gewachsene

Energieversorgung eine staatliche Angelegenheit. Dieses Gesetz blieb bis 1998 in Kraft, war allerdings

zuletzt heftig umstritten: Die einen sahen es als Garant einer sicheren und kalkulierbaren

Stromversorgung, die anderen als Relikt der alten Reichspolitik und maßgebliches Hemmnis auf dem

Weg zu einer marktwirtschaftlich orientierten Energieversorgung. Auf europäischer Ebene ist die Politik

Anfang der 90er Jahre angetreten, die Energieversorgung umzukrempeln mit den Zielen, mehr

Wettbewerb zu schaffen und vor allem den damals schon nicht ganz unbekannten Klimaproblemen

stärker gerecht zu werden. In der Folge wurde ein neues Energierecht geschaffen, welches die bis

dahin gültigen gesetzlichen Regelungen an Umfang und Komplexität bei weitem übertrifft. Bis zum

heutigen Tag erweckt das neu geschnürte Gesetzespaket leider nicht annähernd den Eindruck, in

eine konvergente Phase der Stabilisierung und Konsolidierung einzutreten, sondern es tun sich im

Gegenteil immer neue Lücken auf. Nach einem kürzlich erschienenen Zeitungsbericht ist es im derzeitigen gesetzlichen Rahmen sogar möglich, deutschen oder französischen Atomstrom mit Emissionszertifikaten derart zu veredeln, dass daraus Strom aus norwegischen Wasserkraftwerken wird [1].

Dass die Umgestaltung der Energiewirtschaft keine einfache Angelegenheit sein würde, hätte den

Architekten der neuen rechtlichen und wirtschaftlichen Strukturen eigentlich klar sein müssen. Was sie

aus heutiger Sicht sträflich unterschätzt haben, ist die Einflussnahme der auf ihre eigenen Vorteile

bedachten Energiekonzerne. Den Stromkunden wurden von der Politik sinkende Preise durch mehr

Wettbewerb versprochen. Die Konzerne hingegen interpretieren den freien Wettbewerb nach der

sinngemäßen Umschreibung eines Politikers in der Weise, dass „sie nehmen, was sie kriegen können“.

Die letzten Preissteigerungen für Strom lagen teilweise bei 30%, und weitere Erhöhungen sind

bereits angekündigt.

Vor 100 Jahren waren die Menschen mit den seinerzeit noch weitgehend unbekannten physikalischen

Eigenschaften des Stroms in Erstaunen zu versetzen. Nachdem die alte Magie wissenschaftlich

durchdrungen ist, gelingt es den Energiekonzernen heute, uns mit immer neuen Variationen ihrer

Preispolitik zu verzaubern. Eines der zwischenzeitlich enttarnten Kunststücke ist der Stromhandel an

der Leipziger Börse EEX. Diese wird den Kunden als die im Wettbewerb ermittelte Messlatte für den

Strompreis verkauft. Tatsächlich wird dort nur eine geringe Menge des gesamten Handelsvolumens

umgeschlagen; der mengenmäßig größte Teil der Stromlieferverträge wird nach wie vor über Direktverträge verkauft. Die Börse dient mehr oder weniger als der Spielball zur Preisfindung, auf die jedoch gezielt, beispielsweise durch Außerbetriebnahme großer Kraftwerke, Einfluss genommen wird.

Die Durchsetzung höherer Preise bei gleichzeitig schlechter werdender Qualität und abnehmender

Versorgungssicherheit gelingt den als Oligopol agierenden 4 Energiekonzernen nicht zuletzt deshalb,

weil sie sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zur Erhaltung ihrer Wirtschaftsmacht einsetzen.

Als ein besonders wirkungsvolles Instrument hat sich die Besetzung politischer Schlüsselpositionen

durch Interessenvertreter aus den eigenen Reihen erwiesen [2].

Die neuen magischen Eigenschaften des Stroms wurden überwiegend von Juristen geschaffen, was

den für die Beschaffung der erforderlichen Energiemengen verantwortlichen Ingenieuren und Kaufleuten

in Kommunen, Gewerbebetrieben und der Industrie die Arbeit nicht gerade erleichtert. Bei weiteren

zu erwartenden jährlichen Preissteigerungen von mehr als 10 % wird für die Abwasserbetriebe die

Schmerzgrenze überschritten. Es stellt sich die Frage, wie zukünftig mit den Energiekosten umzugehen

ist und welche Möglichkeiten bestehen, die Kosten für die Beschaffung zu reduzieren oder zumindest

deren Anstieg zu dämpfen. Für große Verbände liegt allein der jährlich zu zahlende Mehrbetrag

im sechsstelligen Bereich. Speziell für die Kläranlagen als große Stromverbraucher verbleibt als

wirksames Gegenmittel zunächst die Senkung des Verbrauchs durch Steigerung der Effizienz oder

durch Steigerung der Stromproduktion aus dem selbst produzierten Klärgas.

Die Preissteigerungen beschränken sich nicht nur auf den Strom, sondern setzen sich bei den anderen

Energien wie Gas und Öl nahtlos fort. Der Ölpreis hat in diesem Jahr erstmals in der Geschichte

die Marke von 100 $ pro Barrel überschritten. Die Kunden können von Steigerungsraten bei Gas und

Öl von 10 % pro Jahr ausgehen. Mit der seit 2004 eingeleiteten Liberalisierung stehe auch hier neue

Wege für Verkauf und Beschaffung offen.

Wie es insgesamt weitergehen soll, lässt sich aufgrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden

Umstrukturierung des Energiemarktes und der Ungewissheit bezüglich der anstehenden gesetzlichen

Entscheidungen, z. B. der Novellierung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) nur schwierig

voraussagen. Unter diesen Voraussetzungen kann es nicht das Ziel dieses Beitrages sein, eine eindeutige Empfehlungen zu geben, sondern die für die Kläranlagen sich ergebenden Möglichkeiten der

Energiebeschaffung und des Verkaufs der produzierten Energien darzustellen und unter Berücksichtigung

der technischen und rechtlichen Randbedingungen die Vor- und Nachteile zu bewerten.

2 Die Rolle der Abwasserbetriebe aus energiewirtschaftlicher Sicht

Der Abwasserreinigungsprozess nach den heute üblichen Verfahren erfordert einen hohen Energieaufwand, der überwiegend als elektrischer Strom zur Bereitstellung mechanischer Antriebsenergie

benötigt wird. Im Abwasser ist allerdings auch Energie enthalten, einerseits in chemisch gebundener

Form und andererseits als Wärme- und Lageenergie. Nachdem die Zeiten ungezügelten Energieverbrauchs dem Ende zugehen und bei drastisch steigenden Preisen auch bisher als unwirtschaftlich geltende Ressourcen plötzlich interessant werden, spielt auch für die Kläranlagen ein effizienter Umgang mit dem Strom und die möglichst vollständige Nutzung des anfallenden Klärgases eine immer wichtigere Rolle. Die Idealvorstellung einer energieautarken Kläranlage, die ihren Strom- und Wärmebedarf vollständig aus eigenen Ressourcen deckt, ist erst an wenigen Standorten realisiert [[3]. Durch die fortschreitende technische Entwicklung wird es zukünftig immer häufiger möglich sein, Energie in Form von Strom, Gas und Wärme abzugeben; die Energieautarkie tritt dabei in den Hintergrund. Es kommt viel stärker auf die Integration der Kläranlagen in kommunale Energieversorgungskonzepte an.

Für diese neue Aufgabenstellung existieren noch keine standardisierten Konzepte. Hierzu bedarf es

nicht nur technischer Lösungsvorschläge, sondern auch neuer Ideen für die Beschaffung und den

Verkauf von Energie. Ansatzpunkte dafür ergeben sich durch die Strukturierung des Energiemarktes

nach Leistungsbereichen bzw. dem energetischen Potenzial oder durch eine Zuordnung zu den relevanten Bereichen des neuen Energierechts.

2.1 Die bisherige energetische Situation der Kläranlagen

Für den Reinigungsprozess auf Kläranlagen wird der größte Teil der Energie zur Belüftung, zum

Pumpen sowie zum Umwälzen von Abwasser und Schlamm verwendet. Als Antriebsenergie dient

elektrischer Strom, der dazu in mechanische Energie umgewandelt wird. Selten kommen andere Antriebe

wie Diesel- oder Gasmotoren zum Einsatz. Weiterhin wird im Bereich der Schlammbehandlung

Wärme zur Aufheizung des Schlamms benötigt. Dieser Bedarf wird üblicherweise aus dem anfallenden

Klärgas gedeckt, welches entweder direkt verheizt oder durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

mittels Blockheizkraftwerken zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt wird. Bei geringem Wärmebedarf im Sommer wird auf vielen Anlagen ohne BHKW das Klärgas abgefackelt oder die nicht benötigte Wärme ungenutzt an die Atmosphäre abgegeben. Neue energetische Arbeitsfelder

sind die Nutzung der im Abwasser enthaltenen Wärme, die Aufbereitung und Einspeisung des Klärgases

sowie die Nutzung des mit einer hervorragenden energetischen Infrastruktur ausgestatteten Geländes

als Standort für Windkraft- oder Biogasanlagen.

2.2 Die Folgen des liberalisierten Energiemarktes für die Abwasserbetriebe

Wer im liberalisierten Markt der Energiebeschaffung und des Energieverbrauchs mitmischen will, sollte

sich zunächst darüber im Klaren sein, dass die Energiewirtschaft ein weites Feld mit vielen komplexen

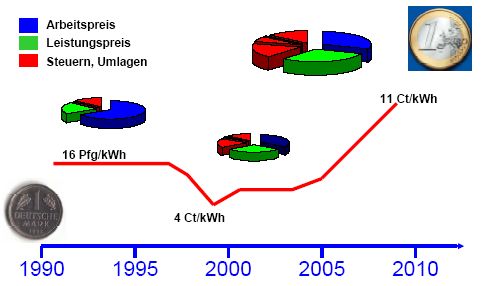

Abhängigkeiten geworden ist. Das zeigt sich u. a. an der Preisentwicklung der letzten 15 Jahre

(Bild 1). Vor der Liberalisierung setzte sich der Strompreis aus wenigen pauschalen Anteilen zusammen,

die in direktem Bezug zur abgenommenen Menge bzw. Leistung standen. Mit der Liberalisierung

sind Steuern und Umlagen hinzugekommen, die nur noch teilweise proportional zur Strommenge sind

und zudem nicht für alle Verbraucher einheitlich zutreffen.

Bild 1: Entwicklung der Stromkosten in den letzten 15 Jahren

Unter dem Strich zahlen die Verbraucher heute mehr als vor 15 Jahren. Der Anteil der Steuern und

Umlagen ist von ca. 15% auf über 40% angestiegen. Darauf wird von den Energiekonzernen gerne als

Ursache der Preiserhöhungen verwiesen. Wenn dann aber für das Jahr 2008 eine Preiserhöhung um

10% angekündigt wird, darf man nicht übersehen, dass es sich bei unveränderten Sätzen für Steuern

und Umlagen um eine Mehreinnahme für die Konzerne von über 20% handelt. Mit gestiegenen Erzeugungskosten ist das kaum zu begründen, mit Sicherheit werden die Konzerngewinne am Ende des

Jahres aber noch höher ausfallen.

Die gesamte Materie ist mittlerweile derart kompliziert geworden ist, dass es zwischenzeitlich nicht nur

auf Energiethemen spezialisierte Anwaltskanzleien gibt, sondern dass sich dort sogar Spezialisten mit

einzelnen Rechtsbereichen befassen müssen. Eine nicht von der Hand zu weisende Ursache für diese

Entwicklung ist die offensichtliche Unfähigkeit der Politik, die Folgen ihres eigenen Handelns einigermaßen realistisch zu prognostizieren und zu kontrollieren [4]. Die Rede vom „Gesetz der unbeabsichtigten Folgen“ macht die Runde und scheint vor allem beim Energierecht zuzutreffen.

2.3 Einordnung der Kläranlagen nach dem energetischen Potenzial

Ordnet man charakteristische Energieanlagen nach der Leistung und dem Energiepotenzial (Bild 2),

dann endet die Skala bei den großen Kraftwerken mit über 1000 MW Leistung pro Anlage. Im Leistungsbereich darunter liegen als Verbraucher große Raffinerien und Chemiewerke. Mit einigem Abstand folgen dann die großen Infrastrukturanlagen, zu denen die Flughäfen und die Kläranlagen der

Millionenstädte zählen. Mittlere bis große Kläranlagen liegen etwa einen Faktor 10 darunter im gleichen

Leistungsbereich wie große Windräder und Biogasanlagen.

Bild 2: Einordnung von Energieanlagen nach Leistungsbereichen

Die Erfahrungen zeigen, dass die gesetzlichen Regelungen im Energiebereich meist für Anlagen ähnlicher Leistung zutreffend sind, unabhängig von der Branche oder der speziellen Anwendung. Auf

horizontaler Ebene führt dies nicht selten dazu, dass Gesetze und Vorschriften auf einzelne Branchen

zugeschnitten sind und damit unbeabsichtigte Folgen für andere Anlagen in dieser Leistungsklasse

haben. Kläranlagen sind davon besonders betroffen, weil einige für Windkraft oder Biogasanlagen

vereinbarte Vorteile, beispielsweise Zulagen zur Einspeisevergütung, bei ihnen nicht zutreffen und

somit im direkten Wettbewerb ein finanzieller Nachteil entsteht. Es ist insbesondere nicht nachvollziehbar, wieso die Vergütung für Strom aus Klärgas nur etwa 6 – 7,5 ct/kWh beträgt, während der in Biogasanlagen erzeugte Strom bei einer deutlich höheren Grundvergütung und allen Zulagen am Ende

mit fast 20 ct/kWh vergütet wird.

Zwar besteht grundsätzlich kein Wettbewerb um die Vergütung, weil die Netzbetreiber in beiden Fällen

zur Abnahme des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stromes verpflichtet sind. Der Wettbewerb

entsteht jedoch um die für die Stromerzeugung notwendige Biomasse. Derzeit stellt sich die

Situation so dar, dass auf den Kläranlagen noch reichliche Reserven für eine sog. Cofermentation von

Biomasse zur Verfügung stehen [5]. Der daraus gewonnene Strom würde allerdings nur mit dem Satz

für Klärgas vergütet. Wenn bei der technisch völlig gleichwertigen Vergärung in einer Biogasanlage

nahezu die doppelte Einspeisevergütung gezahlt wird, ist es wenig verwunderlich, dass Biogasanlagen

wie Pilze aus dem Boden schießen und auf der anderen Seite die vorhandenen Kapazitäten auf

den Kläranlagen ungenutzt bleiben.

Eine weitere interessante Perspektive ergibt sich, wenn man die Rolle der Abwasserbetriebe in Bezug

auf den Anteil an der Produktion von Strom aus erneuerbarer Energien betrachtet. Nach den aktuellen

statistischen Erhebungen liegt der Anteil der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Deutschland

bei etwa 10%. Davon trägt die Stromproduktion aus Klärgas aufgrund statistischer Erhebungen

etwa 1% bei. Diese Zahl ist jedoch nicht ganz korrekt, weil nach der Statistik nur der nach dem EEG

eingespeiste Strom erfasst wird. Tatsächlich ist der Anteil und vor allem das Potenzial höher, weil

immer mehr Betreiber den Strom wegen der unbefriedigenden Vergütungssituation für den Eigenverbrauch verwenden oder erst gar nicht das Stromerzeugungspotenzial aus Klärgas ausschöpfen.

Bild 3: Energetische Situation in Deutschland (Bezugsjahr 2006)

Bezogen auf den gesamten Energieverbrauch ist der Anteil des Stroms aus Klärgas eigentlich kaum

der Rede wert. Er ist aber immerhin etwa genauso so groß wie die Menge an Solarstrom. Die Solarbranche steht aber ohne Frage deutlich höher im Kurs, sowohl im Ansehen bei der Bevölkerung als

auch mit dem 5-6fach höheren Vergütungssatz nach dem EEG. Dabei fällt für beide Branchen die

Energie quasi kostenlos an und muss lediglich in Strom umgewandelt werden. Das Klärgas muss gar

klimaschädlich abgefackelt bzw. vernichtet werden, wenn es nicht genutzt wird. Unter diesen Voraussetzungen ist eine Bevorzugung der Solarbranche bzw. Fotovoltaik nur unter dem Aspekt des Aufbaus eines neuen Industriezweiges und der zu erwartenden Exportchancen nachvollziehbar. Wer als Abwasserbetrieb unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen messbaren Beitrag zur Stromerzeugung

aus erneuerbaren Energien leisten will, sollte die seine Pflicht auf die Nutzung des Klärgases legen

und die Photovoltaik als Kür ansehen. Es stehen allerdings keine Gründe entgegen, beides zu tun.

2.4 Das Energierecht heute und morgen

Die Neugestaltung des Energierechts wurde um 1990 eingeleitet. Dabei ging es zunächst um die Liberalisierung

des Strommarktes und die Schaffung eines europaweiten Wettbewerbs. Die Forderungen

nach einer stärkeren Berücksichtung der Belange des Klimaschutzes führten vor allem in Deutschland

zu einer Förderung des Einsatzes regenerativer Energien. Nach 15-jähriger Bauzeit ist ein komplexes

Gebilde entstanden, welches auf den ersten Blick klar strukturiert ist und die Zuständigkeiten eindeutig

regelt (Bild 4).

Die praktische Umsetzung der auf europäischer Ebene vorgegebenen Richtlinien verläuft aber auch

heute noch schleppend. Lücken, Widersprüche und missverständlichen Auslegungen sind an der Tagesordnung und erfordern häufige Revisionen und Überarbeitungen.

Unter dem Eindruck der zur Jahreswende 2006/2007 veröffentlichten alarmierenden Zahlen und Prognosen zur globalen Erwärmung wurde von der Bundesregierung am 23.8.2007 in Meseberg die „Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm“ erarbeitet [6]. Insgesamt sind 29 Thesen

aufgestellt und entsprechende Ziele formuliert worden, die ebenfalls rechtlich verankert werden müssen.

Die für die Abwasserbetriebe relevanten Themenbereiche sind nachfolgend mit den jeweiligen

Zielen und den ministeriellen Zuständigkeiten aufgelistet (Tabelle 1). Mit der Umsetzung ist bereits

begonnen worden, was aus der Sicht des Klimaschutzes erfreulich ist. Hinsichtlich der Rechtslage

wird man sich in den kommenden Jahren deshalb auf eine Reihe von Änderungen und Neuerungen

einstellen müssen. Die zu erwartenden Änderungen und Ergänzungen sind in der entsprechend erweiterten Übersicht des Energierechts (Bild 5) dargestellt.

Bild 4: Energierecht heute (2008)

Tabelle 1: Meseberger Programm (auszugsweise die Thesen, die für Abwasserbetriebe relevant sind)

| These | Bereich | Zuständigkeit |

| 1 | Kraft-Wärme-Kopplung Ziel: Verdopplung des Anteils von Strom aus KWK bis 2020 auf etwa 25% |

BMWi |

| 2 | Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich Ziel: Erhöhung von derzeit 13% auf 25 -30% bis 2020 |

BMU, BMWi, BMVBS |

| 9 | Einspeiseregelung für Biogas in Erdgasnetze Ziel: Erleichterung der Biogaseinspeisung, Dezentrale Nutzung von Biogas mittels KWK |

BMWi, BMU |

| 12 | CO2-Gebäudesanierungsprogramm Ziel: Weiterentwicklung, stärkere Ausschöpfung von Einsparpotenzialen |

BMVBS, BMF, BMBF, BMWI, BMU |

| 14 | Erneuerbare-Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) | BMU, BMVBS |

Bild 5: Energierecht im Umbau mit Angabe der „Baustellen“ und der jeweiligen Zuständigkeiten

3 Energiebeschaffung

Vor der Liberalisierung des Energiemarktes beschränkte sich die Beschaffung des Stroms wegen der

Monopolstellung der Versorger auf den Abschluss des Liefervertrages für die benötigte Strommenge

und die bereitgestellte Leistung. Die Beachtung besonderer rechtlicher Bestimmungen oder eine detaillierte technische Spezifizierung waren bis dahin nicht erforderlich. Es wurde mehr oder weniger der

vom Energieversorger vorbereitete Vertrag unterzeichnet. Nach der Liberalisierung stellt sich die Situation

gänzlich anders dar. Für die Beschaffung des Stroms sind folgende Bestimmungen zu beachten:

– das (europäische und nationale) Vergaberecht für die formale Durchführung der Beschaffung,

– das Energierecht für die Gestaltung der Verträge,

– die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)

sowie weitere Verordnungen und Anschlussbedingungen für Sondertarifkunden.

3.1 Vergaberecht

Rechtlich gesehen ist Strom eine Ware im Sinne von Artikel 28 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV). Bezugsverträge sind daher öffentliche Lieferverträge. Die Stromlieferung teilt sich grob in die Einspeisung bzw. den Bezug und die Durchleitung. Das von früher bekannte Rundum-sorglos-Paket besteht aus drei Einzelverträgen:

– den Liefervertrag für die reine Stromlieferung,

– den Netznutzungsvertrag für die Durchleitung,

– den Netzanschlussvertrag für die Einspeisung in das Netz.

Der vergaberechtliche Rahmen (Bild 6) wird abgesteckt durch die europäischen Vergaberichtlinien

und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Von den darauf aufbauenden Vergabeordnungen

ist für die Stromlieferung die VOL/A anzuwenden.

Bild 6: Rechtsrahmen für die Vergabe von Stromlieferverträgen (Quelle: Worm, BMU, 2005)

Eine Ausschreibung hat zwingend zu erfolgen, wenn befristete Verträge abgeschlossen werden, bei

denen der Vertragswert über dem relevanten Schwellenwert liegt (in der Regel 200.000 €). Bei unbefristeten Verträgen ist eine Ausschreibung durchzuführen, wenn der Auftragswert über dem 48-fachen des monatlichen Zahlungsbetrages liegt. Die Verlängerung eines bestehenden Vertrages ohne Ausschreibung ist grundsätzlich unzulässig. Die Ausschreibung soll auf objektiven Kriterien für die Herstellung bzw. die Herkunft des Stroms aufbauen und die Eignung der Bieter angemessen berücksichtigen. Der Zuschlag hat vorrangig auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erfolgen oder bei Fragen der Wirtschaftlichkeit nach vorher bekannt zu gebenden Kriterien.

Bei der Beschaffung unterscheidet man im Wesentlichen zwischen der klassischen Vollversorgung

und der strukturierten Beschaffung:

– Die klassische Vollversorgung entspricht den von früher gewohnten Vertragsmodellen mit dem

Unterschied, dass die Leistung durch Ausschreibung dem Wettbewerb zu unterstellen sind. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings, dass gerade bei großen Objekten wie Kläranlagen

trotz europaweiter Ausschreibung oft nur ein einziges Angebot eingeht, vorzugsweise vom örtlichen

Energieversorger oder Netzbetreiber. Nicht selten lag dann der Preis sogar deutlich höher als

bei den vorangegangenen Vertragsverlängerungen. Die Schlussfolgerungen daraus bleiben dem

geneigten Leser überlassen. Detaillierte Informationen zur Durchführung von Ausschreibungen

und zur Bewertung von Ausschreibungsergebnissen finden sich in der nachfolgend angegebenen

Literatur [7], [10], [9], [10], [11].

– Bei der etwas moderneren Form der strukturierten Beschaffung wird die gesamte benötigte Energiemenge in einzelne und auf die Verbrauchscharakteristik möglichst gut angepasste Leistungspakete mit unterschiedlich langen Laufzeiten aufgeteilt. Üblicherweise wird ein langfristig laufendes Paket für die Grundlast mit möglichst günstigem Preis um flexible Zusatzpakete ergänzt, bei denen das Risiko für Preisschwankungen auf beide Vertragspartner verteilt wird. Aus der Sicht eines Abwasserbetriebes ist diese Art der Beschaffung ein neues und äußerst komplexes Betätigungsfeld.

Das notwendige Grundlagenwissen kann man sich aneignen, jedoch wird man mit der Durchführung

der Beschaffung üblicherweise überfordert sein. Deshalb ist der Regelfall, sich hierzu eines

am Strommarkt tätigen Händlers zu bedienen, mit dem man die Durchführung der Beschaffung

dann abstimmt. Als Anhaltswert gilt, dass eine strukturierte Beschaffung ab einem Volumen von

etwa 20 Mio. kWh/a interessant wird.

Für die Beschaffung von Gas gelten aufgrund der europäischen Richtlinien ebenfalls seit 2004 die

Bedingungen eines liberalisierten Marktes. Man hätte also die Beschaffung schon längst im Wettbewerb

durchführen können. Da sich der Markt sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite

noch nicht auf die neuen Randbedingungen eingestellt hat, ist die Umsetzung hier noch nicht in

Gang gekommen. Erst für dieses Jahr ist die Vorstellung neuer Vertragsmodelle angekündigt [11], die

sich mit den hier nur stichwortartig in den Raum geworfenen Fragen wie „Zwei-Vertrags-Modell“,

Durchleitung, Verhandelbarkeit der Ölpreisbindung, etc. beschäftigen. Bei weiter steigenden Preisen

und einer zunehmenden Bereitschaft der Kunden zu einem Anbieterwechsel wird der Markt sicherlich

in Bewegung kommen. Vergaberechtlich wird man sich voraussichtlich an der zwischenzeitlich erprobten

Praxis der Strombeschaffung orientieren.

Für die bisher weniger beachteten Energieformen Wärme und Kälte galt bisher, dass ein Markt überflüssig ist weil man sie bisher meist aus Strom und Gas selbst vor Ort erzeugt. Bedingt durch Nutzungsverpflichtungen, durch Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und wegen steigender

Preise kann dieses Feld jedoch zukünftig interessant werden, vor allem bei größeren Abnahmemengen.

Zusätzlichen Auftrieb könnte dieser Zweig auch durch den Trend zum vermehrten Einsatz der

Kraft-Wärme-Kopplung und der damit einhergehenden Dezentralisierung der Energieerzeugung erhalten.

Die Regelungen für den direkten Verkauf von Wärme sind aus der Nah- und Fernwärmeversorgung

bekannt. Die Entwicklung eines Marktes oder einer Wettbewerbsstruktur kann man sich derzeit

kaum vorstellen. Wenn aber zukünftig nach Wärme aus regenerativen und aus fossilen Quellen unterschieden wird oder noch weitere indirekt wirkende Mechanismen wie die Bonusregelung für die Wärmenutzung bei Biogasanlagen erweitert werden, dann ergeben sich neue Perspektiven. Ein bewährtes technisch-kaufmännisches Modell für die Wärme- und Kälteversorgung ist das sog. Contracting, bei dem sich der Auftraggeber oder Bauherr eines Vertragspartners bedient, der ihm je nach Auftragsumfang alle mit der Versorgung zusammenhängenden Aufgaben (Finanzierung, Bau, Betrieb)

abnimmt. Die Ausschreibung von Contracting-Verträgen ist gängige Praxis.

3.2 Stromlieferung

Für die Stromversorgung von Kläranlagen wird aufgrund der hohen Leistungsbereitstellung und Abnahmemenge üblicherweise ein Sondertarifvertrag abgeschlossen. Die Preisstruktur dieses Vertrages

(Bild 7) ist die Grundlage für die Ausschreibung der Stromlieferung. Für die dem Wettbewerb unterworfenen Anteile wird der Preis abgefragt und um die preislich feststehenden Steuern und Umlagen

ergänzt; die Endsumme ergibt den Angebotspreis. In der Ausschreibung sind darüber hinaus sämtliche

Leistungen zu berücksichtigen, die eine Stromlieferung „frei Betrieb“ gewährleisten. Dazu gehören

vor allem der Abschluss des Netznutzungs- und ggf. des Netzanschlussvertrages, es sei denn dass

der Auftraggeber diese Verträge bereits selbst abgeschlossen hat und die Stromlieferung darauf aufbauen kann. Diese konventionelle Art der Beschaffung hat sich in der Praxis bewährt, sieht man einmal davon ab, dass ein echter Wettbewerb kaum stattfindet. Zu den Details eines Ausschreibungsverfahrens wird auf die umfangreiche Fachliteratur verwiesen [7]. Hierzu werden außerdem regelmäßig Seminare angeboten.

Ein Nachteil dieser Beschaffungsform kann sich bei schwankenden Strompreisen aus der fixierten

Vertragslaufzeit ergeben. Die Stromanbieter verweisen bei der Kalkulation ihrer Angebote auf die Preise

der Börse EEX. Wenn der Zeitpunkt der Ausschreibung gerade in eine Hochpreisphase fällt, hat

der Kläranlagenbetreiber dadurch bedingt erhebliche finanzielle Nachteile.

Bild 7: Preisstruktur der Stromlieferung eines Sondertarifvertrages

Als Alternative bietet sich daher die strukturierte Beschaffung an. Durch die Aufteilung der gesamten

benötigten Strommenge in Leistungspakete mit Anteilen zu fixen Kosten und Paketen, die sich entweder

am Börsenpreis orientieren oder von anderen den Strompreis beeinflussenden Faktoren abhängig

sind (tageszeitliche Schwankungen, Windkraftanteil, etc.), wird das Preisrisiko zwischen dem Betreiber

und dem Stromlieferanten aufgeteilt. Der erzielbare finanzielle Vorteil liegt nach Erfahrungen eines

Wasserverbandes in NRW [] durchaus im Bereich von 5 – 10 % und damit etwa im gleichen Bereich,

den man im Falle der Wahl des „glücklichen Zeitpunktes“ für eine konventionelle Ausschreibung erreichen kann. Gleichwohl sind Chance und Risiko bei einer strukturierten Beschaffung besser beeinflussbar. Nicht zu unterschätzen ist der vom Betreiber zu leistende Personalaufwand für die Bereitstellung von Informationen zur Charakterisierung des Verbrauchsverhaltens, u. a. die Erfassung von Lastganglinien, die Analyse der Ursachen von Spitzenlasten, etc.

Als Fazit der bisherigen Erfahrungen mit der Beschaffung bleibt am Ende die Feststellung, dass mangels

eines echten Wettbewerbs auch in den nächsten Jahren von deutlich steigenden Preisen auszugehen

ist. Die Nachvollziehbarkeit der Erhöhungen ist längst nicht mehr gegeben. Insofern ist es müßig

darüber zu diskutieren, welche Beschaffungsstrategie die bessere ist. Besonders ärgerlich ist in

diesem Zusammenhang, dass mit den steigenden Preisen auch noch Qualitätsverluste einhergehen.

Für die Betreiber von Kläranlagen betrifft das vor allem die Verfügbarkeit der Stromversorgung, von

der die ordnungsgemäße Funktion und die Reinigungsleistung der Kläranlage in hohem Maße abhängen.

Der Rechtsstreit um die vom Sturm Kyrill abgeknickten Hochspannungsmasten und die durch die

Stromausfälle verursachten Schäden hat vor wenigen Monaten mit einem „Freispruch“ für die Energieversorger geendet. Für Schäden durch Stromausfälle ist in den AVBEltV verankert, dass bei Hausanschlüssen ein maximaler Schadenersatz von 2.500 EUR gezahlt wird. Für Sondervertragskunden

wird keinerlei Haftung übernommen, sondern hier muss jeder Betreiber die aus Stromausfällen resultierenden Risiken selbst absichern. Dieser Klarstellung kann man noch den positiven Aspekt abgewinnen, dass sich die zuweilen kontroversen Diskussionen um die Erfordernis von Notstromaggregaten für Kläranlagen erübrigen. Allerdings sollten die Betreiber den finanziellen Mehraufwand für Vorsorgemaßnahmen bei anstehenden Vertragsverhandlungen mit ihrem Versorger auf die Tagesordnung setzen.

3.3 Gaslieferung

Der Gasbezug spielt bei Kläranlagen mengenmäßig eine untergeordnete Rolle, soweit nicht ein überdurchschnittlicher Wärmebedarf z. B. durch größere Bürogebäude auf dem Klärwerksgelände vorhanden ist. Weitere Gründe für den Bedarf an größeren Gasmengen sind der Betrieb einer Schlammtrocknung/- verbrennung oder der gezielte Einsatz zur Stromerzeugung mit Blockheizkraftwerken. Für alle genannten Verwendungszwecke ist charakteristisch, dass der Verbrauch im Jahresverlauf sehr stark schwanken kann, bei Bürogebäuden jahreszeitlich bedingt und bei einer Schlammverbrennung durch Aufheizbetrieb oder zur Stützfeuerung.

Bild 8: Effektiver Preis in Abhängigkeit der Bezugsmenge an Gas

Bei der im Gasmarkt üblichen Vertragsstruktur mit einem Arbeitspreis für die verbrauchte Menge und

einem jährlichen Leistungspreis, der sich nach der höchsten Tagesmenge bemisst, teilen sich die

Gesamtkosten oft je zur Hälfte für Vorhaltung und Verbrauch auf. Wenn gar der Erdgasanschluss nur

als redundante Gasquelle für den Fall einer Störung der Klärgasproduktion betrieben wird, kann es

durchaus vorkommen, dass ohne jeglichen Verbrauch nur Vorhaltekosten zu zahlen sind. Anhand der

grafischen Darstellung des effektiven Preises in Abhängigkeit der verbrauchten Menge erkennt man

leicht, dass es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, zumindest soviel Gas zu verbrauchen,

dass man aus der exponentiell ansteigenden Preiszone bei kleinen Verbrauchsmengen herauskommt.

Sofern ein BHKW vorhanden ist, lohnt sich in jedem Fall die Nutzung zur Stromerzeugung.

Die „Gewinnschwelle“ lässt sich mit wenigen einfachen Rechenschritten bestimmen. Außerdem wird

bei der Nutzung von Erdgas in einem BHKW bei Einhaltung des geforderten Jahresnutzungsgrad von

70% die Energiesteuer (früher Mineralölsteuer) auf Antrag erstattet.

3.4 Wärme und Kälte

Über die Beschaffung von Wärme und Kälte macht sich im Abwasserbereich kaum jemand Gedanken.

Wegen der gestiegenen Energiepreise und unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz kann allerdings

eine Analyse der Wärme- und Kälteerzeugung zu überraschenden Ergebnissen führen:

– Zwar wird der größte Anteil des Wärmebedarfs durch das eigene Klärgas gedeckt; oft genug ist

jedoch gerade bei dezentralen Betriebsstellen wie Pumpstationen oder Funktionsgebäuden für

Schlammentwässerung o. ä. eine elektrische Beheizung installiert. Für Pumpstationen gibt es Beispiele

aus der Praxis, nach denen der Verbrauch der installierten Elektroheizungen größer ist als

der für die Förderung des Wassers. Ebenfalls kommt es vor, dass Heizkörper ganzjährig mit voller

Leistung laufen, weil der Thermostat defekt oder falsch eingestellt ist.

– Der Bedarf für Kühlleistung wächst wegen steigender Sommertemperaturen ebenfalls an, beispielsweise zur Temperierung von Schaltwarten und Elektroräumen. Die Erzeugung erfolgt hier

wie bei der Wärme zumeist aus Strom.

– Bei den großen energieintensiven Maschinen wie BHKW, Turboverdichter und Pumpen wird der

Kühlleistungsbedarf meist durch Kühlwasser gedeckt. Der Wasserbedarf ist bei dauernd laufenden

Maschinen teilweise erheblich.

Bei weiter steigenden Energiepreisen bietet sich der Einsatz alternativer Systeme zur Wärme- und

Kälteerzeugung an. Für die Klimatisierung von Schaltwarten gibt es beispielsweise konfektionierte

Lösungen, welche die Sonneneinstrahlung zur Kälteerzeugung verwenden. Die Investitionskosten

sind nicht unbeträchtlich; über eine Lebensdauer von 10 – 15 ist eine Amortisierung erreichbar.

Bei der Beschaffung von Wärme und Kälte geht es insofern weniger um den Abschluss von Lieferverträgen, sondern um die Einsicht, dass die Erzeugung aus Strom für die oft nicht unerhebliche Anzahl von Bedarfsstellen in der Summe nicht vernachlässigbar ist und deshalb nach wirtschaftlich sinnvollen Alternativen gesucht werden sollte.

4 Energieverkauf

Grundsätzlich setzt der Energieverkauf eine Eigenproduktion oder vorhandene Energiepotenziale

voraus, die größer sind als der für die jeweilige Energieart benötigte Eigenbedarf. Für die Kläranlagen

stellt sich die energetische Situation nach dem aktuellen Stand der Technik so dar, dass sie trotz der

nicht unbeträchtlichen Eigenproduktion mit einem Blockheizkraftwerk in den meisten Fällen weiterhin

Strom aus dem Netz beziehen müssen. Bei der Wärme ergibt sich im Sommer ein Überschuss, welcher

an die Atmosphäre abgegeben wird. Bei Anlagen ohne BHKW mit einer Klärgasnutzung im Heizkessel

wird das nicht benötigte Klärgas bislang abgefackelt; der ungenutzte Anteil liegt dann bei rd.

30% – 60% der Gesamtmenge (Bild 9). Das Potenzial der im Abwasser enthaltenen Wärme ist bislang

kaum genutzt, weil hierfür nach den bisherigen Energiekonzepten kaum externe Nutzer für Niedertemperaturwärme in örtlicher Nähe der Kläranlage vorhanden sind.

Bild 9: Klärgasnutzung bei einer Anlage mit einer Ausbaugröße von rd. 10.000 EW ohne BHKW

Auf den ersten Blick ist die Chance und Motivation für einen Energieverkauf somit gering. Wenn zukünftig allerdings Maßnahmen zur Effizienzsteigerung beim Stromverbrauch und zur Erhöhung der

Klärgasproduktion z. B. durch Covergärung umgesetzt werden, können sich die Anteile deutlich verschieben. Wirklich interessant werden kann der Verkauf dadurch, dass der Energiepreis sich nicht

nach der physikalischen Menge, sondern nach der Herkunft richtet. Sämtliche auf Kläranlagen verfügbare

Energien (Klärgas, Abwasserwärme, Strom aus Klärgas) sind regenerativ. Dadurch sind sie höher

zu bewerten als Energie aus fossilen Quellen. Es kann also durchaus einen Sinn machen, über

Formen des Austausches gleichartiger oder sogar unterschiedlicher Energiearten nachzudenken.

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die sog. fiktive oder virtuelle Einspeisung des aus Klärgas erzeugten

Stroms, um die Vergütung nach EEG zu erhalten. Im Gegenzug muss dann Strom aus dem Netz zum

normalen Preis bezogen werden. Mit diesem „Umtausch“ haben viele Kläranlagenbetreiber vor wenigen Jahren einen finanziellen Vorteil erzielen können, der allerdings durch steigende Strompreise

aufgezehrt ist. Wenn zukünftig zum Erreichen der Klimaziele erneuerbare Energien stärker gefordert

und gefördert werden, sollte sich die Abwasserbranche Konzepte überlegen, wie sie ihre regenerativen

Schätze vermarkten kann. Diese Ideen müssen dringend in die laufende politische Diskussion

eingebracht und nach Möglichkeit in den neuen energierechtlichen Regelungen verankert werden. Die

ersten Schritte hierzu sind gemacht, indem sowohl die DWA als auch die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) öffentlich Stellung zu dem Referentenentwurf des neuen EEG genommen [12]

und u. a. gleiche Vergütung für Klärgas und Biogas gefordert haben. Auch wenn man von einem

Markt sicherlich noch nicht reden kann, darf man die sich durch die Umsetzung der Vorgaben zum

Klimaschutz ergebenden großen Chancen nicht entgehen lassen.

4.1 Stromverkauf

Einige Kläranlagen produzieren schon heute mehr Strom als sie selbst verbrauchen. Der Überschuss

ergibt sich dabei aus einer besonders effizienten Betriebsweise des Reinigungsprozesses einerseits

und der erhöhten Stromproduktion am Standort (Biogas, Windkraft, Solaranlagen) andererseits. Da es

sich um Strom aus regenerativen Quellen handelt, kann dieser nach dem EEG eingespeist werden

gegen die Zahlung der gesetzlichen Vergütung.

Alternativen hierzu ergeben sich zunächst durch Verhandlungen mit dem Netzbetreiber, der nach dem

EEG zur Zahlung einer Mindestvergütung verpflichtet ist; vor dem Hintergrund einer erhöhten Nachfrage

nach „grünem Strom“ darf allerdings die Frage erlaubt sein, ob der Netzbetreiber nicht zur Zahlung

einer höheren Vergütung bereit ist. Wenn es – wie bereits eingangs dargestellt – den großen

Energiekonzernen wert ist, Atomstrom mit Emissionszertifikaten zu Strom aus Wasserkraft zu veredeln,

dann ist es doch einfacher und vor allem näher an der Wahrheit, für Strom aus Klärgas ein paar

Cent mehr zu vergüten.

Eine bislang noch völlig unangetastete Option ist die mit dem neuen Energiewirtschaftsgesetz eingeführte Bildung von Areal- und Objektnetzen [13]. Diese vorwiegend für Chemiestandorte, Flughäfen oder größere Werksgelände eingeführte Regelung verschafft den Eigentümern oder Betreibern dieser Anlagen die Hoheit über die werksinternen Netze einschließlich der Eigenproduktion und bringt ihnen durch die Bündelung des Abnahmevolumens und der Vermeidung netzabhängiger Kosten nicht unbeträchtliche finanzielle Vorteile. Es bleibt noch zu prüfen, ob diese Regelung auch für Abwasserbetriebe anwendbar ist.

4.2 Gasverkauf

Der Verkauf überschüssigen Klärgases setzt zunächst das Vorhandensein eines Anschlusses an ein

Gasnetz voraus. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es wird ein sog. Mikrogasnetz aufgebaut,

in das Klärgas eingespeist und ohne Aufbereitung an die Verbraucher verteilt wird. Diese Variante hat

sich bereits in der Praxis bewährt, beispielsweise um größere Energieverbraucher wie Schulen oder

Schwimmbäder mit Klärgas zu versorgen, welches dort mit einem BHKW zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt wird.

Nach den Ideen der großen Politik liegt die Zukunft jedoch in der Einspeisung von Klär- oder Biogas in

das Erdgasnetz. Das ist ohne Frage die sinnvollere Alternative, weil das Netz vorhanden ist und vor

allem über riesige unterirdische Speicher verfügt, die Produktion und Bedarf ausgleichen können.

Gegenüber der Windkraft, deren stark schwankender Anfall teilweise mit teurer Regelenergie kompensiert werden muss, wäre das ein großer Vorteil. Derzeit existieren etwa 5 Pilotanlagen, auf den die Biogaseinspeisung erprobt wird. Als vorläufiges Ergebnis ist bekannt, dass von den Gasnetzbetreibern sehr hohe Anforderungen an die Gasqualität gestellt werden. Wegen der hohen Aufbereitungskosten zur Druckerhöhung und Anreicherung steht die Wirtschaftlichkeit damit zunächst in Frage. Es ist allerdings auch schwierig nachvollziehbar, warum sich bei solchen Projekten um Nachkommastellen bei den Qualitätsparametern gestritten wird. Auffallend ist, dass an den Pilotprojekten die Energiekonzerne direkt oder indirekt beteiligt sind und möglicherweise mit hohen Standards den Zugang zumGasnetz erschweren.

Eine Klärung der offenen Fragen ist in jedem Fall durch die Umsetzung der Meseberger Thesen auf

den Weg gebracht. Das BMWi und das BMU sind mit dem Entwurf einer Einspeiseregelung für Biogas

in Erdgasnetze beauftragt mit dem Ziel einer Erleichterung der Biogaseinspeisung und der dezentralen

Nutzung von Biogas mittels Kraft-Wärme-Kopplung.

Auf die weiteren technischen Alternativen der Umwandlung des Gases in Wasserstoff und die Verwendung als Kraftstoff wird hier nicht eingegangen, weil diese Variante zwar interessant, aber nur für

sehr große Anlagen wirtschaftlich ist. Die Möglichkeiten werden derzeit im Rahmen eines Pilotprojektes

auf der Kläranlage Bottrop der Emschergenossenschaft untersucht.

4.3 Abgabe von Wärme und Kälte

„Heizen und Kühlen mit Abwasser“ ist der Titel einer von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt herausgegebenen Broschüre [14], die unter der Leitung des schweizerischen Energieexperten Ernst

Müller erarbeitet wurde. Die Technik zur Nutzung des Abwasserwärmepotenzials wurde in den 90er

Jahren in der Schweiz vorangetrieben, vor allem die Entnahme aus Abwasserkanälen. Mit in der Sohle

des Kanals eingebauten Wärmetauschern wird die Wärme entnommen und mittels einer Wärmepumpe

auf ein nutzbares Temperaturniveau angehoben. Die über das gesamte Jahr in einem Bereich

von nur 10 bis 20° Celsius schwankende Abwassertemperatur gewährleistet dabei hohe Jahresarbeitszahlen und damit einen energieeffizienten Betrieb der Anlage. Da eine Wärmepumpe ähnlich einem Kühlschrank stets eine warme und eine kalte Seite hat, kann sie im Sommer im „umgekehrten Betrieb“ auch zur Kühlung eingesetzt werden.

Das Interesse an solchen Projekten ist sehr groß, wenn man es an den Teilnehmerzahlen von Tagungen

oder Seminaren zu diesem Thema misst. In der Schweiz ist bereits eine stattliche Anzahl von

Anlagen in Betrieb; dort ist die Technik etabliert. In Deutschland wurden zwischenzeitlich im größeren

Maßstab ca. 5 -10 Anlagen realisiert. Weitere Anlagen sind in Planung. Die Frage, ob der Bau einer

solchen Anlage technisch machbar und wirtschaftlich interessant ist, wird üblicherweise im Rahmen

einer Potenzialstudie untersucht. In NRW wird die Durchführung solcher Studien im Rahmen des im

letzten Jahr erneut aufgelegten Förderprogramms zur Energieoptimierung im Abwasserbereich mit

einem Anteil von 70% gefördert.

Dem großen Interesse an dieser Technik hat die DWA durch Einsetzung einer Arbeitsgruppe Rechnung

getragen. Die dort vertretenen Fachleute erarbeiten derzeit das Merkblatt DWA-M 114 „Energie

aus Abwasser“, welches voraussichtlich im Frühjahr 2008 als Gelbdruck erscheinen wird. Dort sind

Fragen zur Wirtschaftlichkeit und zur Vertragsgestaltung behandelt. Auf Anfrage hat das BMU bestätigt,

dass Abwasserwärme als regenerative Energie im Sinne des EEWärmeG gilt. In der Begründung

zum Gesetzesentwurf war dies allerdings schon angemerkt.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Energie hat unterschiedliche Seiten. Beschränkt man sich auf die für den menschlichen Verstand

nachvollziehbaren drei Dimensionen in der Form eines Würfels, dann sind die 6 wichtigsten Aspekte

– die Nachhaltigkeit,

– der Klimaschutz,

– der Ressourcenschutz,

– die Effizienz,

– die Kosten bzw. Erlöse,

– die Versorgungssicherheit.

Diese Reihenfolge entspricht nach Auffassung des Autors den Prioritäten, nach denen Energiemaßnahmen zukünftig bewertet werden sollten. In einer Phase der energiepolitischen Umorientierung auf die Belange des Klimaschutzes und eines strukturellen Umbruchs der Energiewirtschaft mit dem Ziel einer stärkeren Dezentralisierung kann man aufgrund der äußerst langfristigen Investitionszyklen von etwa 25 Jahren im Energiebereich nicht davon ausgehen, dass sich neue Vorgaben unmittelbar auswirken, sondern der Umbau nur allmählich vonstatten gehen wird.

Wenn in einer solchen Phase Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen, dann ist es geradezu sträflich, sich hier bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit auf die üblichen Methoden der Extrapolation für die Strompreise oder sonstige kostenrelevante Randbedingungen zu stützen. Diese Prognosen versagen deshalb, weil ihre Entwicklung von den anstehenden Veränderungen selbst abhängig ist.

Das gilt grundsätzlich auch für die Beschaffung und den Verkauf von Energie. Bei der Beschaffung

sind die Möglichkeiten einer Einflussnahme derzeit beschränkt, weil nach wie vor die großen Energiekonzerne das Geschehen in der Hand haben und die Preise nach Belieben erhöhen. Nachdem aber zwischenzeitlich die privaten Kunden deutlich wechselfreudiger geworden sind und den Konzernen in

Scharen weglaufen, setzt hier der Umdenkprozess ein.

Eine ebenfalls unterschätzte Entwicklung ist die Wettbewerbsfähigkeit der erneuerbaren Energien.

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit galt die Meinung, dass es noch Jahrzehnte dauert, bis dieses Ziel

erreicht ist. Eine grobe Abschätzung des erwarteten Trends spiegelt sich in den degressiven Vergütungssätzen des EEG wieder, die etwa bei 5% pro Jahr liegen. Diese Prognosen werden aufgrund der günstigen Marktentwicklung beispielsweise bei Fotovoltaikanlagen sogar übertroffen. Auch BHKWAnlagen erweisen sich zunehmend als konkurrenzfähig gegenüber der zentralen Energieerzeugung

mit Kraftwerken.

Solange die Energiekonzerne ihren eigenen Kraftwerksstrom in Steigerungsraten verteuern, welche

um das 3 – 5fache über der Preisdegression der erneuerbaren Energien liegen, leisten sie zu deren

Wettbewerbsfähigkeit auf ihre Weise eigentlich den größten Beitrag.

Literatur:

| [1] | Ökostrom aus dem Atomkraftwerk Pressebericht, http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsbranche/energie/ regenerative_energien/080107.jhtml |

| [2] | Leuschner, U.: Kurzschluß, Wie unsere Stromversorgung teurer und schlechter wurde MV-Verlag, 2007 |

| [3] | Gredigk, S.: Energieautarke Kläranlagen – Ansatzmöglichkeiten und Grenzen Langfassung und Vortrag auf der Fachtagung „Energieoptimierung in Kläranlagen“, Essen, 21.09.98 und 18.05.99 |

| [4] | Ziesemer, B.: Eine kurze Geschichte der ökonomischen Unvernunft Campus Verlag, 2007 |

| [5] | Roos, H.-J.: Perspektiven der Co-Vergärung auf Kläranlagen 1. Deutscher Wasser- und Energietag (E-world energy & water) Essen, 2007 |

| [6] | BMU: Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/klimapaket_aug2007.pdf |

| [7] | Specht, H,: Stromlieferverträge im liberalisierten Energiemarkt VDE Verlag, 2005 |

| [8] | Wiebusch, B.: Energiebezug und -einspeisung aus Betreibersicht Fachtagung Ökoeffizienz, Kaiserslautern 2007 |

| [9] | von der Hagen, H.: Make or buy – Einstieg in die Strukturierte Strombeschaffung als schrittweises Vorgehen auf Basis konfektionierter Stromprodukte emw, Heft 2/05 |

| [10] | Beisheim, C. E., Edelmann, H. (Hrsg.): Unbundling, Handlungsspielräume und Optionen für die Entflechtung von EVU VWEW Energieverlag, 2006 |

| [11] | e-world-2008, Essen Programmübersicht: Energieeinkauf in Industrie und Gewerbe |

| [12] | AöW – Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft Stellungnahme der AöW zum EEG-Entwurf vom 3.12.2007 http://aoew.de/presse.html?&detail=59&cHash=66e7926d50 |

| [13] | Riedel, M., Schroeder-Czaja, H., Jacobshagen, U.,: Objekt- und Arealnetze VWEW Energieverlag, 2007 |

| [14] | Deutsche Bundesstiftung Umwelt et. al. (Hrsg.): Heizen und Kühlen mit Abwasser, Ratgeber für Bauherren und Kommunen Osnabrück, 2005 |

| [15] | Nuon Deutschland GmbH, Düsseldorf Clever eingekauft – Wie Industriekunden vom Auf und Ab des Strompreises profitieren Energy, Heft 1/2004 |

| [16] | Schäfer, P.: Herausforderung Preisentwicklung: Handelsnahe Stromlösungen für Weiterverteiler und industrielle Großkunden Vortrag auf der Konferenz Euroforum Düsseldorf, 2007 |

| [17] | Günther, U., Reffel, F.: Strukturierte Beschaffung (zur Senkung der Energiekosten) Voraussetzungen, Prozesse und IT Vortrag auf der Hannover Messe 2006 |

Anschrift des Verfassers:

Dr.-Ing. G. Seibert-Erling

setacon GmbH

Augustinusstraße 9b

50226 Frechen

Tel: 02234-988 095-0

Fax: 02234-988 095-11

Mail: info@setacon.de

Web: www.setacon.de