Neue Bodenstruktur verhindert Schäden an Abwassersystem und sichert alten Baumbestand

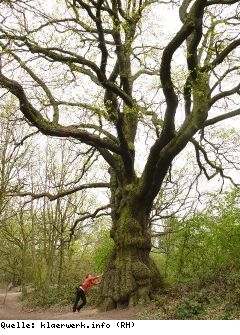

Osnabrück. Unter der Erde schlummert ein unsichtbares, weit verzweigtes Netz: das Wurzelwerk von jahrzehntealten Bäumen gräbt sich in die Tiefe, wuchert um Leitungen und Rohre. Nicht selten entstehen so Schäden an unterirdischen Infrastrukturanlagen. Das Kanalsystem kann undicht werden oder verstopfen, ungeklärtes Abwasser in den Boden gelangen. Bei den Reparaturarbeiten muss zudem häufig ein Teil der Wurzeln entfernt werden. Dadurch werden Bäume oft so geschädigt, dass sie absterben. Doch das IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur (Gelsenkirchen) geht davon aus, dass der unkontrollierte Wurzelwuchs durch geeignete Bodenbeschaffenheiten verhindert werden kann. Heute startete es dazu eine einzigartige Versuchsanlage am Waldfriedhof Dodesheide in Osnabrück. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Vorhaben mit knapp 52.000 Euro. „Tiefbaumaßnahmen und Baumschutz können so künftig aufeinander abgestimmt werden“, sagte DBU-Generalsekretär Dr. Fritz Brickwedde beim Projektauftakt.

Die Mischung macht´s: Durch Zusammensetzung der Böden lässt sich Ausbreitung der Wurzeln lenken

Rund acht bis zehn Meter ragen die Testbäume für die neuartige Versuchsanlage in die Höhe. Ihre Wurzeln schlagen sie fast genauso tief – unter optimalen Wachstumsbedingungen. Und diese werden auch durch die Bodenbeschaffenheit bestimmt. „Im innerstädtischen Gebiet können sich Pflanzen aufgrund der zahlreichen unterirdischen Infrastruktursysteme nur schwer ausbreiten. Wurzeln entwickeln sich dann verstärkt in die Breite, häufig nur bis zu 1,50 Meter tief, und wachsen in Rohre und Leitungen“, erklärt IKT-Geschäftsführer Roland W. Waniek. Abhilfe könne ein auf die Bäume abgestimmter Boden schaffen, in den die Kanalsysteme gebettet werden. „Porenreiche Mischungen mit einem hohen Sauerstoffgehalt durchwurzeln Bäume besonders gut“, weiß Waniek. „So ließe sich durch den Boden lenken, wohin die Wurzeln wachsen.“ Denkbar seien Zusammensetzungen aus Sand, Kiesel oder vulkanischem Gestein. Erfahrungen aus der Praxis fehlten allerdings bislang. Diese würden jetzt auf dem neuen Testgebiet gewonnen.

Testgebiet am Waldfriedhof Dodesheide

Insgesamt 21 ausgewachsene Bäume werden dafür an den Rand des Waldfriedhofs Dodesheide verpflanzt. Alle stammen aus einer früheren Untersuchungsanlage des Eigenbetriebs Grünflächen und Friedhöfe der Stadt Osnabrück in unmittelbarer Nähe. Da die Stadt das Gebiet allerdings langfristig in Bauland umwandelt, wandern die Eschen, Linden und Platanen nun 500 Meter weiter an einen neuen Platz. Der Erste der rund zehn Tonnen schweren Kolosse zog heute mit Hilfe einer speziellen Baumverpflanzmaschine um. Zunächst müssen die Wurzeln der Testbäume in den unterschiedlich angereicherten Böden verwachsen. In einem zweiten Schritt werden dann exemplarisch Rohre verlegt, um die Reaktion der Pflanzen auf Böden und Leitungen zu testen. „Der unmittelbar um die Rohre liegende Bereich sollte am Besten mit porenarmen Mischungen gefüllt werden. Denn je weniger Hohlräume vorhanden sind, desto schlechter können die Wurzeln in Richtung Leitungen und Rohre wachsen“, erklärt Christoph Bennerscheidt, Projektleiter am IKT.

Kanalsysteme an lokalen Baumbestand anpassen – Tiefbau im Einklang mit Umweltschutz

Vor allem der Tiefbau könne von den Ergebnissen der Versuchsanlage am Waldfriedhof profitieren: „Künftige Kanalsysteme lassen sich auf Basis unserer Erkenntnisse an die Anforderungen des lokalen Baumbestandes anpassen, und später anfallende Sanierungsarbeiten werden effektiv verhindert“, so Waniek. Positive Effekte sieht Brickwedde aber auch für Umwelt und Bewohner. „Bäume sind wichtige Sauerstofflieferanten und somit verantwortlich für ein angenehmes Stadtklima. Im Sommer funktionieren sie zudem als Schattenspender und natürliche Klimaanlage. Ihren Bestand zu erhalten, ist von sehr großer Bedeutung“, betont der DBU-Generalsekretär. „Das Vorhaben des IKT ist daher ein wegweisendes Projekt, das für Städte und Gemeinden bundesweit von Interesse ist.“

Ansprechpartner für Fragen zum Projekt (AZ 28019):

Christoph Bennerscheidt, IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur,

Telefon: 0209/1780625,

Telefax: 0209/1780688

Christoph Bennerscheidt

Mail-Kontakt

http://www.dbu.de/123artikel29560_106.html