Es ist nie verkehrt, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob sich nicht

in der Kläranlage etwas verbessern lässt. Gibt es neue Erkenntnisse

in der Abwassertechnik, den Tipp eines Praktikers

im KA-Betriebs-Info oder gar eine eigene Idee?

In unserem Fall geht es um das Rechengut. Eigentlich nichts

besonderes, denn normalerweise heißt es: Container voll –

Anruf oder E-Mail – Abfuhr, bezahlen und fertig! Dies war

auch bei uns nicht anders.

Unsere Gruppenkläranlage Rülzheim (41 500 EW) liegt in

Rheinland-Pfalz. Wir betreiben zwei Blockheizkraftwerke

(BHKW) mit einer elektrischen Leistung von je 84 kW und

einer thermischen Leistung von je 141 kW. Die überschüssige

Wärme wird über einen Notkühler abgeschlagen und

nicht genutzt.

Und dann gibt es auch die Entsorgung unseres Rechenguts.

Immerhin kostet im Landkreis Germersheim die Tonne 333

Euro, ohne Transportkosten. Das Rechengut hat trotz Waschung

und Rechengutpresse noch einen sehr hohen Wasseranteil

von ca. 60 %. Danach transportieren wir pro Tonne

600 kg Wasser und zahlen dafür auch noch rund 200 Euro,

während wir für den eigentlichen Feststoffanteil im Rechengut

mit 400 kg rund 130 Euro bezahlen. Dies war absolut

unbefriedigend.

Aber warum nicht eins und eins zusammenzählen. Auf der

einen Seite hatten wir überschüssige Wärme und auf der

anderen Seite ein zu nasses Rechengut. Da muss es doch

eine Lösung geben. Da einfache Dinge meist zum Erfolg führen,

war schnell eine einfache „Heizplatte“ gefertigt. Der

volle Rechengutcontainer wurde nicht abgefahren, sondern

wie ein Topf auf den Herd gestellt: Diese Heizplatte ist so

groß wie die Grundfläche des Containers (Abbildung 1). Sie

kann mit dem Container-LKW bewegt werden.

Zur Erwärmung der Heizplatte wurde der Vorlauf zur Notkühlung

angezapft, so dass das Kühlmedium zuerst durch

die Heizplatte geleitet wird, bevor die Wärme den Notkühler

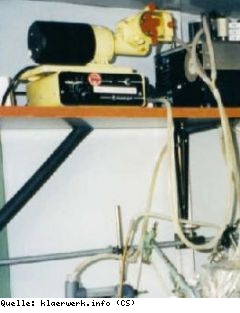

erreicht. Verteilt wird die Wärmeenergie über eine Heizwendel

(Abbildung 2), die in der mit Wasser gefüllten Platte

installiert ist.

Der volle Rechengutcontainer wurde gewogen und dann auf

die Heizplatte gestellt. Die Wärmeenergie verteilt sich über

den Containerboden in das Rechengut. Bis der nächste

Rechengutcontainer wieder gefüllt ist, ergibt sich eine mittlere

Standzeit auf der Heizplatte von ca. vier Wochen. Bevor

das Rechengut abgefahren wurde, wogen wir es erneut,

denn schließlich wollten wir den Erfolg prüfen. Somit konnten

wir bereits zu Beginn der Versuche „per Wiegeschein“

feststellen, dass der Wasseranteil erheblich gesunken war.

Noch etwas wurde deutlich: Die Materialkosten für die Versuche

amortisierten sich sehr schnell.

Um der Sache weiter auf den Grund zu gehen….mehr:

http://www.kan.at/upload/medialibrary/KA-Betriebs-Info1-2010.pdf

Autor

Abwassermeister Marc Sickelmann

67360 Lingenfeld