Folgende Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Nachweis von SARS-CoV-2 im kommunalen Abwasser wurden gemeinsam zusammengestellt von den Eawag Abteilungen für Siedlungswasserwirtschaft und Umweltmikrobiologie sowie vom Labor für Umweltchemie an der EPFL.

Projektseite und aktuelle Daten

https://www.eawag.ch/de/forschung/menschen/abwasser/sars-cov-2/

Eawag: Verfolgung von SARS-CoV-2 im Abwasser

iMes Solutions GmbH

Elisabethstr. 8

84489 Burghausen

Tel: +49 8677 9618-0

info@imes-solutions.com

www.imes-solutions.com

Unsere prozessleitsystemunabhängigen Software-Lösungen:

- ShiftGuru – Digitales Schichtbuch (auch verfügbar als PCS 7 AddOn)

- Plant Historian AM – Alarmmanagement

- Plant Historian PDA – Prozessdatenarchivierung

- PLSDOC – Digitale Anlagendokumentation (PCS7 AddOn)

Aus der EU-England

Zurück zur Übersicht Aus der EU und aller Welt

Warum Fäkalien Großbritanniens Küste verpesten

Kaum ein Land in Europa hat so viel Küste wie das Vereinigte Königreich. Doch die „Great British Seaside“ wird zunehmend von Abwasser verschmutzt. Die Gründe dafür sind haarsträubend.

London – Die britische Königin Victoria (1819-1901) liebte das Meer. Ihre „Bathing Machine“, eine rollende Strandkabine die sie vor neugierigen Blicken schützte, ist noch heute am Privatstrand ihres Landsitzes Osborne House auf der Isle of Wight zu besichtigen. Doch wer heutzutage ganz in der Nähe ein Bad im Meer nehmen will, könnte eine unverhoffte Begegnung mit etwas machen, von dem er sich mit Betätigen der Klospülung vermeintlich für immer verabschiedet hatte

Die nahe „Queen Vickys“ Domizil gelegene Cowes Beach ist der am stärksten von ungeklärtem Abwasser verschmutzte Strand des ganzen Landes, wie eine Analyse offizieller…mehr:

https://www.az-online.de/welt/warum-faekalien-grossbritanniens-kueste-verpesten-zr-93078653.html

Fäkalien-Krise: Wie Abwasser Englands Flüsse verpestet

Die Verschmutzung von Flüssen und Küstengewässern in Großbritannien mit menschlichen Fäkalien macht immer wieder Schlagzeilen. Inzwischen ist sogar ein weltbekanntes Sportereignis betroffen.

Fäkalien, Feuchttücher und Hygieneartikel: Ungeklärte Abwässer verschmutzen zunehmend Gewässer in England. Wie die britische Umweltbehörde…mehr:

https://www.badische-zeitung.de/faekalien-krise-wie-abwasser-englands-fluesse-verpestet

Start-Up aus Karlsruhe fischt Mikroplastik aus dem Abwasser

Preisgekröntes Verfahren

Ein Karlsruher Start-Up-Unternehmen hat ein einfaches Verfahren entwickelt, um Mikroplastik aus dem Abwasser zu entfernen. Dafür gab es im vergangenen Jahr den Landesinnovationspreis.

Mikroplastik wird zunehmend ein Problem für unsere Umwelt. Die mikroskopisch kleinen Partikel gelangen zum Beispiel durch Kosmetik oder beim Waschen von synthetischer Kleidung ins Abwasser. Kläranlagen können die Abwässer nicht komplett säubern, auch nicht nach drei oder vier Reinigungsstufen.

Das gemeinnützige Karlsruher Start-Up-Unternehmen „WASSER 3.0“ will diese Mikropartikel einfangen. Denn pro Kläranlage kann jedes Jahr bis zu einer Tonne Mikroplastik unsichtbar entweichen, sagt Katrin Schuhen, die Gründerin, die das Verfahren entwickelt hat. Sie will mit dem neuen Verfahren 95 Prozent und mehr der Partikel erwischen.

„100 Prozent wird man nie erwischen. Aber 80 Prozent bei kommunalen Kläranlagen und 95 Prozent bei industriellen Kläranlagen ist unser Ziel.“

So funktioniert das Prinzip

In einem Tank wird das Wasser aufgewirbelt, so dass ein Strudel entsteht. Durch das Zugeben von Hybrid-Kiesel-Gel, einer ungiftigen Paste, verbinden sich bereits nach wenigen Sekunden die Kunststoff-Partikel zu Klumpen. Mehr:

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/karlsruhe/karlsruher-filtertechnik-fuer-mikroplastik-100.html

Mehr Internationalität: englische EXI-Webseite verfügbar

Im März wurde die englische Webseite der Exportinitiative Umweltschutz freigeschaltet. Damit konnte ein wichtiger Baustein für mehr Internationalität in der EXI-Kommunikation umgesetzt werden.

Die Exportinitiative Umweltschutz richtet sich an Unternehmen und Organisationen mit Sitz in Deutschland, die geförderten Projekte werden aber weltweit umgesetzt. Vor diesem Hintergrund wird es zunehmend wichtig, Informationen auch auf Englisch bereitzustellen. Seit der Liveschaltung der englischen EXI-Webseite stehen Informationen zur Verfügung, die insbesondere für internationale Besuchende interessant sind.

Zu finden sind jetzt neben ausgewählten Meldungen, Videos und Publikationen umfassende Informationen zum Förderprogramm, den regionalen EXI-Aktivitäten und den Partnerorganisationen.

Einer der zentralen Bestandteile ist der Überblick über abgeschlossene und laufende Projekte. Hierfür wurde die Projektdatenbank der deutschen Webseite angepasst und es wurden 86 Projektbeschreibungen übersetzt. Damit können nicht-deutschsprachige Besuchende der Webseite einen umfassenden Eindruck der globalen Aktivitäten der EXI-Projekte gewinnen und Projekte nach spezifischen Kriterien filtern.

https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/aktuelles/news/artikel/mehr-internationalitaet-englische-exi-webseite-verfuegbar/

https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/en/

Antibiotikaresistenzen entlang der gesamten Donau: Wissenschaftsteam identifiziert Biofilm im Fluss als mögliches Reservoir für Resistenzen

Neue Erkenntnisse zu Antibiotikaresistenzen (ABR) und fäkaler Verschmutzung im gesamten Flusslauf der Donau publiziert. Forschende der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und dem ICC Water & Health* federführend.

Zwei neue, wissenschaftliche Studien zum Verständnis der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen (ABR, Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika) entlang der Donau lassen mit wichtigen Kernaussagen aufhorchen: Für den Eintrag von antibiotikaresistenten Bakterien aus klinischen Einrichtungen und Abwässern könnten die im Fluss vorhandenen Biofilme bessere Indikatoren sein als das Wasser selbst. Weiters wurde durch ein neues Konzept an Untersuchungen – die Kombination molekulargenetischer Methoden zur Bestimmung der ABR mit moderner Diagnostik für fäkale Verunreinigung und wichtigen Umwelt- und chemischen Parametern – gezeigt, dass die humane fäkale Verschmutzung über den gesamten Flusslauf der Donau die Hauptquelle für ABR ist. Mit dem neuen Konzept können die raumzeitlichen Dynamiken von ABR in Flüssen erfasst, Hotspots identifiziert und die Haupttreiber der ABR bestimmt werden.

Jedes Jahr sterben in Europa Tausende von Menschen an den Folgen einer Infektion mit antibiotikaresistenten Bakterien. Dies sind alarmierende Zahlen, die unter anderem auf die Entwicklung von Resistenzen durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Medizin und Landwirtschaft zurückzuführen sind. Weltweit gilt das „klinische Umfeld“ (z.B. Krankenhäuser) als Haupt-Hotspot für die Verbreitung und Entwicklung von ABR, da hier antibiotikaresistente Bakterien oder deren Gene zwischen Patientinnen und Patienten ausgetauscht werden. Klinische Abwässer gelangen über Kläranlagen in natürliche aquatische Ökosysteme, wodurch ABR Bakterien in Flüsse und Seen kommen. Dort finden sie sich nicht nur im Wasser selbst, sondern auch in Biofilmen – Gemeinschaften von Mikroorganismen, die an festen Oberflächen im Gewässer wie Steinen, Pflanzen oder Sedimenten haften, eine gemeinsame Schleimschicht (extrazelluläre Matrix) produzieren und so einen stabilen „Film“ bilden.

RESISTENZMUSTER VON E. COLI IN PROBEN VON MENSCH UND FLUSS

In einer der aktuellen Studien analysierte das Forschungsteam mit Partnerinnen und Partnern des Universitätsklinikums St. Pölten (Prim. Dr. Barbara Ströbele, Dr. Ildiko Pap), Lehr- und Forschungsstandort der KL Krems, und der Medizinischen Universität Graz (Doz. Dr. Gernot Zarfel) die Resistenzmuster des Bakteriums Escherichia coli in menschlichen Isolaten und von Umweltproben aus der Donau (Wasser und Biofilm). Prof. Andreas Farnleitner, Leiter des ICC Water and Health* an der KL Krems und der TU Wien, erklärt: „E. coli ist dafür ein sehr gut geeigneter Modellorganismus: Er ist als Haupterreger von Harnwegsinfekten weit verbreitet, besiedelt oft auch undichte Harnkatheter von Klinikpatientinnen und -patienten, wird in Gewässern als Indikator für ABR verwendet und von der WHO als Anzeiger für Antibiotikaresistenz empfohlen. Insgesamt haben wir 697 Patienten-, 489 Wasser- und 440 Biofilm-Isolate auf ihre Empfindlichkeit gegenüber 20 Antibiotika untersucht und haben so Resistenzmuster erhalten.“ In Summe wiesen die Ergebnisse auf eine eher moderate Resistenzsituation in Österreich hin: Trotz signifikant höherer Resistenzniveaus der humanen Isolate im Vergleich zu den Proben aus dem Fluss wurden nur wenige Resistenzen gegen gängige Reserveantibiotika wie Meropenem und Tigecyclin – Medikamente, die erst zum Einsatz kommen, wenn die Erstlinientherapie wirkungslos ist – gefunden. Obwohl es keine großen Unterschiede in der Resistenz zwischen Wasser- und Biofilmproben gab, wurden im Biofilm doch einige Bakterienisolate gefunden, die gegen bestimmte kritische Antibiotika resistent waren und sogar ESBL-Gene trugen. ESBL steht dabei für „Extended-Spectrum Beta-Lactamase“ und bedeutet, dass diese Bakterien Enzyme produzieren, die gegen viele Beta-Lactam-Antibiotika resistent sind, was die Behandlung von Infektionen erschwert. Somit ist möglicherweise der Biofilm ein besserer Indikator für den Einfluss klinischer Umgebungen auf die ABR in Flüssen als das Wasser selbst.

UMFASSENDES VERSTÄNDNIS DER ABR AUF 2.300 KM DONAULÄNGE

Für die globale Verbreitung von ABR in der Umwelt sind große Flüsse besonders kritische Ökosysteme, weil sie stark von Abwasserbelastungen betroffen sein können und gleichzeitig Lebensadern darstellen, die verschiedene menschliche Bedürfnisse erfüllen. Ein umfassendes Verständnis für das Vorkommen, die Verbreitung und die Haupttreiber von ABR entlang ganzer Flussläufe fehlte bisher aber weitgehend – ein Umstand, dem sich die Forschenden in der anderen Studie für die Donau annahmen. Dafür wählten sie einen ganzheitlichen Ansatz, indem raumzeitliche Muster und Hotspots antibiotikaresistenter Gene (ARGs) entlang von 2.311 km des schiffbaren Donauflusses untersucht und eine longitudinale und zeitliche Überwachungskampagne kombiniert wurden. Prof. Alexander Kirschner, Forscher an der MedUni Wien, der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems sowie stellvertretender Leiter des ICC dazu: „Das so gewonnene umfassende Verständnis bildet die Grundlage für ein gezieltes Management zur Reduzierung der Verbreitung von ABR in Flussgebieten. Wir präsentieren den ersten umfassenden ARG-Datensatz entlang der Donau, der dazu beitragen wird, zukünftige Trends zu bewerten.“ Um das Verständnis für die Verbreitung und Dynamik von ABR zu verbessern, sollten ABR auch in anderen Umweltkompartimenten – wie zum Beispiel in Flussbiofilmen oder Sedimenten – untersucht werden, da diese als langfristige Reservoire dienen könnten.

Originalpublikationen: A comparative study on antibiotic resistant Escherichia coli isolates from Austrian patients and wastewater-influenced Danube River water and biofilms. International Journal of Hygiene and Environmental Health 258 (2024) 114361. Melanie Leopold, Angelika Kabicher, Ildiko-Julia Pap, Barbara Ströbele, Gernot Zarfel, Andreas H. Farnleitner, Alexander K.T. Kirschner. https://kris.kl.ac.at/de/publications/a-comparative-study-on-antibiotic-resistant-escherichia-coli-isol

Linking antibiotic resistance gene patterns with advanced faecal pollution assessment and environmental key parameters along 2300 km of the Danube River. Water Research 252 (2024) 121244. Iris Schachner-Groehs, Michael Koller, Melanie Leopold, Claudia Kolm, Rita B Link, Stefan Jakwerth, Stoimir Kolarevi, Margareta Kracun-Kolarevic, Wolfgang Kandler, Michael Sulyok, Julia Vierheilig, Marwene Toumi, Rozsa Farkas, Erika Toth, Clemens Kittinger, Gernot Zarfel, Andreas H Farnleitner, A.K.T. Kirschner. https://kris.kl.ac.at/de/publications/linking-antibiotic-resistance-gene-patterns-with-advanced-faecal-

Beitrag zur PhD Ausbildung: Im Zuge dieser Studien- und Forschungskooperation zwischen der KL Krems, der TU Wien und der MedUni Wien werden Melanie Leopold und Iris Schachner-Groehs ihre Phd-Abschlüsse erlangen.

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (Stand 05/2024)

Die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL Krems) ist eine europaweit anerkannte Bildungs- und Forschungseinrichtung am Campus Krems. Die KL Krems bietet eine moderne, bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Medizin und Psychologie sowie ein PhD-Programm im Bereich Mental Health and Neuroscience an. Das flexible Bildungsangebot ist auf die Bedürfnisse der Studierenden, die Anforderungen des Arbeitsmarkts sowie auf die Herausforderungen der Wissenschaft abgestimmt. Die drei Universitätskliniken in Krems, St. Pölten und Tulln sowie das Ionentherapie- und Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt gewährleisten eine klinische Lehre und Forschung auf höchstem Qualitätsniveau. In der Forschung konzentriert sich die KL auf interdisziplinäre Felder mit hoher gesundheitspolitischer Relevanz – u.a. der Biomechanik, der molekularen Onkologie, der mentalen Gesundheit und den Neurowissenschaften sowie dem Thema Wasserqualität und den damit verbundenen gesundheitlichen Aspekten. Die KL wurde 2013 gegründet und von der Österreichischen Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) akkreditiert. www.kl.ac.at

*Das ICC Water & Health (Deutsch: Interuniversitäre Kooperationszentrum Wasser und Gesundheit) ist eine Kooperation der Technischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien und der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (www.waterandhealth.at). Das ICC W&H versteht sich als international sichtbar agierende wissenschaftliche Plattform und kompetenter Partner in Fragen der Wasserqualität und deren Auswirkung auf die menschliche Gesundheit. Das ICC W&H widmet sich der Entwicklung innovativer Konzepte zur Beurteilung der Wasserqualität, neuer mikrobiologischer und molekularbiologischer Methoden, der Wirksamkeitsprüfung physikalischer und chemischer Aufbereitungsmethoden sowie numerischer Modelle zur Abschätzung des Infektions- und Krankheitsrisikos bei der Wassernutzung. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Ableitung effektiver und nachhaltiger Managementmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit verwendet. Das ICC wurde dank kompetitiver Forschungsförderungsmittel durch das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) nachhaltig etabliert. Im Jahr 2017 wurde das ICC Water & Health um die Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) erweitert.

Wissenschaftlicher Kontakt

Prof. Andreas Farnleitner

Prof. Alexander Kirschner

Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems an der Donau / Österreich

T +43 664 605 88 22 44

+43 2732 72090 394

E andreas.farnleitner@kl.ac.at,

alexander.kirschner@kl.ac.at

W www.kl.ac.at/, www.waterandhealth.at

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Eva-Maria Gruber

Kommunikation, PR & Marketing

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems / Österreich

T +43 2732 72090 231

M +43 664 5056211

E evamaria.gruber@kl.ac.at

W www.kl.ac.at/

„Wir brauchen mehr Kontrolle“ CSU will Cannabis-Konsum im Abwasser messen

Wie viel wird in Deutschland gekifft? Diese Frage möchte die CSU nach der Cannabis-Legalisierung mit einem bundesweiten Monitoring des Abwassers beantworten. Gleichzeitig will die Partei auch noch auf verschiedenen Wegen gegen das Gesetz vorgehen.

Die CSU fordert ein bundesweites Abwassermonitoring, um das Cannabis-Konsumverhalten nach der geplanten Legalisierung zu überwachen. „Wir brauchen mehr Kontrolle, damit Deutschland nicht zur Kiffer-Nation Europas wird“, sagte der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In der Vergangenheit sei über das Abwasser schon ein erhöhter Drogenkonsum in europäischen Städten nachgewiesen worden. Auch in Deutschland sei das Instrument des Abwassermonitorings sehr gut ausgebaut…mehr:

https://www.n-tv.de/politik/CSU-will-Cannabis-Konsum-im-Abwasser-messen-article24795530.html

Vorsicht bei der Urlaubsplanung: Die dreckigsten Strände Europas

Verschmutztes Gewässer, Fäkalien und Verunreinigung durch Bakterien. Wer bereits den Sommerurlaub am Meer plant, sollte diese Strände lieber meiden.

Blauer Himmel, ein breiter Sandstrand und klares Wasser. Das sind die Dinge, die einen perfekten Strandurlaub ausmachen. An einigen Orten in Europa scheint es allerdings am klaren Wasser zu scheitern. Die britische Zeitung The Thelegraph hat sich vor kurzem Europas Strände etwas genauer angesehen. Mithilfe offizieller Daten der Europäischen Umweltagentur (EUA), die die Badegewässerqualität an mehr als 21.000 Standorten überwacht, hat man die am stärksten verschmutzten Gewässer aufgelistet. Dabei wurde man auch an den beliebtesten europäischen Urlaubsdestinationen fündig.

Während die meisten Strände an der Côte d‘Azur laut der EUA eine ausgezeichnete Wasserqualität aufweisen, wird der Abschnitt um Cap d‘Antibes als schlecht eingestuft. Der Grund: Das Wasser ist von einer Felswand umschlossen und kann somit nur schlecht zirkulieren. Wie derstandard.at berichtet, mussten die französischen Behörden im Juni 2023 das Baden am Ferienort verbieten, weil das Wasser einen hohen Anteil an Enterokokkenbakterien enthielt.

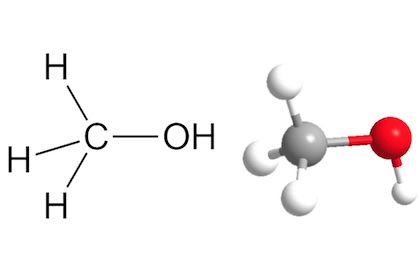

Bottrop: Bringt das die Energiewende voran? Kläranlage soll grünes Methanol produzieren

Power-to-Methanol-Demonstrationsanlage

Kläranlagen dienen traditionell der Abwasserreinigung. Dass sich dort auch grünes Methanol produzieren lässt, soll eine Demonstrationsanlage in Bottrop beweisen. Grünes Methanol ist eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Kraftstoffen und könnte so einen Beitrag zur Klimawende leisten. Forscherinnen und Forscher, unter anderem der OWI Science for Fuels gGmbH Aachen, wollen nun mit dem Aufbau einer Demonstrationsanlage auf der Kläranlage Bottrop zeigen, dass die Produktion von Methanol auf Kläranlagen dezentral, ökologisch …mehr:

Was ist geplant?

Wie bereits geschrieben, ist in Bottrop der Bau einer Demonstrationsanlage für die umweltfreundliche Methanolproduktion geplant. Es handelt sich dabei um eine Power-to-Methanol-Anlage (PtM). Sie soll den gesamten Produktionsprozess…mehr:

Fachworkshop in Brasilien beleuchtete innovative Wasserstoffproduktion in Kläranlagen

Am 15. Dezember 2023 fand in Curitiba im Rahmen des EXI-Projekts der AHK Brasilien ein Workshop zu grüner Wasserstoffproduktion in Kläranlagen statt. Dabei lag ein Fokus auf technischen und wirtschaftlichen Aspekten.

Nilgün Parker, Leiterin des Referats „Nachhaltige Finanzpolitik, Umwelt und Außenwirtschaftsförderung“ im Bundesumweltministerium, eröffnete die Veranstaltung mit einem Grußwort. Dabei würdigte sie die erfolgreiche Zusammenarbeit der Partner*innen und bezeichnete das Projekt der AHK Brasilien als wegweisend mit großem Potenzial zur Skalierung und hoher Innovationskraft für moderne Abwasserbehandlung. Weiterhin zeigte sie sich erfreut über das Interesse von staatlichen und privaten Akteuren im Wasserstoffsektor sowie der brasilianischen Öffentlichkeit an den Projektergebnissen. Zum Schluss plädierte sie für eine verstärkte, grenzübergreifende Zusammenarbeit, um den globalen Markt für grünen Wasserstoff zu stärken.

Neben der Vorstellung moderner Technologien stand die Entwicklung eines Geschäftsmodells zur Modernisierung der Grundversorgung im Paraná und zur Förderung des Wasserstoffmarktes in ganz Brasilien im Mittelpunkt. In den ersten beiden Panels wurden anschließend technologische Prozesse zur Wasserstoffproduktion in Kläranlagen sowie regulatorische Fortschritte beleuchtet. Unternehmen wie CIBiogás, Hytron NEA, UFPR und die Graforce GmbH präsentierten ihre Perspektiven und gestalteten damit ein abwechslungsreiches Programm. Das dritte Panel betonte die Zusammenarbeit bei dezentralisierten Wasserstoffprojekten in Brasilien und Deutschland. Die Projektpartner von der NOW GmbH, Sanepar und CIBiogás sowie die BlueMove Consultoria stellten hierzu innovative Strategien der Abwasserbehandlung und -bewirtschaftung vor.

Der Workshop markiert einen bedeutenden Fortschritt für nachhaltige Lösungen in der Abwasserbehandlung und Wasserstoffproduktion in Brasilien. Die Teilnehmenden äußerten sich optimistisch über das Potenzial des Projekts, einen positiven Einfluss auf den Sektor der Grundversorgung zu haben und zur Dekarbonisierung der brasilianischen Energiematrix beizutragen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der AHK Brasilien, Sanepar und CIBiogás im Rahmen des Projekt AHK Brasilien 4 der Exportinitiative Umweltschutz durchgeführt.

Weitere Informationen

Der Workshop markiert einen bedeutenden Fortschritt für nachhaltige Lösungen in der Abwasserbehandlung und Wasserstoffproduktion in Brasilien. Die Teilnehmenden äußerten sich optimistisch über das Potenzial des Projekts, einen positiven Einfluss auf den Sektor der Grundversorgung zu haben und zur Dekarbonisierung der brasilianischen Energiematrix beizutragen. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit der AHK Brasilien, Sanepar und CIBiogás im Rahmen des Projekt AHK Brasilien 4 der Exportinitiative Umweltschutz durchgeführt.

https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/aktuelles/news/artikel/fachworkshop-in-brasilien-beleuchtete-innovative-wasserstoffproduktion-in-klaeranlagen/